«Эстетическое бессознательное». Живопись Олега Голосия

ART UKRAINE продолжает рубрику «Мозаическая оптика». В этот раз предлагаем ознакомиться с маштабным исследованием творчества Олега Голосия от искусствоведа Виктории Бурлаки.

Транс-авангард

Автопортрет в виде пчелки, на бреющем полете прорезающей сумерки… Слоники, бегущие в объятия друг другу… Острова, притихшие в океане… Чем дольше всматриваешься в этот щемящий неонаив Олега Голосия конца 1980-х - начала 1990-х, тем меньше желания подступиться к нему c теоретизированием. Слишком уж специфическая это стихия, зыбкая почва невербализируемого живописного удовольствия, на которую неудобно ступать. С одной стороны, все по-нарошку, игра в игру – в наигранную детскость. С другой стороны, с таким погружением в живописный транс мы не сталкивались даже в ранних работах Александра Гнилицкого. Там была совершенно другая – милота «кьютизма» и «фейковости», как у всех адептов «регрессирующего дискурса», примеряющих маску идиота или ребенка. Здесь же – никаких масок и поз. Только прямая трансляция бессознательного, внутреннего кино – быстрый поток снов наяву, проявленных и остановленных на холсте, стоп-кадры. И такая степень откровенности сновидческого контента, что ты как будто «просыпаешься в чужой душе», – цитируя Павича.

Живопись Голосия подталкивает к тому, чтобы согласиться с тем, что душа – понятие топографическое. Перед нами мелькает череда неких воображаемых пространств. Попадая туда, осматриваешься с ощущением дискомфорта и наслаждения одновременно. От работы к работе, от образа к образу пристально изучаешь новые детали внутреннего ландшафта. Но попытка сориентироваться в пространстве – как «интерпретация сновидений» – убивает загадку, кроющуюся в каждом сне.

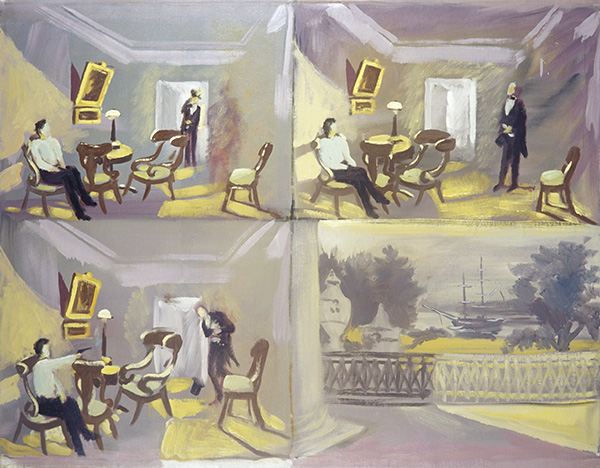

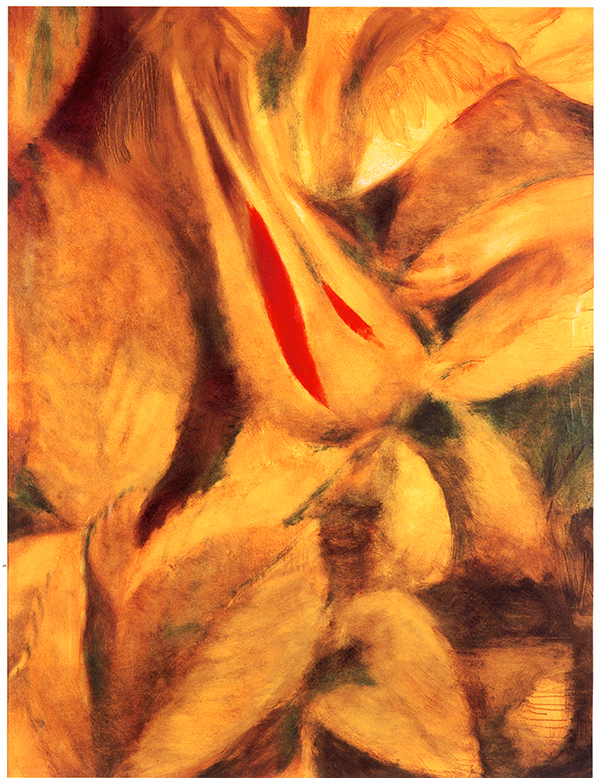

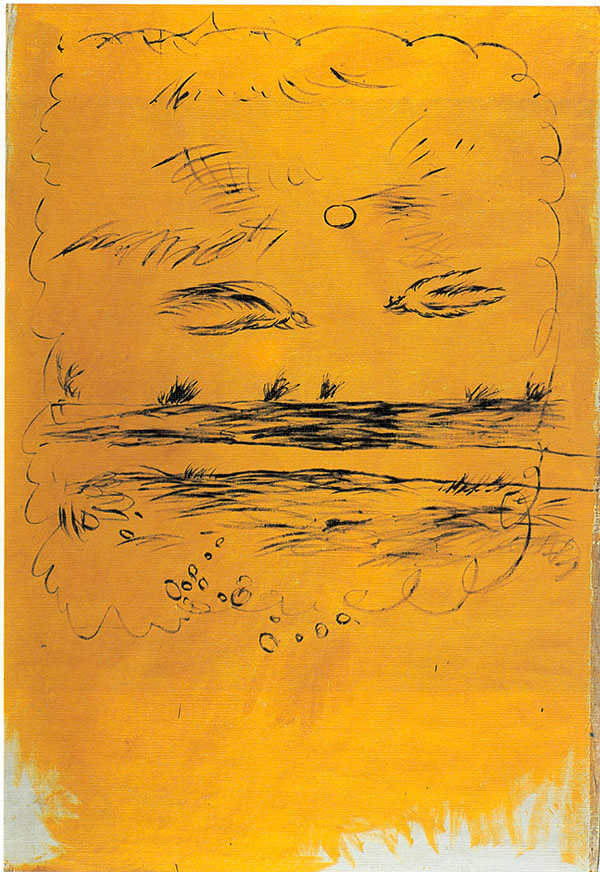

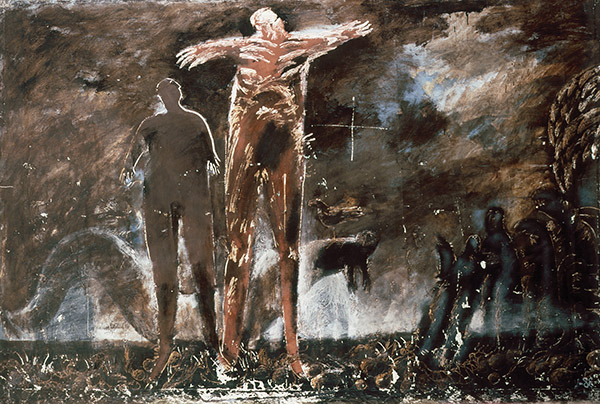

Здесь и далее – работы Олега Голосия

Эти образы – стихия эмоций и чистого наслаждения, «немого познания»[1], прояснять которое не хочется. Наоборот, ощущаешь необходимость оставить все, как есть, сберечь “непроясненность” до конца: зритель подчиняется “молчаливому” коду образа. Работы художника вызывают глубокий внутренний трепет, несмотря на то, что они давно уже стали историей: Голосий погиб в 1993-м. Историческая дистанция не “охлаждает” воздействие образа, не придает ему привкус хрестоматийности. Отклик в душе смотрящего тем более удивителен, что добротная живопись нео-экспрессионистского толка целиком принадлежит своему времени – концу 1980-х – началу 1990-х. Как уже упоминалось, “трансавангард” в Украине был вдохновлен аналогичным итальянским проектом, “живописью тайны” – энигматичной, мистичной. Если убрать таинственность из тайны, то, с точки зрения Рансьера, она есть не более чем процедура, процедура соотнесения образного и вербального, результат так называемого “символического монтажа”[2]. Тайна действительно окутывает образы Голосия: в этом отношении, он наиболее “трансавангардый” из всех “трасавангардистов”, наиболее эссенциальный, иррациональный. И втроиться в поток его образов его несложно, стоит только отключить механизмы “понимания”.

Как уже говорилось, искусство того времени перенимало “послемодернистские” художественные веяния в ускоренном режиме. Живопись Голосия, ее манера и интонации преображались быстро – от суицидальной депрессивности, до абсолютной просветленности. Просветленности в буквальном смысле этого слова - растворения видимости в слепящем свете. Сменяют друг друга экспрессионистский или цитатный период, “инфантильный” период “веселых картинок”, психоделический, когда видимость обрушивается лавиной стремительно наплывающих образов, этапы киноэстетики – “нуар”, неореалистический, космический…

С точки зрения дня сегодняшнего, оценивая глубину исторической перспективы и ответственности перед медиумом живописи, это наследие представляет раритетную ценность. Казалось бы, задачу теоретического анализа живописных произведений Голосия поначалу упрощает их солидный культурный багаж – обилие цитат, аллюзий, коннотаций. Но по сравнению с “цитатными” работами современников, которые благополучно “вписались в историю”, да так и остались в ней, образы Голосия сложно списать в архив. Хотя они и слеплены из “обрывков” визуального сора, все равно слишком активно раздражают наши “эстетические рецепторы”. И не только тем, что на поверхности, аутентикой живописного начала. Впрочем, “настоящая” живопись, а не симуляция уже тогда была совершенно не мыслима. Она возникала как парадоксальная интенция – художники стремились к “не-живописи”, а получалось наоборот. С тех по утекло много воды, и утрата антропологической аутентичности живописной практики, к сожалению, происходит уже не интенционально, но сама собою.

В конце 1980-х - начале 1990-х речь не могда идти о “мастерстве” или о “качестве” – эти категории на тот момент уже были похоронены. Но о естественности живописного импульса, красоте, легкости, органичности жеста, его масштабности, в конце концов. Об одухотворенности образа. Коль скоро анализ коснулся эстетики как способа интуитивного познания реальности, высокопарность допустима. Утрата аутентичности – это утрата внутренней одухотворенности медиа.

Голосия абсолютно справедливо называют “последним романтиком”. Без преувеличения, его можно назвать и последним гением, все творчество которого пронизано восторженностью романтической эстетики возвышенного. Именно эта старомодная высота звучания и подкупает. Тревожный подтекст образов, их “эстетическое бессознательное”, воздействует на зрителя не менее сильно[3]. Жак Рансьер в этом концепте аккумулировал все то, что в классической эстетике, от Канта до Гегеля, подразумевалось под “одухотворенностью материи” – под физически “вселившийся в нее духом”[4]. В произведениях Голосия читается не только доходящая до надрывного невротизма индивидуальная симптоматика, извечный страх – бытия и небытия одновременно. Он переплетается с трагической судьбой самих “исчезающих” образов, утрачивающих былое величие смыслов, и превращающимися визуальный сор, хлам. Благодаря оторванности от традиционного контекста смысла, эти живописные экзерсисы становятся удивительно легкими, будто бы зависающими в вакууме значения…

Большую часть внушительного, несмотря на краткость мига творчества, живописного наследия художника собрала московская галерей “Риджина”. Она сделала этапную выставку Голосия в 1991-м году в Центральном Доме художника в Москве. Она же систематизировала его наследие, а в 2003-м году в Национальном художественном музее в Киеве представила ретроспективную выставку. Экспозиция еще раз подтвердила, что даже “в искусстве после философии” (каковым теперь по определению является все искусство), возвышенное по-прежнему задевает за живое. Заставляет, как писал Лиотар, нашу “минималистичничную аниму” трепетать от восторга[5]. В пробуждении anima minima возвышенное играет роль основного раздражителя. На этой связке – неизменной сущности эстетического переживания и в актуальном, и в классическом искусстве – построено восприятие подобной живописи.

Голосий был верен “образу-в-себе”. Такие образы отсылают не к реальности, но к самим образам. Они культивируют “сходство несходства”[6] – не столько внешнее сходство с первоисточником, сколько сущностное. Помимо внимательного отношения к «сущности образа», еще одна важная составляющая живописной оптики Голосия – ярко выраженная потоковость и “кинематографичность” сознания. Многие его вещи поневоле ассоциируются с делезовским концептом “образа-движения» и “образа-времени”, сместивших “образ-представление” классического искусства. Живопись Голосия – это тоже, в своем роде, развитие перцептивного опыта “метакино” – как матрицы динамичного и децентрированного восприятия…

Периоды его творчества можно условно разделить на три. Ранний, неоэкспрессионистский или мифологический, когда диалог с традицией велся по правилам (1988-й и 1989-й, знаковый год Седневских пленеров, и до 1990-го). В это время художник культивировал игру с универсальными, сакральными символами, как знаками принадлежности закрытому сообществу живописи. Лишенные подлинной веры, они обыгрываются, казалось бы, чисто формально: зная, что на самом деле художник исповедовал ницшеанство и веру в земное бытие здесь-и-сейчас. Впрочем, сакральные сюжеты оказываются благодатным материалом для его темперамента, поскольку как никакие другие способны передать вечное смятение человеческих чувств, томящихся в клаустрофобических «клетках» условностей художественного языка. Переломный момент раскрепощения языка и видения наступает в 1990-м – с началом психоделического периода (характернейший пример – «Психоделическая атака…»). Классический сюжет, преломленный сквозь призму измененного сознания, превращается в фантасмагорию. Здесь же дает о себе знать поп-артовская ирония по отношению к «тиражному» изображению, каковым в наше время считается каждое изображение («24 сюжета и их кенгуру»). Тогда же зарождается «детский дискурс». 1991-й и 1992-й – выставка в московском ЦДХ, участие в групповой выставке «Штиль», Мюнхенская резиденция, групповые выставки на Вилла Штук, в галерее на Лотрингерштрассе… В это время расцветает необузданная «клептомания» Голосия по отношению к горизонту возможных медийных заимствований. Возникают «кинематографические опыты» в живописи. Что касается рубрики чистой психоделики, то рождающиеся в этот период видения были изысканно, хрустально хрупкими. Несмотря на декларативное отторжение «мистического дискурса», видение другого мира у него достигло абсолютной, медитативной ясности в «Раненом цветке», «Цветах на ходулях», «Дороге в лесу», «Мосту»… И, наконец, последний, «высокоскоростной» период – завершение траектории освобождения души, освобождения взгляда, который парит теперь высоко над землей, прорезает пространство на бешеной скорости («Тройка», «Летящая лодка»)…

1988 и 1989-й: Героический канон неоэкспрессионизма

Начиная с наиболее ранних, работы художника оставляют ощущение написанных в сомнамбулическом трансе – “трансавангард” здесь приобретает совершенно иной смысловой оттенок. Голосий был аватаром “ночного видения” не только в переносном смысле трансляции внутреннего содержания, видения вслепую. Обладая уникальной “совиной” работоспособностью, он создавал по работе практически каждую ночь. Патетическое отношение к медиуму живописи у него сложилось еще в период становления. Баланс “логоса и пафоса” целиком сдвигается в сторону последнего. Рацио элиминируется – живопись Голосия движима мощным деструктивным инстинктом разрушения основ, который, впрочем, находится по эту сторону принципа живописного удовольствия.

Прежде чем приступить к вербализации ощущений, долго листаешь “имиджи”. Сложно войти в этот лабиринт снов, дойдя до самого глубокого, странного и главного – если вновь перефразировать Павича. Более сам художник воспринимал свои глубокие погружения в контекст истории искусства не как “музейные исследования”, но как увлекательный пиратский вояж в движущейся цепи сновидений великих классиков.

Узнаваемо темпераментная манера художника формируется в паре вариантов сюжета “Казни” (1988). Образ инфернальный и гротескный одновременно. Мощь “героического канона” фигур персонажей снижается их “мультяшной” деформацией. Преувеличение, «раздувание» тела едва помещающегося в своем рыхлом «кучерявом» контуре, как правило, динамично движущегося, фрагментарно вписывающегося в плоскость холста говорит о человеческом масштабе новой живописи. Акцент делается на “бытийное сознание ” – эмоции, чувства, мимолетные ощущения. Дабы не относиться ко всему этому экзистенциальному контенту слишком серьезно, художник искажает пропорции – гигантские ноги и короткие ручки фигур, напоминающие куриные крылышки – как обязательный компонент иронии по отношению к “живописанию” и его предмету. И то, и другое есть продукт “вторичной переработки”.

Из ночной тьмы видения без видения к художнику приходят призраки классиков – как мертвые, которым приносится кровавое жертвоприношение, в Аиде к Одиссею.

Эта сверхзадача, соревновательный импульс задает масштаб мышления и амбиций. Ссылки на произведения классиков не вуалируются. Тело распятого напоминает собирательный “прекрасный образ крови и смерти», коровью тушу Бэкона. Выбор первоисточника, наверное, не случаен: Бэкон – пример великого компилятора, предтеча аппроприационистской идеологии трасавангарда. Заимствуя большинство мотивов из иконографического арсенала других художников, он ассимилирует их, насыщая собой, накалом своего экзистенциального отчаяния… Рядом с распятием – отступивший в тень персонаж, Cоглядатай. Можно предположить, что это – символический двойник, фигура, которую художник имплантирует в некоторые произведения. Не вмешиваясь в происходящее, он маркирует территорию, подчеркивает свое пребывание внутри «чужого сна».

Распятие раскрывает веер иконографических коннотаций, помимо отсылок к Бэкону, – от Изенгеймского алтаря до работ Эмиля Нольде… В отношении живописной манеры, здесь, кроме ассоциаций с итальянским трансавангардом, перемешано огромное количество разных стилистических “ингредиентов” постмодернистского коктейля. От брутальной витальности исторического авангарда, экспрессионизма художников группы “Мост”, до продолжателей той же национальной традиции – “новых диких”. Творчество пафосно “раздувающих” форму, украшающих ее раскаленную и плавящуюся поверхность живописными протуберанцами Георга Базелица, Йорга Иммендорфа, Хельмута Миддендорфа близко Голосию и по духу, и по букве... Опять же, в живописи Голосия отразилось и такое явление как «необарокко» – и в ментальном плане, и как стилистическое определение. Трансавангардные течения в живописи искали исток в национальной традиции. В украинском контексте необарокко осмыслялось как мироощущение, привязанное к национальному темпераменту – чувственному и невротичному одновременно. Это ощущение «симулятивности», призрачности, неподлинности видимого мира. Главное средство необарочной маскировки – это пульсации мощной витальной силы, бурная динамика. Внутренний нерв – спиритуалистичность, дух, пронизывающий, деформирующий, ломающий косную плоть. Искореженная духом, она пребывает в экстремальных, пограничных состояних – бьется в конвульсиях или воспаряет в экстазе. Помимо вечного противоречия земного и небесного, духа и плоти, в данном случае тематизируется «конец живописи», рядящийся в свою противоположность – в пышные одежды сопричастности большому искусству, большой традиции. Ощущение неподлинности и недолговечности пребывания в этом мире – типично барочное. Его лейтмотив – постоянное напоминаение memento mori. Смерть становится мерилом жизни, самоограничение, символическое самооскоплеение – залогом творческого плодородия. Витальный и жертвенный образ «Аттиса» (1989, в двух его вариантах) – типичное необарокко. Фигуративное начало, невнятное месиво телесного, здесь проявлено на грани полунамека – кровавые пульсирующие барочные завитки, вскипание материи, совмещается с манерой абстрактного эспрессионизма. В греческой мифологии вечно умирающий и воскресающий Аттис – божество, связанное с культом плодородия. Этот возлюбленный Кибелы, великой матери богов, оскопил себя в приступе безумия… Мифологическая интерпретация гибели как залога воскрешения дана в том же экстатическом, мрачном ключе, в духе сцен мученичества в «Приключение розового кенгуру»(1989). Значимость гибели за идею здесь основательно девальвирована черным юмором. На первом плане – шеренга обезглавленных тел, из которых хлещет кровь. В облаке условного высшего плана над ними воспаряет их бог – розовый кенгуру.

В “Казни” изображение будто бы эманирует, выпускает из себя ночная тьма. Монументальная растерзанная фигура повисла на условном кресте на фоне отшатнувшейся толпы. Все персонажи, кроме главного, тонут в вязкой, густой фактуре живописи. Темная кора облаков и всполохи грозы – пастозность письма, его подчеркнутая материальность символизируют преодоление косности материи, которой дух касается лишь избирательно. “Тайная вечеря” (1988), “Спящие в Гефсиманском саду” (1989), “Оплакивание”(1989) – этапы Христологического цикла вписываются в русло экспрессионисткой традиции, переосмысляющей Страсти Христовы, как экзистенциальную драму всего человечества… Неоэкспрессионистский надрыв умножается на необарочную экстатичность в таких этапных вещах как “Благовест” (1989), где традиционный сюжет – всего лишь предлог ассоциативно переиграть его на свой лад, с геральдической симметрией совместив в композиции лобзание священных персонажей при встрече и добивание условным архангелом поверженного врага, уничтожение сил зла – благая весть гласит именно об этом…

Самые ранние вещи художника пронизывает гулкая тревожность. Вероятно, она связана с неуверенностью в собственных силах, с поиском своего места в пока еще чужих снах. Поэтому, оптика этого периода фокусируется вокруг раздвижения рамок закрытого пространства для посвященных и выхода в бесконечную перспективу. Экспрессионистский период в творчестве Голосия подчеркивают четкую иерархичность и структурность контекста искусства, зацикленность его времени, то есть, “вечное возвращение одного и того же” – живописной патетики, ее высокой ноты. Как бы раскрепощенно-брутально ни выглядела трансавангардная “мазня”, патетика остается ее сутью. Это подчеркивает классицизирующая формальная интонация, четкий геометризм расчерченного плиткой пространства. Простая и внятная линейная перспектива – главный инструмент рационалистического познания мира, работающий еще с эпохи Ренессанса, в постмодернистском зацикленом символическом пространстве бессилен. Тем упорней художник за него цепляется – это воскрешение искусственной упорядоченности видения напоминает, к примеру, де Кирико или Пикассо 1920-х…

“Желтая комната” (1989) – вместилище тайны, сакральное пространство инициации, которое, оглядываясь, покидают воины с ассирийскими профилями – опять же, подлинный пафос здесь снижается их мультяшной гротескностью. Внутри остаются крылатые мифологические духи-хранители места, написанные в кроваво-красных тонах. Кровь – как жизненная субстанция, витальное, дионисийское начало – в этих первых “трансавангардных” работах Голосия была “разлита” повсюду. Ницшеанские акценты размечают пространство, оно пульсирует красным. Ангелы, как проводники в высший, идеальный, мир внедрены сюда не случайно. Ранний период – это период томления по бесконечности и противоборства центробежных и центростремительных сил – давления стен клаустрофобических “коробок”, в которых заточены герои, и зова бесконечности. В “Комнате”(1989) женщина уподоблена птице в клетке – она взмывает ввысь и трепещет в ловушке потолка. Опять же, стеклянный потолок, невозможность взлететь – ощущения, запоминающиеся из снов. Из той же серии – стиснутые как пружины “Черные сидящие” (1989). Порой замкнутое пространство не просто давит, но генерирует напряжение и угрозу – как во “Взрывной волне желтой комнаты” (1990).

Апофеоз нагнетания клаустрофобического ощущения постмодернистской безысходности, переполненности, избыточности контекста искусства, и, в то же время, упоения этой безысходностью – эффектнейшая картина “У озера”. Желтая комната наполняется контрастными синими то ли фигурами, то ли тенями, напоминающими мальчиков, купающихся в Иордане, с картины “Явление Христа народу” А.Иванова. То, что пространство, на самом деле, замкнуто, и персонажи оказываются в условной клетке, – озеро нарисовано на дальней стене – мы замечаем не сразу. Здесь уже внятно звучит критика конструкции “образ образа”, который есть чистейшая иллюзия. Условные “ребра” комнаты-клетки – отсылка к Бэкону, который, в свою очередь, отсылает к Джакометти и т.д и т.п. – и дальше движемся по тому же бесконечному кругу цитирования.

Периодически, замкнутое пространство выпускает из своих жестких объятий. “На террасе” (1988) метафизический Соглядатай – не более, чем черная дыра в пространстве – оказывается во власти бегущих по небу облаков. В “Выходе к морю” (1988) обыгрывается тот же мотив пустынного метафизического пейзажа де Кирико – ритмично уводящие взгляд к горизонту аркады вновь указывают на то, что невозможный побег все-таки возможен. Здесь отражаются еще статичные и центрированные структуры – универсума и сознания. Субъект имеет место и право выбора направления движения. Он вполне еще может сопротивляться диктатуре навязчивых образов. Хотя, вот-вот, и он будет пожран ими – как в «Гибели Николая Березкина». Сюжет, по сути, абсолютно архетипический – олицетворение преследующего героя Рока, темных сил Судьбы – ключевой намек в арсенале «эстетического бессознательного». В этом кошмаре странный маленький человечек смешно барахтается в зубах циклопа-гиганта. Как и Полифем, этот свирепое существо слепо. Помимо классического значения Слепого Рока, это еще и символическая слепота сферы агрессивного визуального – видение без видения, воздействие на подсознательном уровне.

Взвинчивание пафоса “высокого стиля” до абсурда может быть частью постмодернистского пародирования, наслаждающегося ощущением вседозволенности в ломке канонов привычного видения. Два варианта “Детей, бегущих от грозы”(1989) – цитаты-перевертыши, от милоты к брутальности, реалистической работы К.Маковского. Фигуры бегущих “раздуваются”, фрагментируются, деформируются – мы видим лишь громадные ноги, фаллос, что утрирует это ощущение страха и бега, попытки спастись уже не от грозы, но от чего-то неведомого и страшного… Бегство у Голосия – отчаянная попытка спасения от угрозы – если читать сюжет в психологическом плане.

«Изображение, не имеющее абсолютно никакого отношения к искусству»

За четыре года иконография и генетика образа эволюционирует. С гештальтов коллективного бессознательного художник переключается на анонимные, случайные, странные, казалось бы, ничего не значащие, проплывающие мимо и едва ли касающие поверхности сознания субъекта обрывки медийных сюжетов. “Неблагородное происхождение” все ниже опускает их по шкале культурных иерархий. “Изображение, не имеющее абсолютно никакого отношения к искусству”, даже отдаленно не напоминающее сюжеты классическый иконографии – так называл медиа -“бастардов” Герхард Рихтер, сделавший моду на “фотокартины” тотальной.[7] К слову сказать, насытывшись обрывками информационного потока, п Рихтер прибегнул к обратному ходу. Он вновь восстановил в правах иконографию классического искусства в искусстве актуальном, утверждая наличие ауры образа: очевидно, что эта аура эманируется самим медиа… На раннем же этапе творчества, он активно экспериментировал с разными способами убийства ауры – убийства “старого” образа. Эдипальная формула актуальности искусства предполагает процедуру перманентного отцеубийства – благодаря тому, что образ внешне не напоминает искусство, он является им по определению. Так, меняется пропорция соотношения говоримого и зримого, слова и образа, истории и видимости.[8] Вся живопись неоэкспрессионизма, по большому счету – это мощная волна “сырой” образности, переработанного медийного мусора. Художники пытаются дестабилизировать восприятие, удивить его мотивом никак не причастным к искусству и обладающим минимальным интерпретационным потенциалом. О том, что мы видим, нечего сказать. За счет этого “онемения”, исключения слова, образы обладают совершенно особой убедительностью зримости, весомостью своего присутствия. Включается стопроцентно “эстетический режим” восприятия.

Субъект уже не является центром вселенной образов. Центра, в принципе, больше не существует. Воспринимающий сталкивается с ними в хаосе броуновского движения, в информационном потоке. Жиль Делез развивал идеи Бергсона об образах, существующих не в чьем-то восприятии, но самих по себе – просто существующих.[9] С этими атакующими образами мы сталкиваемся в творчестве Голосия после – 1990-го года – он заимствовал все, что попадалось на глаза. Дает о себе знать модная поэтика апроприационизма. Катерина Деготь шутливо называла его “клептоманом”.[10] Впрочем, то, что ничьим не является, украсть невозможно.

Путешествие души

Наверное, сами живописные инстинкты побеждают рефлексивность постмодернистского восприятия. Художник всячески показывает, как сложно мириться c тем, что видение опосредовано чудовищным багажом истории искусства… Некогда модная метафора: постмодернистская эстетика – это эстетика палимпсеста, записывания, переписывания истории. Иногда, исторический прототип образов Голосия узнаваем, иногда – нет, иногда – видимое вообще кажется плодом галлюцинации. Порой, планы цитатированной классики и бредовых прозрений совмещаются, как, к примеру, в «Психоделической атаке голубых кроликов» он явно цитирует «На линии огня» Петрова-Водкина. На первый взгляд, кажется, что цель художника – это обычная постмодернистская процедура «деконструкции» – смешение высокого и низкого. Прежде всего, высокой и низкой культур, снятие пафоса величественного зрелища, перелицовка его этакой «поп-оберткой». Так смешиваются емкий культурный символизм голубого цвета и зайчики из «Плейбоя». С точки зрения функционирования в «эстетическом режиме», это можно рассматривать как перестановку акцентов – видимое постепенно отодвигает нарратив. Личная симптоматика – общие смыслы.

Совершается условный переход от конвенционального постмодернизма к «новой искренности» – этот термин Д.Пригова из «Словаря московской концептуальной школы» в случае Голосия применим на все сто. И эта искренность действительно психоделического толка. В прямом и в переносном смысле – как «пробуждение души», anima minima, эстетическим переживанием. При желании, в картинах Голосия действительно находятся все признаки измененного состояния сознания. Более того, эти образы легко воспринимаются именно в плоскости «трипа». Ибо, как уже было сказано, все, что он сделал, весь объем его творчества – это «путешествие души». Душа не догадывается, куда ее занесет в следующий раз, и почему ей суждено было пережить тот или иной визионерский опыт. Переработка визуального мусора давала сюжеты блестяще непредсказуемые и неожиданные. К слову сказать, вся актуальная культура 1990-х – это возвращение к эйфории психоделического рая 1960-х, где обыденность ломается в калейдоскопе мандалы. Эскапизм в случае Голосия – это бегство от реальности в «измененное состояние» сна наяву, попытка видеть с закрытыми глазами. На нечто подобное намекает «Двадцать четыре определенных сюжета и их кенгуру» (1990). Якобы Уорхоловское, поп-артовское тиражирование сюжета, сегментирование поля холста – одно найденных Голосием ноу-хау этого времени. Белый холст покрыт розовыми пятнами – наподобие пятен на веках, когда смотришь на солнце с закрытыми глазами. И раскадровка двадцати четырех вариаций нюансов видения: «мультяшный» человечек то открывает, то закрывает глаза руками. Посредине – все тот же розовый кенгуру, тотемное животное, оберегающее его в странствиях. По тому же принципу поп-артовской «раскадровки» и ироничного цитирования работает «Огненная лошадь»(1990). Здесь дважды повторяется черно-белый мотив всадника, позамствованный с какого-то персидского коврика. Коллажирование черно-белых и цветных «окон» напоминает принцип, разработанный Дэвидом Салле, который таким образом тоже подчеркивал программную эклектичность постмодернистского произведения. Ключевой кадр – это музейный интерьер с традиционно суровыми смотрителями-церберами, стражами искусства, хранителями «чистоты стиля», позади которых крадется чья-то тень(1990). Еще один кадр – лаконичная надпись «Пизда». Из этих пазлов складывается внятная констатация отношений аппроприатора, художника-«вора» и контекста искусства. Он на цыпочках «прокрадывается» в музей, чтобы попытаться расшатать, дестабилизировать всю эту запыленную систему искусства хотя бы вот таким детским жестом сквернословия.

Детский дискурс и метаморфозы пространства

Слоников-зайчиков-кенгуру довольно много в его картинах. Не показная, не наигранная инфантильность, возрастная регрессия в детские переживания, конец «взрослого дискурса»[11] – еще один показатель измененного сознания и восприятия. Слон был тотемным животным и вторым Я Голосия. Так его называли друзья. К своей подписи он дорисовывал слоновий хобот. Вот слоники бегут по зеленой лужайке, раскрыв объятья «Навстречу друг другу» (1991). На них будто бы направлен луч софита – освещение сцены этого лирического сна напоминает театральные подмостки. Зрелище имеет полноправный статус визионерского видения: пространство строится по принципу поиска света в конце тоннеля, путешествия между мирами – от материального к идеальному. Еще одно странное видение, явно из разряда галлюцинаций, абсолютно свободно транслируемых на холст – «Летающие зайцы». Крылатые вестники свободы духа с явно портретными человеческими лицами также научились пересекать границы миров, они вылетают из черной дыры в переднюю плоскость теплого солнечного света. Если заглянуть внутрь, во тьме различается лунный морской пейзаж, символ истинной красоты, покоя, гармонии и умиротворения – птице-зайцы покинули не худший из возможных миров.

Поразительно, насколько буквально, достоверно, с какими красноречивыми подробностями транслируются на холст психоделические «трипы». Повторюсь, у зрителя возникает ощущение присутствия, гипнотического погружения в это суггестивное зрелище. Принцип ритмически синхронной трансляции бессознательного пропагандировали еще сюрреалисты. Они же активно применяли стимуляторы высвобождения бессознательного – как проводника в высшую, духовную реальность – алкоголь, наркотики и прочее. Маневр такой «психограммы», вроде бы, и не нов, но не перестаешь удивляться, насколько эффективен. И какой степени не новой, и не старой, но вневременной искренности с его помощью можно достичь. Сегодня поздно строить предположения о механике и стадиях появления образов у Голосия. Были ли они написаны непосредственно под воздействием наркотиков, или стали результатом запомнившихся ощущений, появлялись постфактум. Как бы там ни было, вся LSD-симптоматика в его работах налицо – пульсирующее, живое пространство, «дышащая» материя, то усиление цветовой насыщенности, то «засветка» видимого, растворение его в ослепительном свете. Резкие эмоциональные перепады – от эйфории до жесточайшей подавленности… И, наконец, избавление от чувства земного тяготения, ощущение свободного, ничем не сковываемого полета. Собственно, от этой своей безудержной жажды полета он и пострадал, стремительно улетев в мир иной, спрыгнув с крыши оранжереи в ботсаду…

В плане красочности и насыщенности ощущения измененного состояния, возбужденности серотониновых рецепторов даже у зрителя «Хорошо»(1991) – это «психодел» в квадрате. Адепты LSD утверждают, что этот наркотик способствует пробуждению в человеке вселенского сознания. Странно было бы отрицать в этом образе единство мирового дыхания – здесь все живет, движется, дышит в унисон. Это изображение воображаемого рая, идеального затерянного в океане острова с пальмами, к которому художник снова и снова возвращается в своих живописных сновидениях. Оранжевое закатное небо кажется неимоверно насыщенным и вязким как болото. В плотной субстанции заката среди множества белых солнц отпечатываются темные траектории деловито снующих на бреющем полете в разные стороны мушек с человеческими лицами. Одна из них наделена лицом художника. На темном фоне земли мушки приобретают светящийся ореол...

Психоделически-медийное дробление реальности, с одной стороны, с другой –полное ее приятие (в сюрреалистском варианте «сверхреальности», разумеется) отражает шестиметровая «раскадровка» работы «Да» (1991). Не просто «да», но «да-да-да» – это уже целиком временной, длящийся, подобный накатывающей волне образ. Пара, трижды сливается в поцелуе на фоне тропического заката под ветвями пальм. Хотя здесь и задействованы все «киношные» штампы, образ получился искренне романтический. Как бы ни играл Голосий в постмодернистскую профанацию, его всегда выносит на берег романтики. Ирония не прижилась в его искусстве. Несмотря на банальность медийного исходника, горячие импульсы любовного и живописного томления захлестывали художника, и, спустя столько лет, они окутывают зрителя. Работа очень характерна в плане психоделических стигм. Легкость «дышащей» живописной фактуры создает пространство живое и пульсирующее – здесь плотная пустота равна зыбкой наполненности, а наполненность – пустоте. Все, что наслаждается жизнью под метеоритным дождем «солнц» на фоне праздника заката – люди, травы, пальмы – абсолютно равноценны в своем праве быть.

Голливуд

В 1991-м Голосием была куплена книга «Голливуд» - и практически все почерпнутые оттуда кадры пошли в дело – стали основой живописных образов. Причем, киноцитирование не было буквальным. Изображение не перерисовывалось механически точь-в- точь. В качестве матрицы бралась сама атмосфера кадра, сгустившиеся в нем эмоции, избирательно – ракурсы, персонажи, антураж. Но главное заимствование – аккумулированное в них время. Эти длящиеся, рассказывающие истории образы подобны разворачивающимся пружинам.

Транс-авангардные видения Голосия были не только радостными и радужными. Серия работ, стилизованных под кадры черно-белого кино, кардинально другая, и транслирует она отчаяние, отчуждение, страх, точно такого же накала, как и предыдущие всплески эйфории. Возможно, то было зеркальным отражением состояния художника, возможно – частью его эстетического намерения. Поток жизни не может быть однородным априори, мир то теряет свои краски, то вновь обретает их, эмоции острее ощущаются по контрасту. Остолбенел в аффективной агрессивной позе с растопыренными пальцами, как будто только что после нанесенного удара, над скорчившейся на полу жертвой-женщиной загадочный «Сергей»(1991)… Кадр-исходник – ссора, инцестуальный конфликт матери и сына из «Гибели богов» Висконти, Софи и Мартина Эссенбэков, пиковый эмоциональный всплеск фильма. Очевидно, что художника завораживал этот пикториалистический фильм, его персонажи, как воплощение эстетизированного зла, его роскошный антураж. Контраст черного и светоносного белого, символический эквивалент борьбы тьмы и света, на картине тоже весьма агрессивен – художник подчеркивает, как живопись заимствует приемы другого медиа и обращает их в свою веру, делает частью собственной медиа-специфики. Аскетичные в цветовом плане работы имитирующие кино, как нельзя более медиа-специфичны – то есть, живописны. В серии этих ч/б картин вводится одна цветовая – читай «смысловая» – доминанта. Акценты смысла расставлены внятно: красный пол, будто бы окрашенный кровью матери, которая прольется в будущем. Желтый цвет отчаяния – в «Михелио»(1991) – обнаженный желтый человечек в «роли» дичи скорчился на блюде, которое официант подносит паре в коктейльных туалетах. Подобного кадра в фильме нет, это уже образный коллаж, здесь узнаваем тот же любовный тругольник «Гибели…» – Софи - Фредерик - Мартин – и коридор особняка немецких сталилитейных магнатов середины 1930-х, времени прихода фашистов к власти.

Из той же серии кино-страстей– вылетающий мозг одного из стреляющихся дуэлянтов в «Третий лишний»(1991). Забавно, как происходит психоделический «транс-форминг» – вытягиваюся руки, предметы обретают «шлейфы». Помимо кино-реминисценций, здесь явная отсылка к символисткой традиции в живописи – накалом испепеляющих страстей и вечного противостояния полов эти работы напоминают «Фриз жизни» Мунка…

Более спокойны – мягкая реалистичная трактовка сменяет надрывную экспрессионистскую интерпретацию – киноработы «Читают письмо» (1991) и «Гости» (1991). Их кино-природу подчеркивает сдержанный колорит сепии. Живописный образ здесь становится еще ближе к киноисходникам, любимым художником фильмам неореализма.

В присутствии живописи

И еще одна ремарка по поводу медиа-специфичности «кино-живописи». Завораживающе странно выглядят монохромные «темные» работы Голосия, достигающие полюса языкового аскетизма, нарочитой диссонасности и инородности. Живопись без живописи, в которой художник, казалось бы, избавился от «морально устаревшего балласта» цвета, загнал себя в узкие рамки – оказывается на редкость живучим видом искусства. Она остается живописью, пока присутствует сам факт живописания. Под огромными сводами зловеще-пустого, наполненного гулкой тишиной «Бассейна» (1991) застыло ожидание каких-то фатальных событий. Уводящее взгляд вглубь движение потока огней вечерней улицы – «Голливуд» (1991) – еще одна метафора потока жизни. Это уже не фантастическое, но вполне трезвое видение, не без драматизма, разумеется. Во сто крат интенсивней, по сравнению с кино- или фото-изображением в этих изображениях сгущается мрак, давит суггестивный черный. Эта живопись теней или тень живописи начинает динамично стимулировать воображение, быстро «достраивающее» мрачные образы и рождающее их загадку…

То же самое происходит и с адаптацией обратного кино-приема светофании – озарения, явления света. Свет – как промежуточное звено между реальностью физической и реальностью идей – не просто растворяет плотную материальность, но переносит происходящее в зыбкое трансцендентное измерение. Измерение между сном и явью, памятью о том, что было, и мечтой о несбывшемся. Невнятная сцена «Я слышал, Анна Сергеевна, у Вас сын помер…» (1991) – выглядит как повод для экспериментальной «засветки» реальности. Смысловая непроясненность компенсируется яркой вспышкой света, в которой тают контуры событий, страстей, страданий… Очаровательный пример «детского дискурса» – растворенное в мягком свете зыбкое видение «Мальчик и девочка в кроватках»(1991). Детский сад, тихий час, полосатые матрацы, колготки и штанишки на спинках кроватей, дети, влюбленно смотрящие друг на друга… Здесь засветка реальности происходит потому, что изображение отдаляется во времени, размывается им – это, в буквальном смысле слова, нежное и светлое воспоминание.

Проникновение тайны в нейтральный медийный исходник, возникновение чуда на ровном, казалось бы, месте – вот формула «постмедийной» живописи Голосия. Рассматривая «Исследователей глубин» (1991) сквозь мерцающую толщу холодных вод, видишь как не просто эффектное, но величественное, возвышенное зрелище возникает из ниоткуда, точнее, в процессе медийной трансформации. Дайверы, погружающиеся ночью с фонарями, хочешь – не хочешь обретают глубину символического значения. Миссия художника тоже экстремальна, он ныряет в опасную, ночную бездну бытия, чтобы исследовать его смысл… Или, к примеру, уж мотив куда нейтральней – открытка с изображения фуникулера в Сочи («Канатная дорога в Сочи», 1991). Только язык живописи, играющий на напряженных контрастах света и тени (коннотирующих с блаженным, но краткосрочным теплом жизни и вечным холодом смерти), «выжимающий» из них максимум возможностей, способен «вытянуть» это изображение яркого солнечного дня на бытийный уровень. Это квинтэссенция радости жизни, переданная через контраст – она ассоциируется у меня с Берберским триптихом Матисса…

Напоминанием о том, что творчество Голосия центрировано проблемой видения, Екатерина Деготь считает «Памятник мне».[12] Так выглядит милая и скромная мечта о славе – мания величия снимается детскостью нарратива. Постмедийная «картинка» ассоциируется с незамысловатыми и наивными в плане трюков и спецэффектов советскими экранизациями научно-фантастических романов – лица их героев отмечены такой же одухотворенностью. К огромному иллюминатору летающего корабля, прильнули трое. Главный персонаж, судя по масштабу изображения, – капитан (одна из сценических ипостасей художника), держащий руку на штурвале, его женщина и друг. В окне перед ними разворачивается величественная площадь имперской архитектуры. И странный памятник человеку, явно идущему по жизни налегке и без лишнего пафоса – руки в карманах, галстук развевается по ветру. Деготь отслеживает траектории их взглядов: чем-то подобным, рассчетом cложной схемы видения занимался Джефф Уолл в «Картине для женщин». Женщина смотрит на статую своего кумира, взгляд капитана скромно устремлен мимо окна, похоже, он созерцает что-то внутри себя, а друг, в свою очередь, пристально наблюдает на дамой. Так тема бессмертия сплетается с не менее интригующей темой любовного треугольника.

Жизненное кредо художника, которое он таким образом демонстрирует: заслужить себе памятник, идя путем принципиального недеяния. Быть медиумом, честно траслирующим поток бессознательного, «психоделическим реалистом». Или просто бездельником, Созерцателем в лучших буддистских и, одновременно, романтических традициях – бесцельно отпустить взгляд, погрузить его в поток жизни. Здесь и сейчас находить истинную красоту, периферийным зрением скользя по глади ночного моря, рельефу облаков, «вылепленных» лунных светом. Хотя, на самом деле, Созерцатель по-прежнему пристально, но уже не напряженно изучает что-то внутри себя. Декларация такой жизненной и оптической позиции – лирический герой, парень в кедах и чашечкой кофе, повисший «В гамаке» (1991) над бездной ночного моря. Невольно сравниваешь этот образ с первыми «мятущимися» работами. Внутренние противоречия преодолены – уходит драматизм, уходит надрыв, художника наполняет умиротворение. Возможно, это просветленное состояние героя связано с его «пропитанностью» густым и интенсивным лунным светом. Интересная деталь – лицо неоднозначно окружено светящимся ореолом-нимбом. Покой – это, своего рода, и святость.

Абсолютный покой человек вот так и обретает: растворяясь в универсуме. Помимо традиционных автопортретов, еще более явным показателем нахождения точки опоры стали «автопортретные» образы в символических перевоплощениях – «Кораблик» (1992), «Остров» (1991) – метафоры нирваны. Состояние одиночества в них переживается уже не как экзистенциальная покинутость, но как блаженство достижения желанного баланса. «Кораблик» – практически невесомая работа. В ней нет ни малейших следов усилий художника, она создана будто по наитию. Можно предположить, что мы смотрим сверху, с невидимой скалы, на перевернутое до горизонта зеркало голубого моря. В нем обозначился некий утраченный «центр вселенной» – едва «процарапанный» (нарисованный просто черным контуром) парусник. И если уж придерживаться тактики интерпретации снов, чувствуется, что это связующее звено между мирами. Волны от него расходятся ромбообразно – так эта визуальная конструкция обретает, одновременно, и особую динамичность, и устойчивость. В ритме угловатых волн ощущается гипнотическая сила, ввергающая зрителя в состояние завороженнности – «сбой» обычного видения действует как заклинание, переключающее сознание в психоделический регистр. Каким бы ни был его медийный «исходник», крохотный «Остров» (всего несколько растрепанных пальм) в панорамном четырехметровом исполнении читается как четкий индикатор центрированного внутреннего состояния художника. Черные воды забвения океана смягчают уютные, «ватные» облака. Пальмы, белый песок – Голосий находил фантастически-экзотический, «другой» антураж для своих живописных снов.

Помимо созерцательной, медитативной, у него была еще одна вынужденная ипостась, которая ближе беспокойному неоэкспрессионистскому кредо – он ощущал себя искупительной жертвой, одиноким и противостоящим всему миру на ринге. Хранителем входа в некое опасное «зазеркалье». Было создано несколько вариантов сюрреалистской картины «Барсик» (1991) – странного, но несложного в интерпретации сна. Олицетворение беззащитности, нелепый в своей хрупкости юноша стоит в углу боксерского ринга. Его силу умножают только две гиганские тени, вырастающие за ним по обе стороны. Соперников не видно, бьется он с какими-то призрачными шарами, свисающими перед ним. И коль уж это сцена бытия, над нею раскрывается красный метафизический занавес…

И в плане любви к экзотике, и в плане соответствия внешнего внутреннему, любопытна серия с кактусами-великанами: «Кактусы» (1991), «К Сергею» (1991). Мексиканская пустыня с гигантскими цереусами, мимо которых неспешно прогуливаются холеные жители мегаполиса – явный «трип» с абсурдным наложением двух кардинально противоположных реальностей. Работы основательно высветлены: холодный свет киноэкрана и ослепляющий фаворский свет мистических видений чудесным образом совпадают, преображая медийный «имидж» в образ. И еще одна работа, возможно, не самая эффектная, но ее можно считать ключевой в плане понимания обратной «буддистской» оптики превращения в ничто – «Сквозь листву»(1992). Сквозь листву оливы на первом плане нам предлагают посмотреть вглубь – на тающий в солнечном свете деревенский пейзаж. На дорожке, убегающей вглубь, – крохотная фигурка человека, ее значение умалилось до того, чтобы служить пространственным ориентиром. Человеку, чтобы оценить собственную значимость, нужно смотреть на себя сквозь что-то…

Состояние наблюдателя, как уже упоминалось, не может оставаться идиллически-безмятежным. К примеру, странная «киношная» работа «Калека на болоте» (1991) – зловещий, вязкий сон, какой-то «психотический» вариант импрессионизма. Интенсивный зеленый не успокаивает, но, наоборот, навевает навязчивое состояние, то же самое – яркие пятна света на траве. Человек в инвалидной коляске на дальнем плане, за трясиной с растительностью, напоминающей кувшинки Моне, буравит зрителя черными стеклами очков – и вот появляется еще одно олицетворение уже не слепой судьбы, но той судьбы, в глаза которой мы так никогда и не сможем посмотреть. Следуя за логикой развития сюжета и самой атмосферой мизансцены, можно предположить, что на переднем плане, хотя мы и не видим этого, но оно витает в воздухе, происходит нечто страшное… Чем дольше ты находишься тет-а-тет с работами Голосия, тем больше убеждаешься, что в его вселенной пристально и вопрошающе смотрят все и вся – и профессор Доуэль собственной персоной, и его голова в отдельности… Очень странная поединок взглядов между людьми и предметами в полумраке театральной ложи разыгрывается в работе «С бюстом Некрасова» (1991). Собственно говоря, именно этот бюст то, находящийся напротив смотрящей на сцену пары, и сверлит зрителя колким взглядом. Так, оживший объект переходит из разряда антуража в главные герои…

Текучесть, потоковость живописи Голосия, мозаичность оптических моделей и символических ипостасей была подчеркнута его прижизненной выставкой. В 1991-м в Московском ЦДХ галерея Риджина организовала большую, около сотни картин, выставку Голосия, прибегнув к экспозиционному принципу, предложенному Олегом Куликом. Ход, навеянный сценографией: чтобы визуализировать нестабильность, торопливо-скользящий взгляд художника картины были установлены на специальных кронштейнах на колесах. На открытии их катали по залу маленькие дети в белых рубашках с бабочками… В 1991-м прошла знаковая групповая выставка «Художники Парижской коммуны» в выставочном зале СХ на Владимирской, одним из ярчайших предствителей этого поколения и направления украинского трансавангарда был Голосий. Следующий год – этапная выставка «Штиль» в выставочном зале СХ на Горького, куратор которой Александр Соловьев, отметил «штилевую» тенденцию в искусстве новой волны и проявление неоклассицизма – охлаждение активного барочного импульса и пафоса. Как бы там ни было, на тот момент Голосий уже давно преодолел этап необарочного смятения чувств, отказался от него в пользу новой искренности и медитативного покоя. Контрасты сглаживаются, живопись дематериализуется, становится будто бы прозрачной. На что влияла и интенсивная работа настроек психоделического фильтра – «магическая вселенная» его образов становится все более и более цельной, все более и более визионерской. Огромные холсты напоминают легчайшие, небрежные акварельные наброски, без видимых следов малейших усилий. То, что было им сделано в резиденции художников Парижской коммуны в Мюнхене, дает повод неоднозначно утверждать: все громоздкие конструкции – неомифологизм, необарокко и все такое прочее преодолены окончательно. На смену им приходит чистый иллюзионизм и медийный энтузиазм, масштабные эксцессы видения – интерес к микромиру и макромиру. Не в самом прямом значении, разумееется. Но те мельчайшие подробности и расширенные горизонты, которые лежат за пределами возможностей невооруженного глаза и нетрасформированного восприятия…

Практически все сделанное в мюнхенский период – это эстетика инсайта, буддисткого равномерного и равноценного видения, где нет ни большого, ни малого, ни значимого, ни незначительного. Таково условие возникновения иллюзии: в чем-то одном всегда прозревается и отражается еще что-то. Река cвета – в мокром асфальте «Дороги в лесу» (1992). Влажный тропический воздух, пронизанный солнцем, в котором трепещут «Цветы-ходули» (1992), напоминает дно реки. Солнечный свет становится материальным, рассыпаясь яркими блестками и создавая завораживающее зрелище хрупкой красоты. Другой она просто быть не может, быстро распускается и скоропостижно вянет – об этом же говорит застывший среди листьев каплей алой крови «Раненый бутон» (1992). Cтранный овальный портал в иное измерение создает арка «Моста» (1992) и ее отражение. Забавно, что в центральном проеме виднеется еще один мост – иллюзия практически не имеет границ… Казалось бы, в этих вещах художественный язык Голосия достиг апогея раскрепощения. Но дальше больше – возникают образы-видения практически невесомые, немного болезненные, эмансипированные от медийной и какой-либо другой реальности, помимо внутренней. Степень их формального нон-финизма была беспрецедентной. В «Глазах» (1992) – женские головки с пышными волосами напоминают бутоны цветов. Или светофаническая «Набережная» (1992), где одновременно зажигаются все источники освещения – огромный «глаз» солнца, звезды, фонари…

Явные цитаты, как бы там ни было, подталкивают к пониманию интенций художника. Одна из последних, удивительных в своей неуловимой легкости работ – «Всадник» (1992), огромный холст, напоминающий акварельный набросок, сделанный на едином вдохе. Наездник, скачущий в глубине, вдоль горизонта, тоже имеет своего символического двойника-наблюдателя – волк, выглядывающий из-за куста. Образ отсылает к «Заблудившемуся наезднику» Магритта, одной из первых зрелых сюрреалистских работ, утверждающих иллюзорную природу видимого. В живописи Голосия – тот же знак равенства, неразличимости между иллюзией и реальностью. Его мета-реальность сверх-реалистична. Продиктована глубоким трепетом перед загадкой видимого. Наполнена космическим ощущением, «сфабрикованным», как бы это странно ни звучало, с помощью медиа, «машин зрения», дающих человеку сверхвозможности, сверхвзгляд. Взгляд, преследующий объекты, несущиеся в пространстве с бешеной скоростью, взгляд, преодолевающий космические дистанции, «прошивающий» небеса и погружающийся в морские глубины. Воплощенные в живописи, «кадры» с канала «Дискавери» приобретают совершенно иной статус: путешествия дирижабля или космического спутника становятся путешествиями души. Эффектные панорамы – конек Голосия. Его взгляд стремился выстраивать космическую дистанцию по отношению к видимому. Как уже упоминалось, многие авторы пытались теоретизировать это «явление дали» – где дистанция есть аура. В актуальном искусстве на сегодняшний день наиболее известный имитатор «взгляда Бога» – концептуальный фотограф Андреас Гурски. Его сложносконструированные «фотошопные» панорамы, при всей своей ауратичности – это взгляд медиа в чистом виде, не переведенный в плоскость человеческого измерения. Следовательно, эстетика в ее традиционном понимании отсутствует, так как эстетическое воприятие есть эмоциональное восприятие.

Голосий, наоборот, даже в колорите максимально мимикрируя под «холодность» медиа-исходника, тем не менее, насыщал образ эстетической эмоцией до краев. Таковы последствия неоспоримого факта присутствия самой живописи. «Тройка» (1992), «Космос. Спутник» (1992), «Летящая лодка» (1992) – на первый взгляд, здесь все просто. Это бледные копии медиа-реальности – медиа-картины, пытающиеся запечатлеть «образ движения». Но, как бы ни вытравливалась из этой живописи сама живопись – усилия художника в этом направлении слишком очевидны, чем дольше всматриваешься, тем больше убеждаешься: перед нами раскрывается загадочная и иллюзорная мета-реальность.

Одиссею образа в наши дни Жак Рансьер попытался исследовать, взяв на вооружение гипотезу Барта из “Camera lucida” о совмещении stadium-a и punktum-a, общего и частного. Понятия, касающиеся фотографии, Рансьер считает применимыми к любому виду искусства искусства. Студиум – то, что подлежит интерпретации, принадлежит культурному контексту. Пунктум – нечто необъяснимое и неописуемое, властно утверждающее свое присутствие. Это та колкая частность, которая убеждает нас в реальности происходящего, в том, что нечто имело место быть. Так вот, пунктум, необъяснимо задевающий нас за живое в образах Голосия – это присутствие самой живописи. И ее основной функции – отражения метафизической реальности, превращение картинок “ни о чем” в “нерасчленимые блоки зримого”.[13]

Использованная литература:

[1] Рансьер Жак. Разделяя чувственное. Судьба образов. – Санкт-Петербург, 2007. – с.165-170.

[2] Там же, с. 200-210.

[3] Рансьер Жак. Эстетическое бессознательное. – Санкт-Петербург: Machina, 2012.

[4] Там же, с. 31

[5] Там же, Приложение: Жан-Франсуа Лиотар. Anima Minima. - с. 81-103.

[6] Рансьер Жак. Разделяя чувственное. Судьба образов. – Санкт-Петербург, 2007. – с.159-165.

[7] Лэрд Мишель. «Творческая шизофрения» Герхарда Рихтера. – http://www.swissinfo.ch/rus/-творческая-шизофрения--герхарда-рихтера/38629336

[8] Рансьер Жак. Разделяя чувственное. Судьба образов. – Санкт-Петербург, 2007. – с.166-167.

[9] Аронсон Олег. Язык времени. Вступительная статья к “Жиль Делез. Кино.» – Москва: «Ад Маргинем», 2004. – с. 12.

[10] Деготь Екатерина. Дары клептомана (Олег Голосий). – Галерея “Риджина”. Хроника. Сентябрь 1990 - июнь 1992. – Москва, 1993.

[11] Олег Голосий. Introduction. – Ridzhina Art Gallery, Москва, 1991. – с.3.

[12] Деготь Екатерина. Олег Голосий. – «Риджина». Москва, 2003. – с. 6.

[13] Рансьер Жак. Разделяя чувственное. Судьба образов. – Санкт-Петербург, 2007. – с.165.

***

Виктория Бурлака – куратор проектов «Галерея на Институтской» и «Школа современного искусства». Автор собственной рубрики «Уикенд с искусством» в ART UKRAINE.