Георгий Сенченко: “Весь мир – сплошная банальность.”

В Щербенко Арт Центре прошла персональная выставка украинского художника Георгия Сенченко «Семь видов паники», после длительного перерыва вернувшегося на украинскую арт-сцену. Проанализировав проект, художник поделился своими мыслями в интервью для Art Ukraine.

Сегодня художественный принцип присвоения пришел на смену подражанию и выражению. Какова роль присвоения, аллюзии, отсылки в твоих работах? Выбираешь ли ты их в качестве стратегии или только как инструмент? И какие новые возможности предоставляют эти инструменты современному художнику? Где грань между чужим и своим в состоявшейся выставке?

Когда говорят «присвоение» или «апроприация», обычно имеют в виду определенную процедуру в искусстве, апеллирующем к категориям владения, обмена, цены и товара. Нет, всё это не интересовало меня никогда. Как, кстати, и всё, что связано с властью. Сам жест «присвоения» никогда не был для меня даже темой, не то чтобы стратегией.

Слишком много отчуждения, слишком много Запада в таком раскладе.

Вот Восток ведь не разделяет то, что ты называешь «подражанием» и «выражением». Наоборот, любой опыт «выражения» – он в поиске своей проекции, своего «подражания». Поэтому, например, пейзаж в дзенской живописи это практически религиозный жанр… И дальше: любой предмет, которому мы «подражаем», иллюзорен, так? То есть для «выражения» разницы нет, если вдруг он вдруг был заимствован или присвоен. Мне такой взгляд ближе. Поэтому, да – присвоение один из инструментов, которым я пользуюсь, как делал это и раньше.

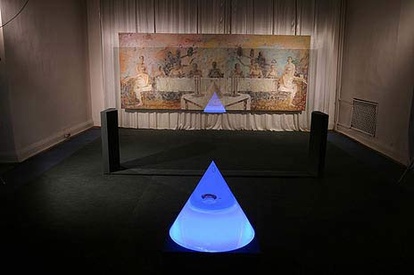

Тут и далее – проект Георгия Сенченко «Семь видов паники»

Все изображения предоставлены организаторами

Бодрийяр писал, что искусство постмодерна работает не с возвышенной идеализацией, а с эстетизацией повседневности, сращиваясь с дизайном. И назвал это состояние «трансэстетикой банальности». Считаешь ли ты себя адептом такого понимания искусства? Может ли сегодня художник претендовать на создание «возвышенного», или ему подвластна только ирония и насмешка?

С «возвышенным», это же не сегодняшний вопрос... Вспомни ересь иконоборчества в ортодоксальном христианстве. Евреям не то что изображать, даже именовать Бога нельзя… Тут Бодрийяр бледновато выглядит со своим анти-марксистским задором. Весь мир – сплошная банальность. Вот что, кроме банальности и повседневности, мы имеем в своем распоряжении? Есть канонический ответ на этот вопрос, но мы же про contemporary art говорим. В каком-то смысле все мы имеем дело с нарисованным очагом в каморке папы Карло. С Декорацией. С чем-то таким, что может вполне иметь свой нарратив даже. Но главное: её тут повесили, чтобы что-то скрыть. Так что да, единственное, что мы можем, – декорировать и быть свидетелями отсутствия. И постмодерн тут не при чем.

Название выставки – «7 видов паники». Зачем нужна эта классификация и насколько строго она соблюдается тобой как ее автором?

Я, на самом деле, очень люблю всякие классификации, каталоги, энциклопедии. Я даже искал, как эта мания называется, но не нашел. Наверное, это компенсация моего природного анархизма так проявляется. Идея классифицировать панику пришла, когда я услышал песенку про неё у Ли Перри. Мне вообще нравится, как он поет – без слуха и без голоса, даже хуже чем Ройтбурд. Вот у него там в панике все: и «american government», и «italian government», и «universe», и «international»… Хотел ему, когда он приезжал, подсказать, что «contemporary artist» надо ещё вставить… Так что про панику – не я первый придумал.

На выставке были граффити, которые сами по себе являются важным историческим маркером все той же «борьбы» художника и структуры художественного поля. Граффити было способом анонимного протеста до тех пор, пока граффити-художники не стали популярны и не попали под каток коммерциализации, найдя свое почетное место в истории искусства. Что для тебя значит граффити внутри галереи?

Нет, эти «протестные» аспекты графити меня совершенно не интересуют. В первую очередь – это интересный формальный язык. Я совершенно случайно недавно попробовал, и мне понравилось … тем более, что я делаю это с помощью некоторых технических хитростей, не совсем так, как стрит-артисты.

А что касается «катка коммерциализации» – я ничего плохого не вижу в том, что художник коммерчески успешен. Плохо, когда он зависит от механизмов рынка. Это не всегда параллельно. Ну и вот что еще – те, кого называют «некоммерческие художники», – думаю, они зависят от механизмов институции гораздо сильнее.

Можешь ли ты рассказать о своем бэкграунде, повлиявшем (сознательно и бессознательно) на создание работ в выставке? Ты упоминал о книге про гражданскую оборону, иллюстрации в которой впечатлили тебя в детстве...

Да, была такая книжка. Оказалась как-то у нас дома. Называлась «Это должен знать каждый!». Вот, кстати, как выставку можно было еще назвать. Картинки в ней магические были абсолютно... Пустынные улицы, так все упорядочено – фонтаны в центре площадей, заборы вдоль дворов. И только в тенях этих фонтанов и заборов спрятались одинокие прохожие – потому что тени эти от ядерного взрыва. И ты знаешь, какая-то тишина от этого исходила. Тишина и покой даже…

Тени – важная визуальная составляющая твоих работ. Тень пронзающая пустынную местность еще в «Клеопатре» («Печать Клеопатры» - ключевая работа в направление украинского трансавангарда, созданная Георгием Сенченко и Арсеном Савадовым и выставленная на ярмарке Fiac в Париже в 1987 году) отсылает к картинам де Кирико, в которых тень обозначают своеобразную борьбу геометрии и поэтики. Тень – большой символ, даже архетип. Играет ли это для тебя роль, или все же это влияние детских воспоминаний?

Ну, к архетипу тени есть несколько ключей. Тот, что мне интересен сейчас, – это как раз «сокрытие». Тень всегда что-то скрывает.

Твои работы выполнены в эстетике нуарного комикса, который пришел на смену умирающему жанру нуарных кинематографа и литературы. Тем не менее, в твоих комиксах можно увидеть кадры из «навязчиво знакомых» фильмов, словно те же бессознательные воспоминания. Комикс – это жанр, призванный «напомнить», или его задача для тебя в другом?

Забавно, что ты спрашиваешь про навязчивость. Дело в том, что идея сделать что-то в таком духе – как раз из старых навязчивостей, из начала 1990-х. Так вышло тогда, что три вечера подряд мы проболтали буквально на одной кухне с гуру комикса Артом Шпигелманом. Он нам показывал свой журнал «RAW», посвященный альтернативным комиксам. Я тогда понял, что это не просто жанр, а отдельный язык, языковая группа даже…

Ты имеешь в виду, что комикс представляет собой гибрид визуального и текстуального. Помимо общего нарратива комикса, есть также текст, заключенный в «баблы», специальные облачка. Ломаешь ли ты внутреннюю логику этого жанра, используешь ли «не по назначению»?

Это пугающее слово «гибридность»… Собственно, да, любая внутренняя логика тем и хороша, что всегда можно ей воспользоваться в своих целях. И в этом смысле «гибридность» комикса это, конечно, идеальная модель для манипуляций: вот эта возможность устанавливать зазор, создавать поле фрустрации между фразой и картинкой – по-прежнему один из актуальных инструментов, который мне интересен.

Названия твоих работ – сплошь отсылки в постмодернистском ключе. Например, «Розенкранц и Гильденстерн». Или ироничное крылатое выражение, или переиначенная фраза-символ... Ирония – цель, средство или способ движения?

У меня «Розенкранц и Гильденстерн»– это названия двух дирижаблей, названных именами двух самых известных неудачников, отправленных своим другом на верную смерть. Я думаю, предчувствие гибели и крушения – вот всё, что есть в этой работе. Конечно же я вдохновлялся кадрами крушения «Гинденбурга» – они очень красивы. Так что не знаю, как насчет иронии... Можешь считать меня трагическим художником.