Мелодии Подземелья

Игорь Николаевич всю жизнь прожил в Киеве. Он редко выезжал на отдых или менял обстановку, даже поездка в пригород была для него делом сомнительным. Привычно проводил время в своей зашторенной, прокуренной квартире цокольного этажа. Радовался опустевшему летом городу, предвечерним часам, когда деревья полнились тенями и становились скульптурами, а омела казалась висячим лавровым листом, и на золотых тротуарах подрагивали сиреневые крапы листьев.

Александр Павлов. Автопортрет. Здесь и далее – работы автора

Иногда у него рождались грустные странные стихи: «Отовсюду ищу я твой взгляд...». Или внезапное воскрешение далеких дней: поземка на брусчатке Фундуклеевской, курсистка в беличьей шубке, подол ее платья метет булыжник. А в Николаевском парке играют в снегу ньюфаундленд и колли - и спокойно, роскошно на душе, и взгляду любованье.

Автопортрет

Главное - не вносить определенности и ничего не прояснять ни в себе, ни в окружающей жизни.

Ах, как приятно было с ним гулять по Киеву, когда вино сверкало в крови и проникало в душу ослепительное эхо улиц, как приятно было об руку с этим милым и нежным человеком пройтись по кольцу киевского модерна и вскрикивать от радости. Не ахти какое измышление - русалки в виде кариатид, одной рукой подбоченясь, другой же, без видимой утомленности, поддерживающие тяжести балконов, женщины-консоли - трогательные игрушки. Так было славно, так тепло на сердце от их приветов, и думалось: кто-то тебя приютил, кто-то о тебе позаботился.

Проходила поденщица с бледным мальчиком за руку лет пяти-семи, выросшим из одежды. Их беззащитность исторгала у И. Н. слезы нежности: "Это могла быть моя семья, моя вина и любовь моя!".

«Елена Панина в красной шляпе»

В мутных окнах Оперы виднелись, словно выточенные из слоновой кости, шейки учениц хореографических классов. Распущены блонды Жизели, ну прелесть какая! "Однако же, несчастье влюбиться, верно, в Ахматову, Цветаеву или Параджанова. (Как он был экстравагантен - в крагах, с развевающимся цветным шарфом!) Их гордыня убила бы нас". И. Н. улыбался приветливо прохожему. "Что изволите?" - терялся тот. - "Ваше лицо мне приятно и, кажется, знакомо".

Гуляли в привокзальной зоне, недалеко от Лыбиди, близ трамвайного депо. В ряд построек вкраплен домик, заброшенный, с заколоченными окнами и деревьями. Пересвисты паровозов, копоть, пустоглядые пакгаузы, зов уходящего, гул бесследности. Он ощущал прилив мужества. И затем неожиданно у домика: "Здесь должен стоять храм!". "Вот-вот, самое время пропустить стаканчик", - оживлялся спутник.

«Семейный альбом»

На остановке люди ждали трамвая, как чайки шторма, тревожно развернувшись в одну сторону.

Встречалась нам спившаяся женщина, "синька", бывшая знакомая. И. Н. звал ее, всюду гонимую, к стойке. Разговаривали с ней как в той запредельной жизни, когда она была прелестной архитектрисой, вертлявой и злокозненной. И избавлялась от муки ее улыбка, и тревога сменялась доверчивостью.

Потом ехали на Труханов остров, густо пахло дымом, в жаровнях плавились шашлыки, пряные острые запахи исходили с паром. На торговых полках рядились заморские напитки. Все это стало недоступно в ценах. И. Н. завершал прогулку на Крещатике, не смея заглянуть вовнутрь недавно отрытых питейных заведений. А как мило звучит: "У Георга", "У Бахуса", совсем как кофейня "Жорж" на Крещатике или пивная Бурлакова на Фундуклеевской. Крещатик, правда, не тот. Нет ароматов сладких сиропов, вара пильзенского, чада жареного лука с еврейских кухонь. И. Н. торопился домой, он не любил топтаться у столиков просто так.

Имена архитекторов - Николаева, Беретти, Городецкого, Шреттера - не сходили с уст, оживали киевские гимназии, пахли морозной свежестью булочные Балабухи, оттенялись особняки Терещенко и Ханенко. "Где же найти в Киеве улицу братьев Коган?" - лукаво вопрошал И. Н. и тотчас же мог воскликнуть: "Но скажите на милость, какой жлоб первым в Киеве застеклил балкон?" Эх, милейший Игорь Николаевич, вершит дела и правит бал нынче жлоб, явный и безымянный. В утлой квартирке твоей, что и была-то нежилым фондом, угнездился хам и все изгадил и перетолок. Выброшены на мусорник плакаты с нежными касаниями почитателей - amoroso - в день твоего пятидесятилетия, где ты назван суперзвездой и уходишь в осиянности, где руки твои, как у пахана или вора в законе, татуированы именами хорошеньких женщин. А многие тебя еще помнят и снимают шляпу, поднимаясь навстречу по полуразрушенной лестнице.

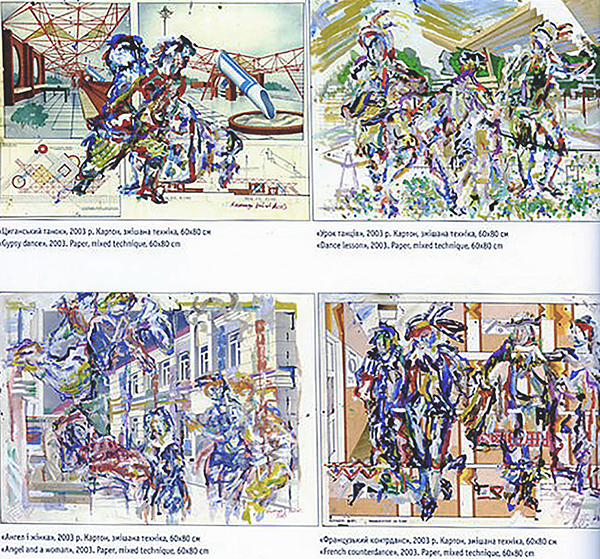

«Цыганская пляска», «Урок танцев», «Ангел и женщина», «Французский контраданс»

* * *

Квартира И. Н. была расположена в самом центре с тихим, заблокированным домами, пятачком-двориком. Служивый люд стекался к нему снять стресс трудового дня хорошей порцией возлияния, расслабиться перед встречей с постылой женой и домашними. Собиралась компания. Всем проникала в душу деликатность натуры хозяина. На кухне их тянуло исповедаться. Не терпелось поведать самую невероятную новость: "А знаете, Баранов умер от разрыва сердца, упал прямо на Бесарабке".

В последнее время продукты и выпивку доставляли гости. И.Н. готовил "закусь", мыл размеренно посуду за гостями, выметал липкий песок, наводил в комнате порядок. Жизнь заставила его относиться к визитам меркантильно. А ранее мог шикануть, завести людей с улицы, пусть результатом была тотальная пропажа вещей. Его обкрадывали легко. Он и одалживал, не спрашивая обратно.

«Белое безмолвие»

Случалось, его били до синяков, что представлялось совершенно немыслимым. Драться он не умел - очкарик, даже свистеть пальцами не научился - не защищался, молча стирал кровь. Доподлинно известно, что один рукоприкладчик со временем погиб жуткой смертью, его труп был расчленен и спущен по Днепру.

Как-то, кроме рисования застольных шаржей, он сподобился трехдневным вдохновенным трудом сотворить цветными карандашами фрески на стене собственной квартиры. Здесь он изобразил себя в халате в окружении друзей и собаки. Ну и компания предстала изумленному взору! Застенчивый архитектор, бравший на себя все грехи и страхи еврейской нации, художник в красной рубахе со сломленным желтым цветком на ладони, очаровательные девушки-двойняшки, прелестно поющие звонкую немецкую песенку; дальше - одинокие лики женщин, скорбящих о былой любви, сонмы веселых выпивох и венериков, лица, на которых ломался карандаш.

Штукатуры (любители сокращенных отчеств - Палыч, Саныч и пр.) упрашивали Николаича: "Ну сфотографируйте хоча б на память". Он махнул рукой, и фреску забелили. И. Н. как будто стирал память о себе и свыкался с разлукой.

«Три грации»

* * *

Он учился на архитектора и одновременно в консерватории. Начинал с класса вокала, заканчивал же курсом режиссуры. В детстве пел по госпиталям и рядом с Георгием Виноградовым, сутулым туберкулезником, исполнял впервые: "Соловьи, не тревожьте солдат..." Однако некая губительная червоточина, артистическая беспечность сводили все его устремления к празднословию и мучительной несостоятельности. Его хватило на сезон в Киевской оперетте и на два-три - в гастрольной бригаде филармонии, где он успел чуть пригубить мирских далей.

"Быстрея, быстрея!" - колотил проводник в дверь. И.Н. молниеносно слетал с плацкарты и мчался на перрон за водкой.

В одном творческом союзе он ставил сатирические миниатюры, изобилующие каламбурами. Они входили в употребление как арии новых опер у итальянской публики, на следующий день. Иногда каламбуры возвращались к автору в виде народного анекдота: "Он жил на улице Шамрыло" - до сих пор гуляет в списках.

Одно время он посещал клуб творческой молодежи, но там стукачей оказалось поболее, чем лозунгов и надежд артистического возрождения. После назидательных бесед и даже предложений о сотрудничестве с карательными органами И.Н. стал осторожничать в разговорах и мнениях.

«Пока вы рассматриваете эту картину, кого-то убивают»

* * *

И.Н. был истинным "гением" в умении пустить в нужном русле беседу, создать настроение, объединить разное. Его обожали физики-теоретики из Феофании, звали на шашлыки вместе с мировыми знаменитостями, архитекторы приглашали развеять скуку после международного симпозиума, ветераны - поворошить спуд военных песен, а то и довоенных, надрывных, лагерных. Он чувствовал контрасты, нюансы, порывы и был первоклассным тамадой.

А у кого не замирало сердце, когда он расчехлял гитару и проникновенно, с выверенным аккомпанементом - бери сразу доминанту, если не слышишь функции - исполнял бесхитростную городскую песенку? "Ого!" - восхищался захмелевший гость, хватаясь за сигарету и напрягаясь до второго подбородка.

"Все, как прежде, та же гитара".

Да, звенела маленькая гитара с колышущимся голубым бантом на грифе, со стертыми ре-минорными ладами, и думалось, что жизнь будет вечной... Где горит и светит твоя звезда, дорогой И. Н., в каких бескрайних кругах рожденья странствует душа твоя?

Он был киевским "дядей Гиляем", всегда желанным гостем, слагателем тезоименитых од и лирических откровений. Легко ли быть добрым, самому ничем не владея? Чем поучительной и приметной была его жизнь - трудно сказать, но ему подражали, при встрече настраивались на доброе и праздничное. Людей влекло в его подземелье, поглощавшее звуки песен и звон стаканов. Это не был ни отчий дом, ни салон, ни притон. Возможно, это было место оседлости кочующих неприкаянных душ. Для каждого этот дом был лучшим. Есть такие места, где собираются иногда все птицы мира на какие-то свои важные советы, чтобы затем разлететься с новыми вестями по всему миру.

* * *

(Позвольте, господин капрал, я знаю еще одно удовольствие). И.Н. был роста небольшого, но имел собственную соразмерность с вещами. Иногда у турникета он казался величавым небожителем, а в очереди по приему стеклотары - чистейшей воды Каран д’Ашом.

С женщинами он был обаятелен, обходителен и добр. Трагедий и драм не допускал. Женщины отводили ему роль кумира, не ставили в расчет меркантильные или матримониальные отношения. Здесь были бы уместны записки самого И.Н. - песни любви, которые он пел, пока непосильные режим не отторг его от амплуа инженю.

"Друг мой дорогой, решаюсь на разрыв с Вами, как с частью моей души, увы, уже отмершей, вобравшей самое лучшее зло в моей жизни - женщин. Я храню в памяти синеву Ваших глаз, сгустившихся до осязаемости лезвия дамасского клинка, и гулкую медь Ваших волос (нет, лучше просто рыжих), и Ваши глаза Рахили, и вспоминаю, что было у колодца, помните, как Вы, смеясь, беззастенчиво омывали грудь ледяной водой, а мальчик-молдаванин подсматривал из-за занавески, и более ничего не будет живого в душе его?..

Ваш одряхлевший "киевский киевлянин" с дрянной фамилией третьего сословия".

Он стыдился своего бессилия и некоторое время еще пытался свести себя с женщинами как мужчина, но вскоре прекратил домогательства, испытав при этом облегчение. Его посещали для исповеди преимущественно невостребованные девицы последнего разбора.

«Инаугурация»

У него завелась крыса - прихрамывая, расхаживала по кухне, злобно-страдальчески поглядывая на приближающегося хозяина. Он отгораживался от нее досками, запирал двери, однако она досаждала ему все больше и в конце концов, когда он спал, укусила его. Здесь И. Н. встревожился не на шутку, всем рассказывал про эти негодяйства, принимал советы и настроен был решительно. Кончилось тем, что одна хохотунья, изловчась, схватила ее за хвост и швырнула в ведро с водой. Накрыла фанерой, уселась сверху и во время агонии животного заливалась смехом.

Все чаще, заслышав шаги или стук запоздалого гостя, он неверной рукой гасил лампу, не желая никого видеть и принимать.

Перестал посещать театр, кино - засыпал, но телевизор смотреть любил и пристрастился к действу футбольных матчей. Вступал в споры со зрителями, иногда на лице его появлялось немного испуганное выражение, как давным-давно, когда мальчишки тузили его за пропущенный гол.

Помнится, остался ночевать И. Н. по случаю у добрых знакомых. Улегся в пиджачной паре на сундук, но свалился и переполз на собачий коврик под батареей, натянув поверх костюма женскую ночную сорочку. Другой бы наутро сгорел от стыда, а он, лучезарно улыбаясь, спрашивает "Я, кажется, вчера немного нахулиганил?" А потом "Как я еще живой?! А ведь пришли, сели вокруг молча, словно выжидая. Как только косматый покрупнее стал бы спрашивать - "сколько тебе лет?" - человеку каюк".

Невозмутимость удивительно шла И. Н. И близорукий прищур, когда он подносил к глазам чтиво, и чинность запонок "Монарх", и разного цвета носки, и треугольник платочка в нагрудном кармане, даже пиджак из потертого вельвета под желтые остроносые туфли на высоком каблуке.

Детей он умел расположить к себе. Любил внучку, из-за нее заглядывал на семейные праздники. "Ты совсем не похож на деда, ты... как папа".

* * *

И.Н. выгнали на пенсию - предложение последовало еще до наступления положенного срока. Его обрекли на жалкую жизнь государственного иждивенца. Жил он бобылем-горемыкой с бутылкой на столе, и песен постепенно не стало, и струны умолкли. Он не знал, как можно распорядиться остатком жизни, тем "даром напрасным", что ему достался. Талант и знания его оказались ненужными.

Незадолго до кончины видели, как он стоял, облокотившись на садовую решетку, приложив ладонь к губам, унимая одышку. Шарф скрывал лицо. Затем шатко сдвинулся с места и побрел по двору. Дуновенье ветра гнало за ним звенящий сухой лист. И все-таки он был элегантен даже в потрепанном пальтишке и серой захватанной кепке. Жизнь длилась прощальной ферматой.

"Ущерб, изнеможенье и во всем -

То кроткое улыбки увяданье,

Что в существе разумном мы зовем

Возвышенной стыдливостью страданья..."

Сердечные припадки участились. Друзья за рюмкой болтали о госпитализации, он реагировал скорбно-иронической усмешкой, как на шалости. Как-то вечером в карете скорой помощи его увезли в больницу, где он через час и скончался в переполненном коридоре. Хоронили через неделю, до этого времени труп находился в морге "неликвидным".

И сожгли Игоря Николаевича в крематории на Байковой горе, урну с пеплом захоронили на одном из киевских кладбищ у могилы родителей.

Ушла из Киева часть вселенской души его.

Друзья-приятели разобщены и чувствуют себя осиротевшими. Но, встречаясь невзначай, помянут усопшего и в молчании опрокинут стопку.

«И всё же был тот, кто всё видел»

Киев, 1994-1995