Миф, любовь и кровь: ревизия хоррора 70-х (Часть 2)

Обзорный взгляд на 60-е в американском хорроре не показывает изменений внутри жанра немедленно и сразу. В то время выпускалось достаточно более или менее традиционных фильмов, а звёзды классического хоррора (такие, как Винсент Прайс или Борис Карлофф) продолжали активно работать. Хоррор менялся неоднородно. Например, истории про привидения очень долго сопротивлялись осовремениванию. Наверное, потому что истории про привидения – это, до определённой степени, эссенция готического хоррора. Ещё в 1973 году «Легенда об адском доме» (Legend of Hell House, 1973) эксплуатировала исторический антураж и многие условности готики, хотя временем действия уже были наши дни. Помимо этого на американский рынок попадало множество иностранных фильмов, прежде всего – британских и итальянских, в которых с различной интенсивностью чувствовался ещё дух классического хоррора. Европейский хоррор тоже сильно менялся в то время, но его изменения отличались от американских. Итальянские джалли, кровавые детективы про убийства, во многом построенные как хорроры, открыли для жанра крайний субъективизм, дезориентирующий зрителя смешением реального и визионерского, перверсивную сексуальность, моральные парадоксы, но во многом это было постмодернистское кино, которое учитывало если не кинематографическую, то литературную европейскую традицию. Британский хоррор 60-х, ассоциируемый прежде всего с фильмами студии «Хаммер», активно использовал именно классическое наследие, создавая один за одним римейки и сиквелы популярных сюжетов про зомби, Дракулу, Франкенштейна и пр. Рынок был насыщен образцами, тяготевшими к классическим схемам. Американский хоррор в то время шёл совершенно иным путём. С конца 60-х годов и до конца 70-х американский хоррор был чисто модернистским явлением, которое отходило от прежних жанровых моделей.

Уровень насилия значительно вырос на протяжении 60-х. Но его характер значительно отличался от привычного и в современном кино даже на уровне следующего десятилетия. Характер насилия, появившийся в 60-х годах в работах Хершелла Гордона Льюиса, основывался, скорее, на прежних моделях эксплуатационного кино. Классические эксплуатационные фильмы, существовавшее с начала 20-х годов и до конца 50-х, только в последние десятилетия привлекают внимание критиков и историков кино. Это большой и малоизвестный пласт американского кино, которое существовало в «серой зоне». Его статус был законным, но моральные достоинства – сомнительными. Упор же на нежелательном для системы цензуры содержании был настолько силён, что это могло привести к запрету для проката на конкретной территории, будь то город или целый штат. Прокатчик стремился этого избежать, предпринимая особые усилия для того, чтобы обеспечить такому фильму какой-то специальный статус. Поэтому такие фильмы рекламировались как образовательные или профилактические. Они действительно выросли из фильмов, обличающих социальные пороки, но с появлением саморегулирования содержания голливудских фильмов были вытеснены на обочину индустрии. Такое кино производили маленькие студии, а упор на демонстрации этих самых пороков стал главным фактором, привлекающим зрителя в кинотеатр. Как правило, эти фильмы были посвящены профилактике венерических заболеваний, обличению проституции, употреблению наркотиков.

Главной стилистической особенностью эксплуатационного фильма было зрелище, и это напоминало о связи кино с шоу балаганного аттракциона. Эпизоды с запретным зрелищем могли занимать довольно скромную часть фильма, но вся его структура была подчинена тому, чтобы связывать их воедино. Конвенциональные черты, присущие остальному кино США, – такие, как убедительная игра актёров, связность нарратива, соблюдение единства места и действия фильма, – для эксплуатационного кино являлись второстепенными, а иногда и вообще несущественными. Зритель приходил на этот фильм ради того самого запретного и формально осуждаемого фильмом зрелища, которое его создатель старался дать в таком количестве, чтобы он остался доволен.

Именно так построены фильмы Хершелла Гордона Льюиса. Хронологически они выходят за рамки классического эксплуатационного кино (1920-1959), но их стилистическая наследственность очевидна. Ранние фильмы Льюиса связаны с подобным кино и организационно, так как их продвигал Дэвид Фрэнк Фридман – продюсер и дистрибьютор именно эксплуатационных фильмов в 50-е годы. В фильмах Льюиса до 65 года особенно видно, что они предлагают кровавое насилие как спектакль. Именно зрелище, фиксация запрещённого и шокирующего было центром его фильмов. В такой же манере показывал сцены насилия и жанр середины 60-х – roughie, где речь шла обычно о пленении женщин или насилии над ними. Процессам избиения, психологического насилия, унижения уделяется существенное и пристальное внимание, в то время, как сюжеты фильмов обычно просты и следуют одному-двум распространённым шаблонам.

С 1 ноября 1968 года Американская ассоциация кинопроизводителей ввела систему рейтингования фильмов, которая существует с некоторыми изменениями по сей день. Она сменила систему самоцензуры, известную как кодекс Хейса и регулирующую всё показываемое на экранах США с 1934 года. У любого фильма больше не существовало никаких препон для получения прокатного удостоверения. Вопрос оставался лишь в том, какой возрастной рейтинг он получит. Американская ассоциация кинопроизводителей никогда публично не объясняла, почему и за какие именно сцены фильмы получают свой рейтинг. Но несложно догадаться, что нарушения пунктов того самого кодекса Хейса, с поправкой на изменившийся климат в стране, влекли за собой повышение рейтинга. Его ядро осталось прежним: секс и насилие.

Не только хоррор, но и всё кино в целом подходило к иным стандартам отображения насилия в это время. В качестве фильмов, задавших новый канон допустимой жестокости, в мейнстриме обычно упоминается «Бонни и Клайд» (Bonnie and Clyde, 1967) с его шокирующей кровавой развязкой, и «Дикая банда» (Wild Bunch, 1969). Если фильм Артура Пенна вышел ещё в рамках действия Кодекса Хейса, то Сэма Пекинпы – уже после введения системы рейтингов. Вряд ли, поэтому, стоит говорить о том, что введение системы рейтингования спровоцировало разгул кровавого насилия на американских экранах начала 70-х годов. Введение рейтингования выглядит лишь формальным щелчком переключения тумблера. Это действие обозначило наступление эпохи, когда можно всё.

Интересно, что в первые годы получение высокого рейтинга стало желанным для жанрового фильма и даже, своего рода, иногда маркетинговой стратегией. Для хоррора важно было получить рейтинг как минимум R, что свидетельствовало о высоком уровне экранного насилия. Рекламные ролики особенно подчёркивали и выделяли возрастной рейтинг фильма. Это гарантировало для зрителя больше крови, больше секса, больше насилия и давало ему понять, что фильм соответствует новым реалиям. И дальше всех в обновлении жанра зашли, конечно, истории, которые стремились быть современными и немедленно узнаваемыми зрителем.

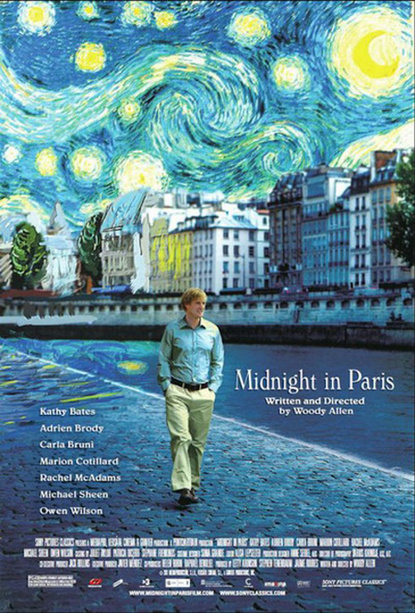

Постер фильма «Последний дом слева» (1972) – один из известных примеров фильмов 70-х годов, подчёркивающий «ужасность» своего содержания

Однако сразу после изменения правил начинают массово появляться фильмы, где насилие занимает совершенно иную роль. В них сцены насилия неотрывны от его истории. Их уже нельзя исключить из фильма как ограниченный рамками эпизод, удаление которого никак не скажется на восприятии сюжета. Одна из ключевых картин для всего хоррора второй половины XX века, «Ночь живых мертвецов» (Night of the Living Dead, 1968) Джорджа Ромеро, естественно, содержит элементы насилия как спектакля, но гораздо чаще оно уже неотделимо от самого повествования. В этом фильме очень заметны изменения самого американского общества в 60-е. Главный герой фильма – чернокожий мужчина (что ещё довольно необычно для того времени), а действие помещено в ничем не примечательную локацию – обычную американскую провинцию времён выхода фильма в свет. Единственное, что создавало некоторую преграду между зрителем и фильмом, было фантастическое допущение, что после смерти все люди встают и начинают преследовать живых, чтобы отведать их плоти. Но главной угрозой оказывались вовсе даже не живые мертвецы, а разногласия между людьми, которые скрываются в доме, где происходит действие фильма. В 70-х хоррор открыл для себя по сути новые территории, в которых ужас порождали самые обыкновенные люди и их поступки.

Не только герои, но и антигерои становятся распознаваемыми социальными типажами, поэтому конфликт фильма – это не противодействие человека сверхъестественным силам или существам, а одних людей другим. Отличие их в том, что они ментально, социально и мировоззренчески другие. Это новая и почти неизвестная до этих пор черта хоррора. Это ревизия жанра. В начале 70-х на территорию хоррора вторгся огромный массив тем, которые существовали в кино и раньше, но в других жанрах. Теперь же, дав в руки героям инструменты, поместив в их головы иррациональную неприязнь друг к другу и наделив первичными половыми признаками, хоррор начал осваивать новые территории с пугающей жестокостью.

Одним из самых типичных стал конфликт большого города и провинции. Жанровое и вообще в целом эксплуатационное кино ещё в 60-е, в основном, обращалось к провинциальному зрителю и рисовало город как обитель пороков и опасное место, а городские типажи несли угрозу, если появлялись вне города. Одним из самых распространённых сюжетов (уже упоминавшихся roughie) была история провинциальной девушки, мечты которой приводят её в большой город, но разбиваются о кошмарную реальность. Отсутствие традиционных связей с другими людьми тут показывается как вероятность немотивированного насилия со стороны любого, потеря средств к существованию ведёт к единственному оставшемуся заработку – торговле собственным телом, и это единственный выход из создавшейся ситуации. Даже в хоррорах Хершелла Гордона Льюиса заметна куда большая симпатия к жителям сельского юга, чем городским жителям Севера. Особенно это заметно по «Двум тысячам маньяков» (Two Thousand Maniacs, 1964), где жертвы выбраны не только потому, что они потомки северян времён Гражданской войны, но и потому, что это городские снобы, которые даже в последний момент перед казнью исправляют ошибки в произношении своих палачей. В начале 70-х годов эта тенденция все ещё хорошо заметна. Город постоянно продуцирует новшества, которые рассматриваются тихой, патриархальной провинцией как болезнь и угроза. Хиппи, байкеры, сатанисты – все актуальные для США типы того времени появляются в провинции, чтобы резать, убивать и насиловать. Если в самом известном представителе байкерского кино «Беспечном ездоке» (Easy Rider, 1969) они изображаются сочувственно, то в байкерском хорроре банда байкеров – это воплощённое зло, которое терроризирует глубинку, обычно южную. В «Дьяволицах на колёсах» (She-Devils on Wheels, 1968) женская банда байкерш действует во Флориде, в «Садистах Сатаны» (Satan's Sadists, 1969) – где-то в юго-западных штатах. К слову, последний фильм очень характерен в своей чрезмерности, наделяя байкеров и другими отрицательными знаками. Они не просто убийцы, грабители и насильники, они являются сатанопоклонниками и, вдобавок, обвешаны нацистской символикой.

После прогремевшего на всю Америку убийства актрисы Ширли Темпл бандой Мэнсона в 1969 году тема сатанизма вообще пережила очень резкий взлёт популярности в хорроре, который чувствовался до конца 70-х годов. «Я пью твою кровь» (I Drink Your Blood, 1970) – необыкновенно яркий пример фильма, концентрированно передавшего весь страх всего нового и опасного, что несёт молодёжь из города в глубинку. Этот фильм был явно инспирирован «Ночью живых мертвецов», но его предпосылки не содержат ничего фантастического в отличие от фильма Джорджа Ромеро. Его герои – банда сатанистов, которые путешествуют в своём микроавтобусе, нигде надолго не задерживаясь. Их средство передвижения очевидным образом отсылает к расписанным «хиппи-фургонам» (минивэны Фольксваген «Комби»), популярным в то время. Фильм начинается с ритуала верности сатане, во время которого участники банды замечают девушку, которую привёл из соседнего городка один из членов банды. Утром она появляется в городке избитая и, очевидно, изнасилованная, хотя последнее так нигде и не утверждается. Вскоре поломка фургона вынуждает банду остановится в том же населённом пункте. Сообразив, что жителей в нём почти не осталось, а в городке нет представителей закона, банда начинает обижать местных, среди которых, в основном, женщины и старики. Возмездие (по его мнению) осуществляет мальчик лет 10, который угощает всех членов банды пирожками с кровью бешеной собаки. После этого фильм сворачивает на дорожку, проторенную «Ночью живых мертвецов», концентрируясь на максимально откровенном показе эпидемии кровавых убийств в исполнении в прямом смысле бешеных (у Ромеро – живых мертвецов) людей.

Этот реакционный и консервативный по своему духу, но современный по содержанию тип хоррора к середине 70-х почти угас. Последние его всплески вроде «Лиза, Лиза» (Lisa, Lisa, 1974) рисуют агрессоров уже не как явно городское население, а как преступников, которые прячутся за городом. Антагонисты «Последнего дома слева» (Last House on the Left, 1972) – тоже банда преступников, но в этом чрезвычайно важном для всей декады фильме происходит ключевое изменение: теперь фильм обращается к чувствительности белого среднего класса, жителей города или предместий.

Этот дебютный фильм Уэса Крейвена чуть ли не первым переплавил все три элемента хоррора, – насилие, секс и современную действительность, – в одну узнаваемую и правдоподобную реальность. Он рассказывает историю двух девушек 16-17 лет, которые отправляются на рок-концерт в город, но при попытке купить марихуану перед концертом попадают в руки банды насильников и убийц, сбежавших из тюрьмы. Те вывозят их за город, где следует долгая серия эпизодов, в которых девушки подвергаются физическому насилию и психологическим унижениям, после чего их обеих убивают всего в нескольких сотнях метров от дома одной из них. Параллельно нам показывают эпизоды с родителями одной из них, которые сначала волнуются за свою дочь, а затем заявляют об исчезновении дочери в полицию. К вечеру члены банды, машина которых сломалась, просятся переночевать в доме родителей девочки. Вскоре родители узнают, что люди, остановившиеся у них дома, и есть убийцы её дочери, и решают взять возмездие в свои руки.

«Последний дом слева», дебютный фильм Уэса Крейвена – один из самых сложных в отношении цензуры и самых нелюбимых критиками фильмов 70-х годов. Зрительская реакция на «Последний дом слева» была одной из самых негативных за всю киноисторию 70-х: фильм расценивался как один из самых отвратительных фильмов декады, а Уэс Крейвен признавался впоследствии, что даже его знакомые боялись оставить его наедине со своими детьми. Но фильм, тем не менее, стал большим коммерческим хитом, и на протяжении 70-х годов в США прокатывались десятки лент, которые обыгрывали название «Последний дом слева» на разные лады. Его визуальная откровенность была, при этом, не настолько велика даже в сравнении с некоторыми другими фильмами тех же лет. Он был психологически достоверен, невероятно долго изматывал зрителя одним сплошным актом насилия в отношении двух героинь на протяжении получаса, чтобы затем возмущение и ненависть по отношению к мучителям вернулась зрителю в не менее жестокой развязке, где насильники уже становились жертвами. Но даже, пожалуй, не это сильнее всего било по зрителю. Постоянно показывая волнение взрослых на протяжении всего фильма, он, естественно, обращался к чувствам родителей. Взрослые герои фильма – это обеспеченный, белый средний класс, жители американской глубинки. Отождествляя себя с родителями, взрослый зритель сначала переживал страшную потерю вместе с ними, после чего его делали палачом убийц. Он дважды проигрывал в этой ситуации, и не удивительно, что именно зрители из среднего класса наиболее негативно восприняли этот фильм. Фильм показывал зыбкость безопасности одной из самых благополучных групп населения и то, с какой лёгкостью её может уничтожить Другой в широком смысле. И это фильму не могли простить. Подросткам же он в сырой и неприглядной форме хоррора с мизерным бюджетом показывал чуть ли не наихудший вариант развития событий, который мог случиться с ними. В этом смысле «Последний дом слева», как и многие другие хорроры, является фильмом консервативным, морально превентивным, помогая усваивать социальные нормы и поведенческие стереотипы. Он показывает опасные грани общества, с которыми может столкнуться каждый. Его роль сравнима с ролью инициации в традиционном обществе. И характерно, что «Последний дом слева» стал самым необходимым ритуалом допуска в более взрослые возрастные группы для целого поколения (по крайней мере, в некоторых местностях США, например, в штатах Новой Англии).

В 70-е хоррор всё больше начинает транслировать точку зрения среднего класса, живущего в городе или предместьях. Теперь уже провинция становится территорией ужаса, со всеми стереотипами, ассоциирующимися с ее населением: инбридинг и, как следствие, большое количество физических и умственных аномалий, жестокость, бесчуственность к страданию других и пр. И конфликт происходит тогда, когда уже городские выезжают за привычную территорию обитания и сталкиваются с местным населением. Этот конфликт обычно настолько сфокусирован, что в его пространстве не существует сил правопорядка, а если они есть, то их усилия совершенно бесплодны.

«Избавление» (Deliverance, 1972) Джона Бурмана одним из первых воспроизводит подобное столкновение. Фильм рассказывает о конфликте четырёх городских мужчин, сплавляющихся в каноэ во время отпуска по горной реке в Джорджии с местными, который перерастает для них в борьбу за выживание. Этот фильм куда более богат обертонами, чем последующие уже жанровые картины. Здесь очевидно, что насилие местного населения – своего рода отражение того, что делает с природной средой городская цивилизация, которую воплощают герои фильма. Он даже нередко интерепретируется в рамках почти сатиры на урбанистическую маскулинность, в основном, благодаря знаменитой сцене гомосексуального изнасилования. Но повествование «Избавления» ведётся от лица городских персонажей. Жанровое кино, конечно, опиралось в большей степени на гиперболизированные стереотипы. «Ритуалы» (Rituals, 1977) , фильм явно вдохновлённый «Избавлением», уже практически не содержит темы вины городского человека за то, что он сделал с природой. Последняя проблема концентрированно воплотится в 70-х в эко-хорроре, рассмотрение которого выходит далеко за рамки этого текста. Конфликт «Ритуалов» куда более локален и затиснут в жанровые рамки. Повторяя многие детали фильма Бурмена, он, тем не менее, куда ближе уже к циклу фильмов конца 70-х годов, когда героев одного за одним убивает преследователь. Его конфликт уже личный, а не социальный.

«Техасская резня бензопилой» (Texas Chainsaw Massacre, 1974) Тоуба Хупера – практически идеальный пример столкновения городского населения и жителей провинции в максимально стереотипной форме. История про то, как несколько молодых людей попадают на совершенно гротескную ферму маньяков и вырожденцев в южной глуши, уже просто эксплуатирует тему различий городского и сельского населения в гиперболизированной форме. Но его антигерои ещё сохраняют некоторые признаки социализации. По крайней мере, они живут в доме и имеют какие-то связи с внешним миром. Но все повседневные человеческие практики, вроде, например, семейного застолья, здесь показываются самым причудливым образом.

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой» (1974)

«У холмов есть глаза» (The Hills Have Eyes, 1977) Уэса Крейвена доводят тему до крайности. В этом фильме семья, путешествующая в трейлере из Огайо в Лос-Анджелес, теряется в пустынной, каменистой местности, где сталкивается с семьёй мутантов-людоедов, которую боятся даже местные. Происхождение последних находится практически в пространстве современного фольклора. Они почти мифологические чудовища, и только достаточно близкий к их персонажам метод повествования в некоторой степени их очеловечивает. Но мысль о том, что, выйдя за комфортные пределы города, житель может натолкнуться не на кровожадных инопланетян или гиперактивных порождений безумных учёных, а просто на местное население, в 70-е выражена очень ярко и нередко решается в пространстве ужасного.

В конфликте городского и сельского населения очень ярко проявляется различие мировоззрений на женскую сексуальность. Его своеобразным теглайном может выступать фраза, шутливо брошенная героиней в одном из классичесх хорроров 70-х, «Чёрном рождестве» (Black Christmas, 1974): «You can’t rape a townie» («Нельзя изнасиловать городскую девушку»). Открытая и явная сексуальность женщины пост-периода сексуальной революции в консервативной глубинке видится или как распущенность, которую следует наказать, или как сексуально доступное поведение. Для патриархального общества не свойственна мысль о том, что сама женщина решает, вступать ей в сексуальный контакт или нет, независимо от её поведения и стиля одежды. Эта свобода в провинции читается как то, что женщина сама «напрашивается» на сексуальный контакт.

«Соломенные псы» (Straw Dogs, 1971) Сэма Пекинпа начинаются со сцены приезда молодого математика в исполнении Дастина Хоффмана в родной городок его жены в Англии. В первом же эпизоде фильма камера подчёркивает, что жена героя не носит лифчик и показывает реакцию на это других мужчин. Конфликт фильма Пекинпы одновременно развивается в чисто социальной и одновременно в сексуальной сфере. Эта тема доходит уже до визуальной крайности в «Я плюю на ваши могилы» (I Spit on Your Graves, 1978), где городскую девушку, снявшую домик на берегу озера, чтобы спокойно работать летом, насилуют и избивают четверо мужчин. Многоэтапная и тяжёлая для просмотра, но чрезвычайно кинематографичная сцена изнасилования растянута почти на 30 минут.

Кадр из фильма «Я плюю на ваши могилы» (1978). В облике одного из героев-насильников юго принадлежность к сельскому югу тоже явно выражена в его одежде и даже инструменте, на котором он играет

Маркеры принадлежности героини к городской культуре очевидны. Она самостоятельна, активна, иначе одевается. Наконец, она приезжает одна. В этой последней черте очень характерны различия во взглядах, так как с точки зрения городского и более эмансипированного населения одиночество – выбор, который и вовсе не обозначает промискуитетных намерений. Но с точки зрения местных такое поведение «распущенных городских» – это приглашение. Фактически только это становится поводом насилия над ней. Собственно, сами социальные характеристики инаковости девушки в этой среде реализуются уже потом, когда она приходит в себя и решает отомстить. Ей удаётся увлечь насильников одного за одним в уединённые места под тем предлогом, что ей понравилось и она хочет ещё. В этой вере героев-мужчин заключается своеобразный стереотип их мышления, реализованный в фильме. «Я плюю на ваши могилы» не только стал одним из ранних фильмов, где зритель хоррора вынуждено ассоциировал себя с девушкой, над которой совершают насилие, но и также вынужден был если не оправдать, то понять её не менее жестокую месть. Так как мужчины статистически чаще и больше смотрят хоррор, то большая часть зрительского зала ассоциировала себя не со своим полом. Их практиески насильственно втискивали в шкуру не насильника, а жертвы.

Вообще, сексуальный подтекст хоррора 70-х становится куда более социальным по своей сути. Освобождение женщины и её тела в хорроре совпало с сексуальной революцией и второй волной феминизма, но запечатлелось довольно парадоксальным образом. Хоррор этого времени превращает женщину в тело. Героиня нивелируется до физического объекта. Чаще всего это асболютно бесправное существо и даже не герой. Например, в уже упоминавшемся жанре roughie одним из распространённых сюжетов был рассказ о девушке из провинции, приезжающей в большой город, где она быстро попадает в круг торговцев людьми и вынуждена заниматься проституцией, чтобы свести концы с концами, а часто и вовсе является жертвой сексуального насилия, которое настигает её совершенно произвольно. Фактически, roughie в какой-то мере воспроизводил один из распространённых топосов эксплуатационного кино. Тема roughie получила продолжение в фильмах поджанра «женщины в клетках» (Women in Prison или WIP) и фильмов, эксплуатирующих тему нацизма (Nazisploitation). Они рассказывали о разного рода концентрационных лагерях или просто тюрьмах и содержали обязательный набор из надзирателей-насильников, начальника тюрьмы с садистскими наклонностями и восстание в тюрьме. WIP несомненно важен для истории хоррора, но отличительной особенностью таких фильмов было отдаление места или времени действия фильма от зрителя. Действие фильмов происходило в экзотических странах с тоталитарным режимом, во время Второй Мировой войны и пр.

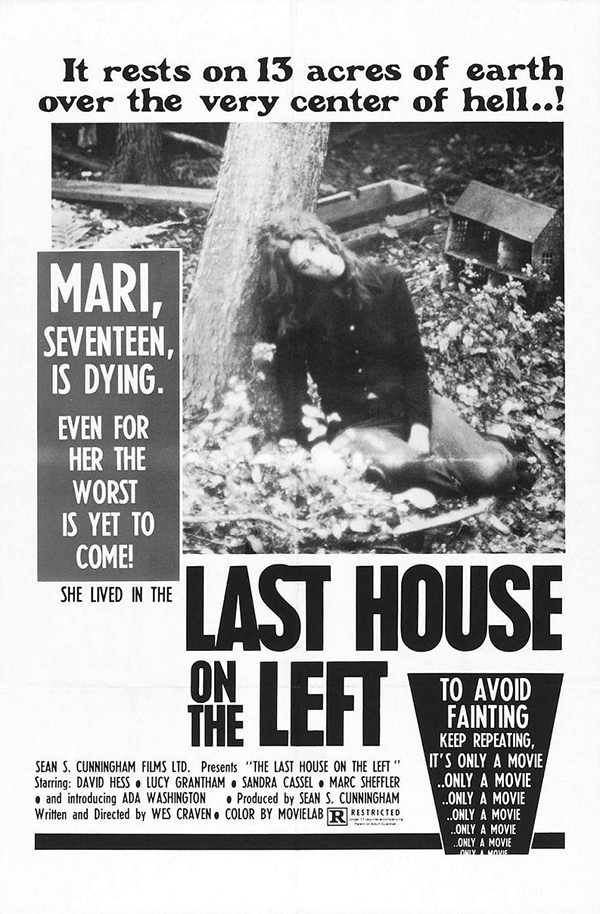

Постер одного из самых известных фильмов Nazisploitation «Ильза – волчица СС» (1974)

Консервативное общество и кино эпохи кодекса Хейса (1934-1968) относилось к женщине показательно уважительно, но расценивало как несамостоятельный объект и ни в коем случае не давало ей попасть из рук героя в руки монстра. Её мучения и пытка в новом кино были действительно в своём роде первым этапом эмансипации. По крайней мере, они показывали, что у женщины не было того «хозяина», который бы не дал её раздеть, унизить, изнасиловать или убить, и она появлялась в фильме, наконец, действительно как женщина, воплощённая в женском теле. Эти героини были выброшены в мир, они были беззащитны, над ними не довлела патриархальная система, защищающая их, но, в то же время, не дающая снять с них условную паранджу. Даже сами актрисы, снимавшиеся в WIP-фильмах, могли иногда расценивать происходящее в фильме не как унижение со стороны насильственного общества мужчин, а как дерзкий вызов традиционной морали. Кроме того, в WIP-фильмах женщины впервые начинают отвечать. Они устраивают бунты в тюрьмах, организуют побеги и, в конце концов, начинают побеждать репрессирующие их силы, часто изображаемые как тоталитарные системы, и мужчину как олицетворение этой системы. Жанр Rape and Revenge («изнасилование и месть»), классическим образцом которого является «Я плюю на ваши могилы», уже в самом своём названии подчёркивает и насилие над женщиной, и её последующую месть. Женщины начинают давать сдачи. В конце 70-х годов формула слэшера (см. ниже) высечет в граните троп «финальная девушка». Именно девушка выживает в конце любой истории про серийного убийцу. Именно она нанесёт ему смертельный удар.

Наверное, финальным троеточием этой темы стали фильмы, где женщина не мстит не её конкретным насильнкам, а мужчинам вообще. В «Помешанной» (Demented, 1980) эта тема значительно завуалированна тем, что эта месть, во-первых, подаётся только как последствия её умственного помешательства, а во-вторых – как всё-таки месть её конкретным насильникам, пусть последнее остаётся только в её воображении. А вот «Мисс 45 калибр» (Ms. 45, 1981) Абеля Феррары выразил эту идею максимально объёмно и ясно. Изнасилованная в подворотне ещё на начальных титрах, женщина возвращается к себе, где её пытается изнасиловать уже вор, орудующий у неё дома. Сопротивляясь, она убивает мужчину, после чего начинает уничтожать мужчин, проявляющих к ней интерес, как ненавистных ей паразитов. Места действия последних фильмов – город или предместья, что отражало тенденцию конца 70-х захода хоррора на современную урбанистическую территорию.

В конце 70-х хоррор наконец-то переезжает в большой город. Такие фильмы, как «Маньяк» (Maniac, 1980), «Убийства электродрелью» (Driller Killer, 1979), «Один в темноте» (Alone in the Dark, 1982), «Когда звонит незнакомец» (When a Stranger Calls, 1979) предлагают в качестве места действия фильма урбанистическую среду, а повествование ведётся от лица серийного убийцы. С одной стороны, подобный жанр имеет давнюю историю. Историям про серийных убийц от лица самого исполнителя злодеяний посвящалось довольно много фильмов и до этого (в Европе – особенно, начиная уже с классического «М» (M, 1931) Фритца Ланга). Немецкие «крими» фильмы достаточно часто рассказывают истории про убийц; итальянский «Вампир» (1959) рассказывал про убийцу женщин на фоне городоского пейзажа. Наконец, британские «Хватка душителя» (Grip of a Strangler, 1959) и особенно «Подглядывающий» (Peeping Tom, 1960) Майкла Пауэлла предлагали тот же тип повествования – погружение в психологию серийного убийцы. Собственно, в США тоже существовали далёкие предшественники подобных фильмов. Например, «Жилец» (Lodger, 1946) Джона Брэма, «Тень сомнения» (Shadow of a Doubt, 1943) Хичкока или «Человек-Леопард» (Leopard Man, 1943) Жака Турнера. Естественно, кино сформировало традиционные черты психологии подобных персонажей. В 70-е они превратились в клише, хотя, по большому счёту, заимствовались из типичных, расхожих представлений о серийных убийцах и, в то же время, отвечали вполне конкретным их типам. Сексуальные расстройства, детские травмы и инцестуальные мотивы очень часто присутствуют в качестве ключевых черт в портретах кинопсихопатов.

С начала 70-х наблюдается увеличение количества американских фильмов, которые посвящены серийным убийцам. Разумеется, этому предшествовал больший чем прежде интерес к этому феномену со стороны публики и несколько громких случаев, которые освещались в 60-70-е на всю страну, «героями» которых стали Зодиак, Джон Гейси, Тед Банди. Вся страна знала, что главный мотив убийств – сексуальный. В 1972 году ФБР начало психологическое профилирование преступников с акцентом на серийных убийцах.

Уже в первой половине 70-х появились фильмы, в которых детальное историописание похождений психопата сочеталось с попытками составления его реалистичного портрета. Одна из ранних экранизаций истории жизни одного из знаменитых серийников США Эда Гейна «Помешанный» (Deranged, 1974) была более удачной, «Scream bloody murder» (1973) был более кэмповым стилистически. Но оба этих фильма развивались на фоне провинциальной, одноэтажной Америки. С переездом в мегаполис подобные фильмы приобретают другие черты. Особенно это видно по «Маньяку» (Maniac, 1980) Уильяма Лустига, в котором город – это отражение психологического, внутреннего ландшафта искалеченной психики героя. «Маньяк» гиперреалистичен и крайне натуралистичен. В своём роде это инверсия «Таксиста» (Taxi Driver, 1976), где город экспрессивно обрисовывался как нездоровое, давящее пространство, в котором существует благородный герой с пост-вьетнамским синдромом. «Маньяк» – один из самых демифологизированных хорроров своего времени, предлагающий зрителю один из самых неудобных вариантов ассоциации себя с героем.

Мегаполис – это странное, причудливое, больное место в подобных фильмах. «Один в темноте», рассказывая о целой группе людей, сбежавших из психиатрической клиники, (среди которых – убийца) показывает город как скопление сумасшедших в не меньшей степени, чем его ненормальные герои. Городское пространство становится последним объектом ревизии хоррора 70-х, пожалуй, самым обнажающим и откровенным. Впоследствии, в 80-х, город станет, может быть, не столько менее опасным, сколько более мифологизированным пространством. Городской хоррор 80-х куда активнее обращается к городской мифологии («Каннибалы в подземельях», «Аллигаторы в канализации», «Огромные крысы в метро» и пр.), но вышеописанный тип фильма выживет и повлияет на сходные фильмы в США и Европе. Австрийский «Страх» (Angst, 1983) или американский «Генри: портрет серийного убийцы» (1986) и даже немецкий «Шрамм» (1989) вполне наследуют это течение. Больше того, эта форма оказалась современной и приемлемой почти в чистом виде уже в хоррорах нового тысячелетия.

Новая мифология хоррора

25 октября 1978 года, за неделю до Дня всех святых, в США выходит малобюджетный фильм Джона Карпентера «Хэллоуин» (Halloween, 1978). Он рассказывает о резне, которую устраивает в своём родном городке Хэддонфилде (штат Иллинойс) в ночь Хэллоуина беглец из психиатрической клиники по имени Майкл Майерз. Фильм имел неимоверный успех и до сих пор является одним из самых прибыльных за всю историю американского кино из соотношения затраченных и вырученных средств. «Хэллоуин» – последний широко известный классический хоррор американского кино 70-х, построенный в рамках ужаса обыденности, и одновремнно родоначальник целого жанра под названием «слэшер» (Slasher, от глагола to slash – резать, рубить). Этот фильм фактически закрывает собой эпоху ревизионизма в американском хорроре 60-70-х годов, являясь первым фильмом новой мифологии жанра.

Существуют значительные расхождении в определении слэшера как такового. Стоит сказать, что ниже рассматривается не столько расхожее определение слэшера, сколько «цикл фильмов про преследователей» (Stalker Cycle) по определению Веры Дики. «Хэллоуин» в этом ряду располагается как фильм, предложивший форумулу, которая наиболее часто копировалась впоследствии.

«Хэллоуин» хочется назвать очень укоренёным в традиции фильмом, почти постмодернистским творением. Аллюзии к кинотрадициям распространялись даже на выбор актёров: исполнившая главную роль Джейми Ли Кёртис была дочерью Джанет Ли – главной героини хичкоковского «Психо». Но сам фильм впитал уже новые реалии хоррора. «Хэллоуин» – это современная история: его социальные типажи правдоподобны, он отражает точку зрения среднего белого класса, благополучного жителя пространства субурбанного типа. Он включил в себя акт насилия в качестве драматургического приёма, хотя его кровавость стала значительно меньше по сравнению с более разнузданными образцами 70-х. «Хэллоуин» – почти бескровный фильм, опирающийся скорее на саспенс, чем на акт кровавого насилия. «Хэллоуин», собственно, вернул во многом хоррор на своё место. Это опять страшная история, разворачивающаяся в архаичной, мифологической реальности и имеющая характер инициации.

Слэшер по формуле «Хэллоуина» имеет следующие характеристики. Повествование фильма ведётся от лица подростка или группы подростков. Место действия – маленький городок субурбанного типа, суденческий кампус, но чаще – достаточно ограниченное пространство вне города: летний лагерь, лес, берег озера, даже поезд, где эти подростки оказываются вне привычной среды. Сюжету до настоящего времени предстоит введение фильма, где показывается событие, представляющее убийцу фильма (как в «Хэллоуине») или показывающее некоторые коллективные действия группы молодых людей, которые приводят к появлению убийцы в настоящем. Очень характерные примеры можно увидеть в «Сожжении» (The Burning, 1981) и «Пятница, 13-е» (Friday the 13th, 1980). Обычно они травмируют и часто уродуют будущего убийцу, поэтому его последовательные убийства подростков в основном действии фильма вызваны чувством мести, но не конкретным лицам, а той же возрастной или социальной группе. Как правило, история, показанная нам в начале фильма, затем повторяется уже в основном теле фильма в качестве легенды, которую рассказывает один из персонажей. Иногда такая затактовая история подменяется таким рассказом, как в «Безумце» (Madman, 1982). Таким образом, зрители и герои ставятся в одинаковые условия. Маньяк последовательно убивает подростков, причём первыми жертвами обычно становятся самые сексуально активные из них (они раньше других уединялсь в укромных местах), что часто интерпретировали впоследствии как консервативную черту слэшера. В конце концов, маньяк остаётся один на один с последним героем. Это всегда девушка, обычно сексуально пассивная на протяжении фильма, которая убивает маньяка или спасается от него. Троп слэшера «финальная девушка» стал со временем одним из самых распознаваемых в жанре и почти без изменений присутствует в каждом из них. Это своего рода возвращение к классической теме хоррора «Дева и монстр», только теперь она развивается в эмансипированном обществе, в котором её роль почти всегда была пассивной. Теперь она сама становится убийцей, а финальное убийство маньяка выглядит гендерной инверсией, если вспомнить, что сам акт убийства женщины при психоаналитическом анализе хоррора обычно интерепретируется как половой акт.

Появление слэшера часто связывают с итальянскими джалло – фильмами, которые действительно имеют много сходного со слэшерами. В обоих случаях речь идёт о серии изощрённых убийств, детализированно показываемых на экране. Но если итальянские хорроры тяготели к субъективизму, смешиванию реального и воображаемого, и всегда содержали детективную составляющую, то слэшер лишён всех этих черт. В слэшере, за редкими исключениями, всегда известно, кто совершает убийства (в принципе, вся конструкция слэшера базируется на этом знании, в отличие от джалло). Начало слэшера показывает предысторию убийцы, представленные в виде, характерном для городской легенды. Именно городской фольклор стал фундаментом новой мифологии хоррора в конце 70-х, и слэшер стал его пророком.

Изучать городской фольклор и принципы его функционирования начинают в начале 80-х годов, прежде всего – в США, где фольклористы имели в своем распоряжении огромный массив легендарных историй и городских мифов. Эта разновидность фольклора может быть понята из общих принципов функционирования любого другого массива фольклорного знания, но с некоторыми значительными отличиями. Городской фольклор не образует общую систему, которая даёт мифологическое представление об окружающем мире. Но его функции могут быть сведены к общим функциям мифологического нарратива. Он отражает взгляды, как правило, городского населения и описывает современную жизнь, постоянно приспосабливаясь к смене атмофсеры в обществе и его реалий. Типичная городская легенда – это, как правило, история, которая рассказывается как реально произошедший случай. Многие городские легенды не происходят, собственно, в городе. Скорее, они используют культурную и техногенную среду современной западной цивилизации.

В свой классический период, то есть, начиная с конца 70-х, слэшер редко опирается на конкретные и распознаваемые городские легенды. Однако в в фильмах начала 70-х ясно видны элементы городского фольклора. Например, легенда «Няня и человек на втором этаже» отчасти используется в «Страхе» (Fright, 1971) и «Не вешай трубку» (Don’t Hang up, 1974). Вариации целого набора городских и студенческих легенд присутствуют в «Чёрном Рождестве» – одном из самых ярких предшественников слэшера, построенном на основе городского фольклора. Первым фильмом, прямо экранизировавшим конкретную городскую легенду, стал «Когда звонит незнакомец» (When a Stranger Calls, 1979). Первые 25 минут фильма – это экранизация легенды «Няня и человек на втором этаже», известной уже с 60-х годов, когда оставленная присмотреть за детьми, которые спят на втором этаже дома, няня получает звонки от неизвестного, который постоянно задаёт ей один и тот же вопрос: «Ты проверила, всё ли в порядке с детьми?». Испуганная, она звонит в полицию, где ей советуют разговорить звонившего, в то время как полиция попытается проследить звонок. Когда это удаётся, ей звонит полицейский, который говорит, что звонят ей со второй линии в доме. Далее вариантов легенды существует несколько, но всегда дети оказываются уже мертвы. «Когда звонит незнакомец» делает из этой истории вступление фильма. Уникальность этого фильма в том, что он два раза меняет точку зрения, с которой ведётся повествование. Он наглядно показывает яркие отличия хоррорра, основывающегося на мифологической реальности (вступление и конец фильма) и реалистического урбанистического хорррора, который изучает внутренний мир психопата (средняя часть фильма). Этот фильм содержит одну из самых, наверное, откровенных сцен урбанистических хорроров, когда убийца в средней части фильма смотрит на себя в зеркало и не выносит в конце концов свой взгляд. Фактически, это квинтэссенция ревизионитского хоррора. Это именно та ситуация, в которой зритель смотрит это кино.

Кадр из фильма «Когда звонит незнакомец» (1979). Герой фильма полностью лишён демонических и почти мистических черт, с которыми обычно ассоцируется антагонист хоррора

Его реальность нисколько не отличается от экранной. Финал средней части, когда убийца, скрывающийся от частного детектива, постоянно повторяет, как мантру, одни и те же слова «Меня никто не может видеть, меня никто не может слышать, никто не может коснуться, я не нахожусь здесь, я не существую, я не был рождён», а камера постепенно отъезжает и лицо убийцы уходит в тень, – точка превращения человека в мифологического монстра, превращение субъекта повествования в его объект.

Последнее – общая характеристика главного антагониста в слэшере. Он становится убйцей в тени, хотя нам и известным. Очень характерной чертой слэшера подобного типа становится маска на убийце, скрывающая его лицо. Так как слэшеры не являются детективами и не скрывают идентичность убийцы, присутствие маски не может быть объяснено практическими причинами. В некоторых случаях роль маски объясняется тем, что она скрывает чрезвычайно изуродованное лицо маньяка, но её функция для зрителя очевидно в том, чтобы деперсонифицировать убийцу, превратив его из конкретного человека в полумифическую фигуру, бугимэна. Он становится мета-фигурой и его, как и классического монстра в хорроре, становится уже невозможно убить, так как его символическая роль не может быть уничтожена, как это можно сделать с конкретным человеком. То есть, слэшер не столько ориентировался на конкретные образцы городского фольклора, сколько сам создавал подобную ему среду.

Хоррор не мог опираться на традиционный фольклор в том виде, как он есть; богоборческие мифы романтизма для него тоже были устаревшими и не соответствовали вызовам общества. После почти 20 лет ревизии хоррора слэшер впитал все новые признаки жанра, но важнее было то, что он дал ему новую мифологическую основу. Возможно, именно в его строении по фольклорным формулам и заключался огромный коммерческий успех слэшера. Это было перелицевание архаичных форм в новые одежды. Возможно, именно та самая мифологизация антагониста, которая снова представила его в качестве не человека, а метафизического зла, которое невозможно уничтожить, породила коммерциализацию слэшера и обусловила превращение многих из них в успешные франшизы.

Естественно, сам жанр неизбежно должен был прийти к фантастическим историям. Его формула изначально подразумевала это. Убийца в слэшере со временем становится фигурой сверхъестественной. Поэтому появление фигуры Фредди Крюгера («Кошмар на улице Вязов»), убивающего подростков в их снах, совершенно закономерно. Этот слэшер тоже впитал характерные для жанра тропы, например, коллективную ответственность за содеянное, но он явно вышел за границы реального и правдоподобного. Можно сказать, что оформление слэшера закончилось. Впрочем, сама формула воспроизводилась и после этого.

В 90-е формула слэшера стала основой для очевидно постмодернистских произведений. Их герои уже знали, что существует в мифологическом пространстве слэшера, и знали его правила («Крик» (1996)) или же фильм совершенно осознанно использовал пространство городской легенды в качестве основного сюжетного блока («Кэндимен» (1992), «Городская легенда» (1998)). Осознание жанром самого себя и своих правил свидетельствовало о том, что следующее поколение в хорроре будет ломать эту мифологию через колено. Ревизия этого уже закостеневшего, морально устаревшего свода формул и произойдёт в хорроре нового тысячелетия, и одну из самых брутальных таких операций проведёт тот тип фильма, который в начале 2006 года Дэвид Эдельстейн назовёт «пыточным порно».

Литература:

Clover C.J. Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film. — Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992

Dika, Vera Games of Terror. Halloween, Friday the 13th, and the Films of Stalker Cycle. – Cranbury, N.J.: Fairleigh Dickinson University Press, 1990

Hogan D.J. Dark Romance: Sexuality in Horror Films. — Jefferson, North Carolina and London: McFarland & Company, 1986

Koven, Mikel J. The Terror Tale: Urban Legends and the Slasher Film //Scope : an Online Journal of Film Studies (www.nottingham.ac.uk/scope/documents/2003/may-2003/koven.pdf)

Newman, Kim Nightmare movies. Horror on Screen since the 1960s. – Bloomsbury, 2011

Rodje K. Images of Blood in American Cinema:the Tingler to Wild Bunch. — Farnham, UK: Asgate, 2015

Schaefer, Eric “Bold! Daring! Shocking! True!” A History of Exploitation Films, 1919-1959. – Durham; London: Duke University Press, 1999

Schneider, Steven Jay The Legacy of Last House on the Left // Horror at the Drive-In. Essays ion Popular Americana. – Jefferson, N.C.; London: McFarland & Company, 2003. - pp. 79-97

Style and Form in the Hollywood Slasher Film / ed. by Wickham Clayton. – Palgrave Macmillan, 2015

Wood, Robin Hollywood from Viatnam to Reagan… and Beyond. – N.Y.: Columbia University Press, 2003

***

Сергей Ксаверов – родился в семье и вырос вопреки общественному мнению. В финале 14-го подряд фильма про Годзиллу изменился навсегда. Проходил стажировку в лучших подпольных кинотеатрах мира. Имеет знаки отличия, но не показывает. После долгой и продолжительной синефагии впал в кому, откуда вещает телепатически.