Николас Де Сталь. Композиции 1940—1956 годов

NB! Текст публикуется с учетом орфографии автора

Улица Кожю (1949)

«Кожю, Кожю, ты рай для miserable», – поет художник на мансарде. Она взметнулась на высоту птичьего полета, и он поет, как птица. Акцент выдает в нем чужестранца. Забавно, как язык из пасти, вываливается он из окна, чтобы глянуть на улицу.

Разбитое зеркало неба осколками легло на крыши домов и тоннели улиц. Они, – плоскости с равными краями, – подобны языческому каменному лезвию. В них – боль закланий и серость вечности, и сумрак страха. Они толпятся и хрустят, как цветные стекляшки в калейдоскопе, складываясь в причудливые фигуры.

Осколки мира моего, осколки детства и боль сиротства! Витраж из скорбей и бдений, пронизанный сверкающим глиссандо. Туман стекла и свинцовые переборки, на которых играла мистерия цвета. И разноцветные слезы на кромке губ моих сестер – стекали, унося мольбу о заступничестве. Теснящаяся толпа холодных красок, движенье их вдруг исторгает желтый посверк нимба.

Разбитую форму не собрать; никто не знает, чем великим целым были локальные цветные плоскости, стремящиеся к единству. Но заменить утилитарный смысл встречи линейно-красочным сопоставлением – вот интерес художника. И жизнь умножилась, и каждый элемент обрел значимость в этом царстве выявления. Тесный спаянный мир снова родился под одинокой звездой.

Еще удобно смотреть на плоскость улиц как на архитектурный план, ибо это чистая неподвижная ортогональ Жаннере или Озанфана.

Но милей художнику его старинные друзья – Курбе, Шарден, Монтичелли и Делонэ.

Композиция (1951)

Ниспадают и льются звуком ноты. Нотный стан. Стынет музыка. Скачут размеренные доли – целая доля висит как колечко; она просвечивает, в ней нет мембраны цвета. По одним мелодия скользнет и отразится теплым и холодным тоном, другие густеют в бархатном тремоло и поглощают цвет, уводя его к золотой радости и еще туда глубже, где вспыхивает контраст белого в царстве теней. Угадывается иероглиф ключей басового и скрипичного и ломкие знаки аллитерации, а затем – четверти, половинки, триольки, форшлаги, как они томятся на клавиатуре, завораживают, охорашиваются, готовятся, – и вот мелодия и протяженность звука слилась в аккорд, и раздается стон гармонии, шершавый вопль рождения. Возникает фортиссимо всего оркестра, тутти – ах, какой бархат виолончели и батист альта. Мучительная, пропадающая тональность и блуждающая скрытая последняя нота из Апокалипсиса.

Чудесный золотой сонм откровений с фиолетовыми крылышками; зеленый луг и рожок; прохлада белья и прикосновенье губ матери; пение под рояль. И полутона – серая вуаль с проблесками перламутра – из них к заутренней рождалось ощущение цветности мира.

Какой пульс познания, какое движение зрачка внутрь! Музыка воплощается в цвет, и он вжимается в землю стократной силою. Выступивший силуэт тайны земной коры, татуировка соками земли распростертого тела, плащаница, одухотворенная ликом цвета, излившегося пигмента магмы. Слои теплые и холодные ее – от синих и фиолетовых в подкладке до охристых и стронциановых на грани. Искусное малярство – ведь оно дает убедительность! Основательность материала доставляет наслаждение духу. Плоскости абсорбируют проступающую красоту и загадочной кисеей покрывают значенье цветовых глубин. Флейц или мастихин налагает укрывную массу, оставляя свой знак движенья.

Маятниковое движение цветосоставных прямоугольников, векторная динамика экватора.

Заполненные алмазами, разверзнувшиеся колодцы со сгущающейся тайной мрака.

Черные молчаливые маски сбиров на карнавале красок. Их поступь тяжела и законопослушна.

Еще в памяти огни рождественской елки сквозь щели ставней, пульсирующий блеск драгоценностей изнутри, их прекрасные отраженья.

«Крыши Парижа» (1950)

С чердачной светелки виден Париж, серый Париж с мощеными улочками под ветром Бретани, многогранный контакт вещей. Глаз из данности выделяет изобретательность и флажками и огнями расцвечивает этот праздник.

Взаимодействие предметов вспыхивает феерической линией. Затменное холодное солнце бледно отразилось на плоскостях дальних домов. Они нежно-розовые, пепельные, серо-палевые. Морщины глиптики на мраморе объемов – следы мастихина в пастозном слое краски. Ближе взору – свето-поглощающие плоскости, светотеневой трепет улиц. Большой черный объем обведен красным прерывистым контуром, словно бьется чье-то большое темное сердце в путах артерий и весь город пульсирует в его ритме. И подголоски краски, каприз исполнения – застывшая случайность жеста, нежность встречи.

Однообразное упорство аббревиатур и прямоугольная рифма строчек, графическая схожесть элементов и разнообразие их первичного смысла.

Горизонт остается низким, голландским, а предметы сплющиваются в своеобразном сфуматто. «Это глаз Бога видит через тебя мир», – говорит Серж Поляков.

Андрей Ланской привел в мастерскую Жоржа Брака. Он высказался: «Искусство выше любви. Чище и мощнее. Оно такое у де Стайля».

«Композиция»

Между душой и миром стоит древняя, как мир, напоенная жаром стена из рваного камня. Это знак человеческого одиночества. Сквозь пролежни камней струится весть о богатстве внешнего мира. Но швы их – лишь царапины истершихся пальцев на челе вечности. Потусторонность загадочна.

Мозаика плоскостей светоносна, радиация цвета пресекается разделительными канавками.

Краски оставляют диагональный след окольного пути влево вверх. На поверхности камней – улыбчивое изображение души, через которую проплывают горячие облака. Пурпурной мантией и розовым пеплом окаймлены два серо-синих объема — оазис прохлады. Осязательность краски, в которую добавлен песок, подобна поверхности варварских скульптур, денудированных временем.

В правом верхнем углу — кроваво-красный эпизод, сочащийся срез души.

Сердце обнажено; не для жизненных бурь открыто оно, почему к нему приходит одни страдания! Боже, дай силу в искусстве, дабы утешить скорбь мира!

Благоразумие, чувство взвешенности нейтральных серых и фиолетового гармонизуют страсть и мерят холст высоким благородством.

«Натюрморт с бутылкой» (1952)

Композиции знаков и значений растворились в предметном мире. Сотворено густо и смугло устойчивое подобие новых внешностей. Пылающее алым цветом поднебесье обрушилось и утрамбовало гудроновую землю.

На ней возникло три предмета – яблоко, груша и бутылка. Они непрозрачны, они необъемны – они рельефны. Их силуэтная характеристика содержит представление о вещах, реально существующих, сохраняет синтез предметов, изображаемых в веках.

Натеки красного цвета, как молнии, проникли в землю дождем черного.

Они одиноки и наполнены собственной противоустойчивой миру силой. Подобно атлантам несут они на своих плечах тяжесть неба. Они таинственны и примитивны, как дольмены на стоянках перволюдей. Они застыли, как знаки мандалы в текучем равновесии Вселенной.

В бутылке – застывшесть движения, выхваченного вспышкой; наклон потрепанного паруса. Фрукты, как оброненные символы неба, покачиваются на земле.

Они разобщены, как все предметы и люди мира; они затеряны и крошечны, их связывает мучительная любовь и стремление к единству. Какой открытый могучий, наивно-дикарский взгляд на вещи! Какое изысканное воплощение! Какая восхитительная коронация красного!

«Хоккеист» (1952)

«Футболисты»

А вот и представленье! Жесты хоккеистов и футболистов наполнены силой сближенья. Накал столкновения спрессовал фигуры в живописное ядро. Небо и земля поменялись местами. Красный цвет стал ареной. Борцы возвысились до небожителей. Драматический эффект встречи передан в самовыразительных обломах формы. Трагедию борьбы и радость победы несет в себе суггестия черного, темно-фиолетового, красного и белого цветов.

Прием наслоения краски как нельзя более употребим в изображеньи толпы и сочетает в слоистой глубине время и пространство.

«Память о Беше» (1952)

Мир представляет людей, и совершенный смысл их определил Господь. Константы их неразрушимы, их образ и подобие Божие извечны. Метафора их – создание художника из живой материи Вселенной, глины Эдема.

Фигуры джаз-банда статичные. Монументальные вертикали существуют в собственной ауре, где и происходит скрытое действие. Они напоены живописным и психологическим содержанием. Внешность их определена ритмами инструментов, конечностей, одеждой и т. п. Горизонтальное уравновешивающее движение создают пюпитры, ударные. Движение плоскостей какофонично. Бесцельная песнь, льющаяся импровизация, суесловие мотива.

Группа музыкантов рождена из звезд пространства – голубых, красных, желтых и черных. Последние осели внизу картины, придав ей устойчивость. Изумительна гармония их стократных оттенков. Тональность картины определяет красный. Его всплескам отводится роль первой кулисы.

Как архитектор был когда-то столяром, так и художник именовался маляром и богомазом. Исполнена вещь малярским приемом, краска наложена флейцем и шпателем. А иконы не пишут с живых людей, не правда ли?

«Лаванду» (1952)

Цвет декоративен, одноног и в канонических фракциях принадлежит плоскости. Фигуры и предметы этой марины становятся рельефами формообразующей силы цвета. Локальный, лишенный понятийности в фону, он приобретает сложность и бремя характеристик на вещах и символах и вдыхает жизнь в животе — людей, землю. Он сулит взаимоотношения, тяжесть земная в лепке варварских форм. Несмотря на массу и вещественность (такое свойство грубой силы), объемы скульптурно вылепить нельзя, как нельзя порой осуществить театральные декорации живописного эскиза.

Свет, исходящий из высокого тона (белого, розового, зеленоватого) одухотворен, интимен – на нем молитва заходящего солнца. Действие это достигнуто откровенным приемом контраста.

«Желтые груши» (1953)

Черный локальный фон. На нем отчетливо читаются грани объемов, тонущих в срезовой поверхности. Роскошь цвета отвержена, она изгнана и заменена полупрозрачной гризайлью. Предметы значительны и высокородны. Проявится ли благородство в отрепьях нищеты?

Порыв стужи согнул спину желтого цитруса и отогнан в пространстве от своей области; другой неведомый розовый плод заполнил прорыв в небо. Разнонаправленные мазки в письме его, как оснастка старой водокачки; он заслонил собой круглый нейтрального цвета померанец.

Художник выразил неустойчивое равновесие мира. Попытка воплотить несовершенство (жизнь) совершенством самопожертвования.

Предметы выполнены, как будто патина времени преобразила первую внешность предмета страданием и, дав ему отстояние веков, сделала вещь загадочной.

«Пейзаж» (1953)

Ржавая степь под горячим душистым небом; проплешины выгоревшей полыни; одинокий бархан; восходящие токи земли. Состояние безмятежности. Ясное созерцательное пространство и взвешенное время. Неподвижен, когда отверзаются очи, и он преисполняется сверхчеловеческим содержанием, вкладывая душу в мазок. Каждый живописный факт желает стать природной данностью.

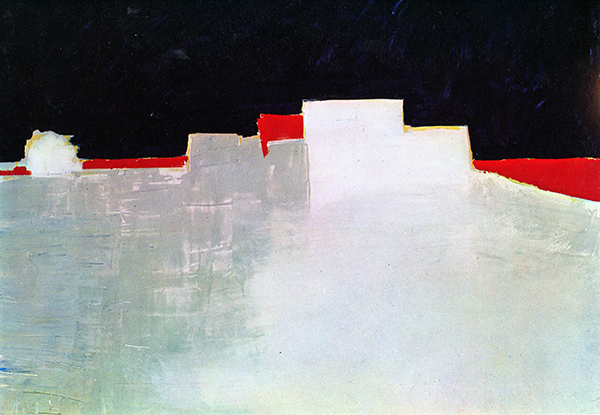

«Агриженто» (1954)

Прекрасное Agrigento – уравновешенность духа, спокойствие души. Творческая экзальтация подчинена живописи, строгого стиля. Необычайная ясность выражения.

Ощущение бескрайности, бездонности мира. Неужели и впрямь Бог заглядывает через плечо художника?

Аскетична и самодостаточна изобразительность – воздействие контраста черного и белого, напряжение на стыке двух пучин неба и земли. Введение красного вызвано многоголосием объемов. Пластическое чувство подсказывает в противоположный сложный холодный серый, варьируемый по массе. Психофизиологические качества цвета направлены на решение чисто живописных задач, и толковать их метафизически не стоит.

«Лежащяя обнаженная»

Кроваво-красная пустыня неба сплющивает синее, вздрагивающее в конвульсиях женское тело, хочет распластать его в черту горизонта – границу бездыханных пустынь неба и земли. Останется лишь пустота, дрожащая музыкой воплощений.

Апогей трагедии, выраженный так просто и наивно посредством жеста и противоборства цвета. Скупо и величественно богомаз противопоставляет их – красный и синий, сгусток черных волос и белый растек простыни. Создан величественный ошеломляющий мир. Небо и земля пережили свою смерть, лишь человеческая фигура бьется над последней загадкой. Страдание ее возвышенно, как возвышена и ужасна смерть, красота приоткрывает царство ужаса. Быть может, это рождение в небытии? Попытка приподняться, откликнуться мольбой на чей-то зов? Но бессильно подкашиваются колени, никнет голова, прогиб локтей сдвинул фигуру по горизонтали к левому краю картины. Путь отрезан. Корчи синего тела, пароксизмы духа, судорожность последнего вздоха. Приближается немая кончина подлинно великого, по сравнению с чем пирамида Хеопса лишь подставка под колени.

О Боже, Жаннин Тесляр, у тебя в роду был плотник как у Того, Которого распяли в красной пустыне на синей горе? Это не богохульство, ты была божеством художника и его кончиной. Остался жар и бред искусства.

«Чайки» (1955)

Безоглядная даль, сияющая чернотой неба. Повисшие чайки над бледной бездной океана. Нежные символы жизненного слома, полупрозрачные эфемериды отлетающей в пропасть незнания души, царство невозвращения. Птицы инстинктивно держатся стаей: когда-то они, акулы неба, сопровождали островки кораблей и радовали своим сверканьем моряков. Теперь же этот хрупкий караван едва гребет сломленными крыльями в разреженной тишине, в непреложности смерти.

Ближе к нам птица (силуэт с черными размытыми краями) – траурный знак. Вожак в саване соединился в невыразимо печальном объятии с другой птицей. Они немы, уходящие, а океан холодной пропастью, белой пустыней разверзся в безмолвии. Благоговейность, стыдливость последней немочи. Изнеможенье.

Исполнено нежными волшебными касаниями гризайлью, таящей матовый жемчужный блеск.

Вот ведь как пришлось выразить свое истинное (чувство) миру. Так печально, что в светлой мудрости прерывается нежно-розовая артерия жизни.