Следы присутствия. Рассматривая работы Павла Макова с небольшой помощью от Ханса Ульриха Гумбрехта

26 сентября в НХМУ открывается выставка ПАВЛА МАКОВА - PARADISO PERDUTО. Для того, чтобы подготовиться к встрече с художником и в качестве пропедевтики к восприятию его работ ART UKRAINE публикует текст Бориса Филоненко - с которым он победил в 2012 году в Первом искусствоведческом конкурсе от Stedley Art Foundation.

«Загадочным является не только невидимое, но и само видимое»

Бернхард Вальденфельс

Бумажная память человечества, привычно сосредоточенная на обширных жизнеописаниях отдельных людей, нередко упускает короткие встречи между ними. Мы многократно наталкиваемся на исторические собрания всевозможного толка, от войн до публичных рукопожатий, но с трудом представляем себе трехдневное, прошедшее в тюремной камере, знакомство Караваджо и Джордано Бруно. Такие пересечения, скорее, остаются на полях, скрывая подлинную динамику культурной истории. Именно малой, по своим временным меркам, встрече будет посвящено это эссе.

В Харькове 30 мая 2011 года в мастерской Павла Макова побывал Ханс Ульрих Гумбрехт. Двухчасовое событие, рискующее лишиться своего типографского оттиска в анналах современного украинского искусства, требует своеобразного обзора, поскольку благодаря встрече украинского художника, создающего карты Утопии (отсутствующего места), и германо-американского литературоведа и философа, который вернул пространству права, отобранные временем, наш собственный интеллектуальный ландшафт стал несколько яснее.

Украинская азбука

I

«Конец» (будь-то искусства, литературы, философии или науки), свойственный атмосфере прошлого века и проникающий уже не как тема, а как некая нерешенная проблема в век нынешний, обрел свою крайнюю форму в ряде «последних» кинофильмов. Говоря об одном из них – «Меланхолии» Ларса фон Триера, оставляя в стороне «чеховские ружья», которыми, с точки зрения Павла Макова переполнена кинокартина, художник обращает наше внимание на небольшой эпизод, ёмко представляющий настроение современного изобразительного искусства. Жюстин, главная героиня фильма, оставшись одна в комнате, видит на полке стеллажа открытые альбомы с абстрактной живописью XX века, и в отчаянном порыве захлопывает их, сменяя альбомами работ старых мастеров. Вместо «Черного круга» Малевича и кубистических натюрмортов Пикассо на полку становятся «Охотники на снегу» Брейгеля, «Давид с головой Голиафа» Караваджо и более поздняя «Офелия» Милле.

Жест Жюстин уже известен как искусствоведам, так и художникам, и имеет свой термин — «новые старые мастера». Его ввел американский арт-критик Дональд Каспит в книге «Кризис искусства» (Donald Kuspit “The End of Art”, 2004), где обратил внимание на необходимость эстетической составляющей искусства. Главный тезис его работы заключается в том, что переосмысления понятия «эстетического», которые мы наблюдаем в искусстве XX века, привели к утрате базовой человеческой потребности видеть прекрасное. Переполненный концептами contemporary art, интеллектуально нагруженный и делающий ставку на смыслы, утратил наиболее важную составляющую искусства — его соответствие структуре человеческой души, в которой разум — лишь один из элементов. Выход из этой ситуации, по мнению Каспита, заключается в развитии гибридного искусства, соединяющего в себе старую эстетическую форму с современной концептуализацией.

1000 лет независимости

Кураторский проект Каспита «New Old Masters», развивающийся в США, в 2011 году был подхвачен Павлом Гудимовым, и в Украине имеет название «Нові старі майстри». На двух больших выставках (во Львове и Днепропетровске) были представлены работы девяти украинских художников, среди которых офорты Павла Макова. Кураторский проект Гудимова кажется Макову удачным жестом, так или иначе сходным с настроением сценки из Триера. Однако сочетание старой формы и нового смысла в культурной среде сегодняшнего дня сразу же ввязывает художника в другой, более широкий, спор — о модерне и постмодерне, обязывающий избрать свою сторону на баррикадах. Гиперцитирование и умножение смыслов неразрывно сосуществуют с возвращением к эстетике старых мастеров, выдавая игривость подобного жеста. В бинарном мире борьбы длящегося проекта модерна против вневременного постмодерна, Маков отбросил вопрос о самоидентификации. Оставаясь в стороне от этого, поистине титульного спора конца XX века, он просто не знал, где находится.

Здесь и появляется Ханс Ульрих Гумбрехт.

II

В 2004 году Гумбрехт выпустил книгу «Производство присутствия. Чего не может передать значение», основной задачей которой объявил «твердо выступить против склонности современной культуры оставлять и даже забывать всякую возможность отношения к миру, основанного на присутствии». Он бросает вызов «широко утвердившейся традиции, согласно которой центральной <…> практикой гуманитарных наук является толкование, иначе говоря опознание и/или присвоение значений». Подобная традиция прочно обосновалась именно в лоне спора модерна и постмодерна, где сторонники первого выступали за коммуникативную рациональность и возможность договора в ходе единого дискурса, а сторонники второго — против диктатуры разума и за множественность дискурсов. Обе позиции боролись за интеллектуальную свободу субъекта в сфере общего принципа коммуникативности. Однако ни защитники модерна, ни апологеты постмодерна не придали особого значения еще одному компоненту общения — присутствию. Уже в 1966 году Сьюзен Зонтаг пишет эссе «Против интерпретации», в котором предлагает относиться к явлениям культуры и общества «как они есть», а не «что они значат».

Одеяло. Память

В «Производстве присутствия» Гумбрехт впервые придал этому направлению форму: назвал две сожительствующие культуры — культуру значения и культуру присутствия, и собрал в одном месте теоретиков второй. В мае 2011 года, на публичной лекции в Харькове он напомнил о кризисе гуманитаристики, выходом из которого, по его мнению, является сближение наук с жизненным миром. Он предложил гуманитариям заниматься тем, что они по-настоящему умеют говорить о вещах, действительно их затрагивающих (от кинофильма или толстого романа до воскресного футбольного матча). Показательно то, как Гумбрехт описывает свои надежды, обращенные к студентам: «…я хочу, чтобы им было знакомо ощущение правильного места, которое обретается телом и которое способен доставить приветливо принимающий нас уютный дом. В таких моментах не содержится никакого воспитательного урока, никакого послания, из них, собственно, ничему нельзя научиться — и именно поэтому я предпочитаю говорить о них как о «моментах интенсивности»».

Культура присутствия построена на восприятии, переживании и опыте. Произведение содержит в себе ряд эффектов присутствия, действия которых повергает зрителя в безмолвное состояние переживания пространства. Формой говорения о произведении становится воспевание, лишенное присвоения смыслов и значений. Похвала становится языком искусствоведа.

Башня. Мечта

III

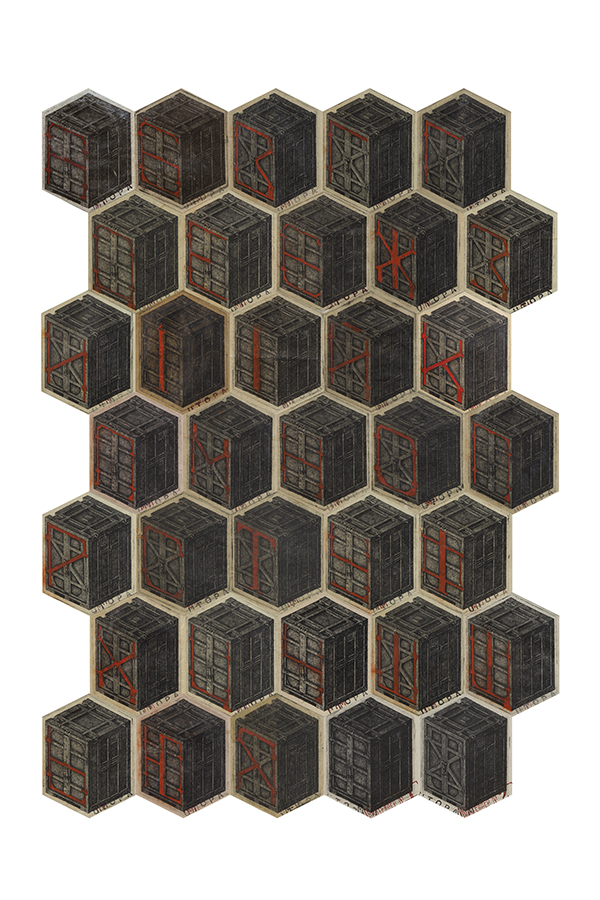

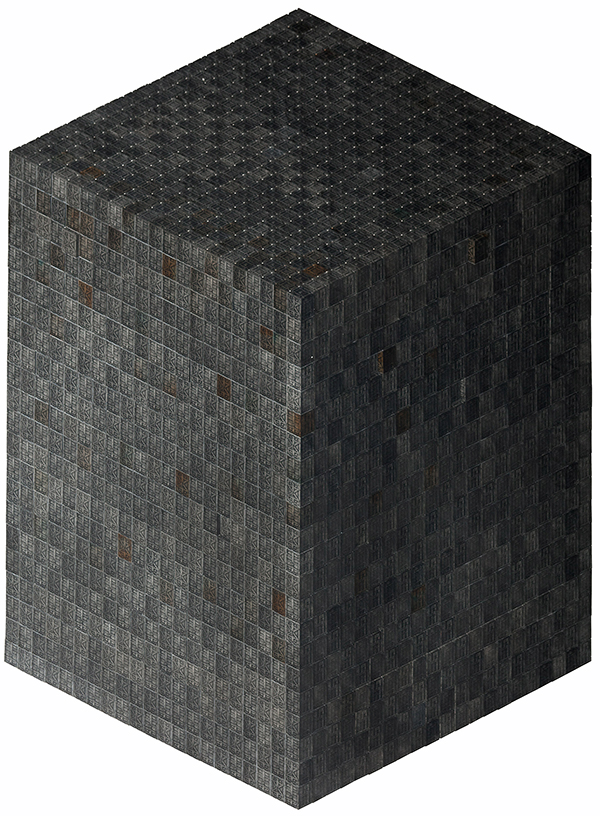

С естественным требованием последующих объяснений, можно принять тот тезис, что Маков составил три алфавита. Первый — алфавит, посвященный памяти Георгия Нарбута, «Українська абетка» (2011), существующий в двух версиях — бумажной и цифровой, состоящий из 35-ти контейнеров, 33 из которых отмечены украинскими буквами, без повторений. На двух последних контейнерах букв нет. В цифровой версии, контейнеры с «Ю» и «Я», относительно принятого украинского алфавита, расставлены в обратном порядке. Отсылка к одному из ключевых достижений украинской графики, вплоть до совпадения названий («Українська абетка» Нарбута, 1917), концептуально связывает его с другой работой — «1000 років незалежності» (2008-2009). Воплощенная в искусной графике мечта Нарбута, еще ничего не знавшего о номинальной независимости украинского народа, в реальности обрела иное содержание. Достаточно окинуть взглядом 1560 зон для зданий на квадрате бумаги со сторонами по 2,3 метра, посчитав в уме, на скольких из них стоят руины, а на скольких потертые красные кресты. Спустя почти 100 лет, украинский алфавит приспособился к ментальности среды, где буквы — только красная краска на контейнерах, привлекающая покупателя. И если этих контейнеров не 33, а еще на два больше, то это даже лучше.

Сбой в цифровой версии первого алфавита отсылает ко времени нам более близкому, к 1999 году, когда Маков, вооруженный фотоаппаратом, отправился в квартиру скончавшегося директора магазина Олега Митасова. Дом Митасова — еще одно пространственное свидетельство из истории страны, которую не видел Нарбут. Будучи перенасыщенной буквами на официальных бумагах, эта страна превратилась в место помешательства Митасова, который дал буквам глаза и волю глядеть со стен, потолков, холодильников, из окон и шкафов. «Я далек от мысли о возможности какой-либо интерпретации «митасовского» наследия и хотел бы предостеречь от любой попытки использовать этот материал как источник творческого вдохновения. Митасов — явление природы. Его «творчество» — не искусство. Это – документ» — пишет Маков в 2001 году. По мнению кинорежиссера Вернера Херцога, документ должен показывать «экстатическую правду». Не достаточно поставить камеру посреди улицы и сказать, что ты снимаешь кино-правду или сinéma vérité. Правду нужно открыть путем сочетания вымысла и реальности. Херцог, скорее — документалист, известен тем, что отказывается видеть какой-либо смысл в устоявшемся делении на документ и игру. «Носферату, призрак ночи» для него столь же документальный фильм, насколько «Уроки темноты», фильм о нефтяных пожарах, — художественный. Маков, наоборот, скорее, назовет себя художником, но принцип его работы, язык его офортов сходный.

Он же — третий алфавит.

Фотография из квартиры Митасова

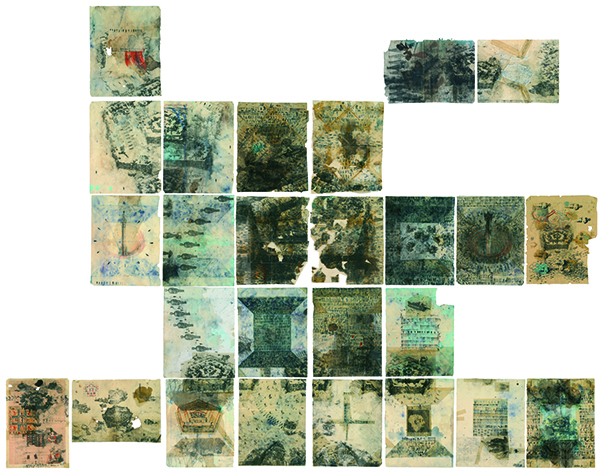

То, что для Херцога обнаруживается как преодоление антиномии, в понимании Макова представляется маятником между полюсом мечты и полюсом реальности. Микромир букв, которыми здесь являются сами вещи — деревья, архитектура, насекомые и т.д., изготавливается долго и тщательно, достоверно и точно. Буквы — абсолютно реальны. Оловянный солдат — это оловянный солдат, Пентагон — это Пентагон. Но макромир мечты, грамматика расположения элементов микромира в пространстве, приводит маятник в движение. Перед нами дневник №11 «UTOPIA, осада Пентагона» (2004), письма Оловянных Ветеранов, отплывших бумажной флотилией из Харькова в декабре 2003 года в направлении Соединенных Штатов. Их судьба размыта волнами кофе, оставившими пятна на листах воспоминаний и военных планов. Иероглифы, которыми они пользуются — еще один алфавит первого типа, столь же проникновенно смотрящий в сторону счастья, сколь же несовершенный.

Фрагмент из дневника «Осада Пентагона»

Маков говорит на языке третьего алфавита, о темах, выросших из драмы отсутствия места (еще с 1992 года). До 2005 года обретенным местом была Утопия, после — появились Сады. Притом, что по отношению к этим масштабным проектам всегда возможна платоническая критика о «неудачных копиях» реальности, наиболее точным ответом на нее является заявление Макова, обретшее статус афоризма: «У нас нет ничего более реального, чем Утопия». И лишним подтверждением такой действительности служит документ — письма, идущие по адресу Moskovsky Prospect 90/34, Kharkiv, UA (Utopia), нашедшие адресата.

Отправка кораблей из Харькова

IV

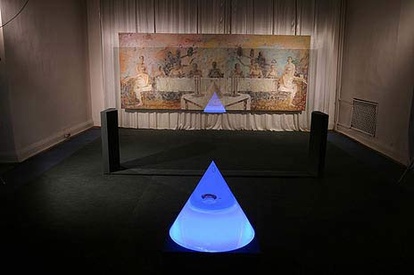

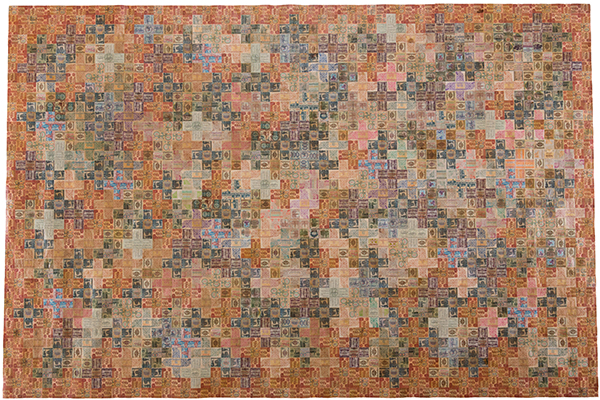

Работы «Город. Місце», «Башта. Мрія», «Ковдра. Пам’ять» — простые заявления, обращенные к теме мечты о достижении счастья, пускай порой и напоминающего тюрьму — не только состоят из однотипных объектов, но и являются «более объектными» по отношению к дышащим пространством Садам или картам Утопии. Панорамная оптика переключилась на макросъемку вещей. Ковер, так долго символизировавший семейный достаток, соткан из ушедших в прошлое купюр, смешанных с современными деньгами — из элемента повседневности, трущегося день за днем в кармане, переходящего из рук в руки, обделенного практически любым типом внимания. «Башта. Мрія» в более чем 500 видимых фасадов, лишь малая часть от тех десяти тысяч контейнеров, образующих один большой Контейнер Счастья, будто отбрасывает на зрителя тень, покрывающую его тело целиком. Оцепенение перед силой этого образа сравнимо с чувством Гумбрехта, когда на своей презентации в Базеле он поставил гимн СССР, поясняя воздействие музыки на тело. Его звучание остается для Гумбрехта наиболее сильным примером «материальности» музыкального произведения. Подобные эффекты присутствия в работах Макова порождают собственные «моменты интенсивности», которые срабатывают, будучи при этом предельно личными, возможно, даже вышедшими из другого времени.

Маков с Гумбрехтом

О встрече с Гумбрехтом Маков говорит: «Когда я прочитал его работы, я понял, что все то, что я делаю — это, так или иначе, его мысли. Я впервые увидел, что кто-то описал словами, то, что я делаю. <…> Я не отрицаю постмодерн, просто там я никак не мог найти себе места. А Гумбрехт показал мне, где я». Последствия этой встречи могут иметь широкий резонанс в понимании ряда современных украинских художников и работ, которые они создают. Здесь можно говорить и о коврах Андрея Сагайдаковского, ткань которых предстает единым ареалом существования слов и вещей, и о «домашней» керамике Елены Бланк, и о «выращенной живописи» Тиберия Сильваши. Можно полагать, что встреча, после которой многие следы присутствия, рожденные украинским искусством, стали «несколько яснее», поможет нам увидеть свое место.