Вперед, вперед, синголы! (К 120-летию музы Хлебникова Марии Синяковой)

«Никто не учил меня рисовать. Это пришло само. Я родилась, и моя молодость прошла среди роскошной природы, нетронутой уродливостью города. Ароматные зеленые луга, поля, лес, река в тумане, голубизна неба — вот моя школа живописи. Сколько себя помню, рисовала и живописала. С натуры. Рисовала молодых парней и мужественных мужчин, девушек с ликами мадонны, женщин. Обнаженных. В купели, в солнечных лучах, в тени развесистых деревьев. Среди отар. Кто только не позировал мне! Наш дом постоянно навещали писатели и поэты. Хлебников, Пастернак, Асеев, Каменский. Все они были молодые, привлекательные. Хлебников сначала противился позировать обнаженным, говорил, что он не Феб, но и он уступил. Сестры также были моими моделями.

Мария Синякова. Ева. 1920

Бумага, акварель

В селе прицепилось к нам прозвище «синяки-голяки». Почему? Потому что одевались коротко, иначе, чем другие. Носили всегда цветастые блузки с глубокими декольте. Летом мы загорали на солнце — такого еще не знали в глухой провинции. Хлебников ввел это прозвище в одно из своих стихотворений, но заменил на «синголы» — комментатор потом написал учено, что речь идет о неизвестном монгольском племени. Смешно. Ведь это о нас:

Вперед! Вперед! Ватага!

Вперед! Вперед! Синголы!

Было нас пять сестер, вели хозяйство в небольшом имении. Дом, сад, домашняя птица, много цветов. Были все очень молоды. То село под Харьковом, Красную Поляну, вспоминаю как прекраснейшее время в моей жизни. Большую часть моих картин там рисовала».

Так говорила художница Мария Синякова на склоне лет во время встречи с иностранным историком искусства, сидя в своем московском жилище — бывшем обыкновеннейшем чердаке, который она переоборудовала.

Древо жизни. 1910

Смешанная техника на бумаге

Счастье ее харьковской юности было непродолжительным. Так же, как и художественное признание со стороны харьковской молодежи, и даже восторг перед ней, красавицей с медного цвета волосами и голубыми глазами. Долгие десятилетия в Москве, куда перебралась она из Украины, охваченной бурями гражданской войны, пригасили ее творческую активность. Постепенно Синякову забывали. К тому же, ей довелось испытать на себе репрессии (Марию Синякову в 1952 году исключили из Союза художников за «пресмыкательство перед западным искусством»).

Мало кто знал тогда, что непретенциозная и молчаливая постоялица московской мансарды и лучезарная героиня стихов гениального Хлебникова — одно и то же лицо. «Синие оковы» — название происходит от фамилии Синякова, «Три сестры» — это красавицы Синяковы, да и эти строки поэта о Марии:

Сегодня строгой боярыней Бориса Годунова

Проплыли вы, как лебедь в озере.

Я не ожидал от вас иного

И я забыл прочесть письмо зари.

Красная Поляна была для бездомного Велемира Хлебникова как земля обетованная, как рай, а Мария казалась ему волшебной мавкой:

И в сказку вечернего неба

Летели девичьи глаза.

И волосы темного хлеба

Волнуются, льются назад.

Мария Синякова

…Когда молодые шестидесятники взялись за поиски культурного наследия нашей Родины, они нашли Марию Синякову. Литературовед Александр Парнис пригласил и меня к Марии Михайловне. Я был поражен, с каким достоинством и благородством вела себя забытая художница.

Отблеск великой культуры лежал на ее краснополянских акварелях. Тогда, в 1914-1916 годах, молодая художница с «глазами большими Богородицы», рисовала картинки яркие, как украинский лубок или буддийские иконы, или персидские миниатюры. К тому времени она уже побывала в художественных студиях Харькова и Москвы; путешествовала по Германии и Средней Азии; увидела живопись французских примитивистов — Анри Руссо, Гогена, Матисса, — и поняла, что цвет — это поэзия художника.

Мария Синякова. Карусель. 1916. Бумага, акварель

После зарубежных странствований ее еще больше поразило крестьянское искусство — роспись свадебных сундуков, писанки, иконы, а также вышитые полотенца (рушники), вибивки. Сельские мастерицы — «гогены с потресканными ступнями» — часто не уступали лучшим колористам-профессионалам. «Случается, — писал Марсель Пруст, — что утонченность, которой напрасно жаждет достичь самый вдумчивый художник, мы с волнением замечаем в народной песне, боковой стене крестьянского дома, где над дверью, точь-в-точь на нужном месте, распускается белая или желтая роза».

Мария Михайловна испытала потребность передать свои впечатления от сельского мира и народного искусства. В краснополянских акварелях она разместила сценки сельского быта среди цветов и орнаментов народного древа жизни. В тех ясных, будто радуга, картинках, среди чистых, будто дождем промытых красок — нарядные девушки, горделивые всадницы, манерные горожане в цилиндрах, резвые кони, коровы на пастбище. А вокруг синеют озера, сияет желтое солнце. И все это нарисовано порывисто, доверчиво, как рисуют дети или взрослые с детской душой. Здесь объединяется вселенское и бытовое, мифическое и повседневное. Из восточных палаток выглядывают славянские лица, вокруг «Русской Венеры» роятся выразительные типажи из рекламных вывесок провинциальных парикмахерских и лавочек, рисованных народными мастерами — наивно, но от чистого сердца. Это мир патриархальный, первичный, неомраченный.

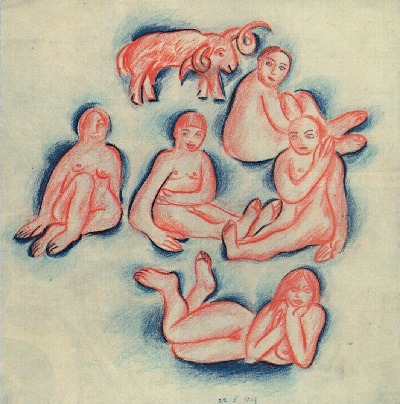

Мария Синякова. Восемь девок, один я. 1923

Цветной карандаш на бумаге

В1969 году эти картинки выставили в своем Доме киевские писатели. Cинякову открыли заново! Вспомнили, что в 1910-х ее звезда сияла среди великих футуристов, таких, как Малевич и Бурлюк, Гончарова и Ларионов, Шагал и Ермилов, вместе с которыми она экспонировала свои произведения в художественных объединениях «Союз молодежи» и «Семь плюс три»; что великий Хлебников, под влиянием Красной Поляны, вспоминал своих предков-запорожцев, начинал писать на гоголевском российско-украинском языке и уверял друзей, что всеобщее счастье придет к человечеству тогда, когда

На волнах мирового танца

Взовьется ветер гопака.

Говорят, что писатель Франц Кафка не заметил первую мировую войну. Синякова заметила. Об этом свидетельствуют ее акварели «Изгнание из рая» и «Бомба». Ангел с огненным мечом взлетает в лучезарный Эдем в момент высочайшего наслаждения влюбленных. Бомба — как разрушительная комета. Снесенные головы грустно закрыли глаза.

Война. 1915

Карандаш, тушь, гуашь на бумаге

Московская жизнь вблизи Никитских ворот, на чердаке, приспособленном под жилье, еще больше затмила чистые краснополянские впечатления. Это проявилось в ее чрезвычайно экспрессивных иллюстрациях к криминальному роману «Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица» (1926) херсонца О. Крученых. Бывшие красавицы-гурии под хмельком из предыдущих произведений здесь превращаются в вульгарных девок, а утонченный трон Будды — в грубое, бондарской работы, барило с сивухой.

В 1960-х забытую художницу вместе с этими произведениями нашел на чердаке мой приятель, историк футуризма Александр Парнис. Оказалось, что ее акварели 1910-х — это настоящие шедевры неопримитивизма, не хуже рисунков Гончаровой. Поэтому мы с Сашей предложили устроить ее выставку в Союзе украинских писателей в Киеве. Глава союза Павло Загребельный с готовностью согласился и даже дал собственные 60 рублей, чтобы застеклить эти произведения.

Любовники. 1920

Акварель на бумаге

Дом писателей высился над художественным музеем, где я работал. И я тем косогором носил картинки Марии Михайловны на улицу Банковую. По дороге увидел грандиозное официальное шоу — открытие выставки с огромными статуями сталеваров, доярок и свинарок.

На трибуне стояли министерские руководители. Их внимательно слушал мой добрый знакомый, художник Иван Черников. Я присоединился к нему и посожалел, что на бесперспективное искусство тратят огромные деньги, а Синякову приходится показывать подпольно. «Не то беда, — сказал мудрый Черников, — что у них деньги, а то, что у них тюрьмы».

На выставку мы пригласили из Москвы саму Синякову. Она немного промедлила — не было денег на железнодорожный билет. Она продала одну свою акварель родной сестре, благополучной Оксане, жене известного поэта Асеева. Столом и ночлегом обеспечили ее мы с Лилей, моей женой.

Составляя биографию Синяковой, мы автоматически написали ее паспортный год рождения — 1899. Но сразу появились накладки: в 1911 году она — известная художница в Харькове; в 1912-ом выходит замуж…Мы догадались, что когда Синякова в начале 1930- х годов, как и все советские граждане, получила паспорт, то 1890 год рождения грешно было бы не превратить в 1899-й. Мы написали уклончиво: родилась в 1890-х. Синякова была удовлетворена экспозицией. Но, прочитав свою биографию, сурово обратилась к нам: «Что это за 90-ые годы?»

Ева. 1920

Акварель на бумаге

После выставки в Киеве и публикаций в печати к Синяковой, как на прощу, потянулись художники, коллекционеры, искусствоведы из Парижа, Нью-Йорка, Варшавы, Тбилиси, Киева. Молодые московские нонконформисты нашли в ее лице «сообщника» и показывали ее картины на своих бунтарских подпольных выставках. А она воспринимала успех сдержанно и спокойно. Всегда была такой. Даже в пору наибольших испытаний во время войны, в эвакуации (жила в Елабуге в одном дому с Мариной Цветаевой), когда втайне ходила собирать картофель, чтобы не умереть с голоду.

Ее словесный портрет в последние годы жизни оставил польский литератор и искусствовед Шимон Бойко: «Лицо Марии – с правильными чертами, уже несколько заостренными,- окруженное бронзой волос, казалось мне экраном для глаз, будто покрытых слоем фосфора. Еще больше поразило меня выражение губ, на которых то появлялась, то исчезала несмелая, почти детская улыбка. Эта загадочная мимика означала, что Мария присутствовала здесь и вместе с тем, витала в мыслях где-то далеко, в стране Леты. На чердаке над скромным столом витал дух Красной Поляны. Стихи Хлебникова, которые читала сестра Вера, чередовались с воспоминаниями очевидцев, и это будило воображение. Я был втянут в игру, которая давно уже завершилась, но которую заново разыгрывали между собой три сестры. Театр жизни снова возник перед глазами, наполненный страстями, где любовь, зависть, равнодушие и сентиментальность перемешивались причудливо, как крепкие напитки во время нашей беседы. Сестрам грезился родительский дом во мгле прошлых времен. Лишь Мария, с румянцем на щеках, задумчивая, с загадочной улыбкой, почти не вмешивалась в горячий разговор. И, забывая о журналистской своей задаче, подвергаясь небудничному расположению духа, я будто устремился вверх. Переполненная теплом поэзия вызвала в моей душе преклонение перед женскими чарами, никогда не затихающими, вечно животворными».

Зеленый плеск и переплеск

И в синий блеск

Весь мир исчез.