Жизнь с насекомыми

Завтра, 9 октября, в московской галерее К35 (Москва, Бол. Саввинский пер. д. 12 с. 6) открывается выставка Александра Ройтбурда «Всеобщий макроинсектарий». Специально в канун открытия художник написал текст, посвященный содержанию выставки и предпосылкам ее создания.

Неизменно приходящая на помощь пытливому уму поисковая система «Гугл» может даже непросвещенное сознание обычного гуманитария или, положим, деятеля искусств, обогатить поучительными сведениями о том, что у пчел пять глаз – три в верхней части головы и два спереди, у сверчков уши расположены на передних ногах, а у самца уховертки Forficula auricularia – два пениса, причем каждый по длине превышает саму уховертку; что таракан может девять дней жить без головы, а самка таракана способна за год отложить более двух миллионов яиц; что самка паука Amarobia добровольно отдает себя на съедение новорожденным детенышам, а самка богомола Mantis religiosa начинает пожирать возлюбленного еще во время спаривания, и таким образом покойные родители становятся пищей для своего жестокосердного потомства (хотя, по мнению некоторых ученых, самец богомола не способен к оплодотворению, когда у него есть голова, и самка, отрывающая самцу голову, тем самым вызывает у него выброс семени). В общем, насекомые – создания странные.

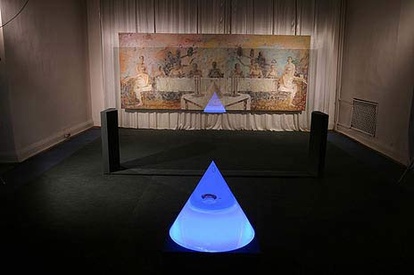

Палестринская композиция

Маленькие и проворные, эти божьи твари летают и копошатся, ползают по стенам и потолку, а то и по воде, сучат маленькими лапками, шевелят антенными усиками, жужжат, тикают, стрекочут, светятся, выделяют феромоны и яды, иногда больно и опасно жалят, а еще они, особенно мухи, как учил нас Петр Мамонов, есть источник заразы и переносчики болезней. Мало того – они вездесущи. В этом, между прочим, тараканы (не те, которые в голове, а те, которые недавно опять начали появляться) похожи на художников – так же всеядны и так же обитают во всех слоях общества одновременно, беспрепятственно преодолевая их границы.

А еще с насекомыми невозможен контакт. Их нельзя приручить или подружиться с ними. Созерцая насекомое, мы не можем определить, какие эмоции оно испытывает, поэтому ничто в насекомых не вызывает нашего умиления. У насекомых нет мозга. Вместо этого у них по всему тельцу распространены скопления нервных клеток. Если насекомому оторвать половину ноги, оно спокойно будет опираться на то, что осталось, а гусеница, изнутри пожираемая личинками осы, будет ползать и питаться, как ни в чем не бывало – насекомые не испытывают боли в нашем понимании. Они, однако, подвержены ощущениям тревоги или паники, инстинктам продолжения рода и самосохранения. Лишенные индивидуального разума, но управляемые предвечными инстинктами, способны они достигать таких социальных симфоний, как пчелиный рой или муравейник. Не обойдем вниманием половой полиморфизм и множественные способы размножения, причем здесь имеет место быть не простая линейка: зачатие – вынашивание – рождение, но череда метаморфоз, похожая на цепочку реинкарнаций. Наконец, тельца насекомых наполнены жидкой субстанцией, которую мы воспринимаем не как кровь, а как некий «жучиный сок», сама мысль о котором порождает легкий тик отвращения и брезгливости. И все это вместе пробуждает в нас темный атавистический страх, грозящий заполонить душу и перерасти в тяжкое психическое расстройство – инсектофобию.

Страх и отвращение насекомые вызывают, потому что они – Другие в философском смысле этого слова. Другой – базовая категория современной философии. Это не-Я, это тот, кто противостоит Мне, находится по ту сторону Меня, моих ощущений, моего мировосприятия, моих ценностей. Однако подлинное бытие «Я», как утверждал Жан-Соль Партр, возможно лишь как «бытие-с-Пьером» или «бытие-с-Анной», или, как прибавил бы Виктор Ерофеев, «бытие-с-идиотом», т.е. «бытие, которое в своем бытии содержит бытие Другого». Вместе с тем, Другой подобен Мне. Писатели, от Эзопа до Пелевина, то наделяют насекомых человеческими свойствами, то рядят людей в их личины (не путать с личинками), подобно пятилетнему мальчику, который, если верить лечившим его взрослым докторам, рисовал «тетей» в виде жучков. Этих жучков он, кстати, очень боялся – говорил, что они выползают в темноте, подкарауливают людей и глотают их, а другие, круглые жучки, якобы спускаются с неба и «сажают людей под кувалду».

Девушка у пианино. Увертюра к Тангейзеру

Словом, связь людей и насекомых таинственна и перверсивна. Само латинское слово insect, калькой с которого является русское «насекомое», суть анаграмма слова incest, то бишь кровосмешение, на коей легкомысленной словесной игре и выстроил в свое время интригу фильма «Ангелы и насекомые» Филип Хаас.

В своих работах я старался избегать уподоблений. Моя инсектомания – иного свойства. Как говорится, мухи отдельно, а котлеты, в смысле люди, отдельно. Я не живописал свою версию саги о жизни людей в декорациях жизни насекомых. Я конструировал драму о жизни-с-насекомыми. Люди и насекомые бытийствуют в разнокалиберных мирах, вовлеченных в единый круговорот жизни и смерти:

Природа, обернувшаяся адом,

Свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

Хорек пил мозг из птичьей головы,

И страхом перекошенные лица

Ночных существ смотрели из травы.

Природы вековечная давильня

Соединяла смерть и бытие

В один клубок, но мысль была бессильна

Соединить два таинства ее.

(Николай Заболоцкий)

На моих холстах насекомые впервые появились, кажется, в 2008 году, в Крыму, в селе Плотинном, где я коротал лето в трудах и радостях пленэра. В трудах и радостях, потому что дни мои распределялись так: сначала я день пил, потом день валялся с книгой, и на третий день – работал, то есть писал. Эта тягостная монотонность перетекающих друг в друга состояний моего тела и сознания мучительно искала выхода. И тогда мне захотелось писать фигуры, ползающие по полу. В набрякшем от красного вина мозгу всплывала, хлюпая, запомнившаяся с детства строфа из Вознесенского:

Портниха, хмыкая гундосо,

Булавки ела на полу,

Безумная, как Навуходоносор,

На четвереньках щиплющий траву.

Я такую безумно-ползающую и написал – «Мать партизана». Снабдив ее делирий двумя атрибутами – бакелитовой радиоточкой RemR и Жуком-Оленем Lucanus cervus, один из которых – жук, рифмовался, наверное, с ее ползучестью, а другой – громкоговоритель, как бы визуализировал эхолалию помутненного разума. Потом, в качестве ян-ипостаси «Матери партизана», возник комплиментарный ей «Сбитый ас», тоже снабженный радиоточкой. В этой работе, правда, никакого жука не было, но сам персонаж, казалось, вот-вот превратится в жука, подобно кафкианскому герою: «Здесь планирует человек, а действует жук: Грегор еще думает о своем теле как о человеческом, но теперь нижняя часть человека - это задняя часть жука, верхняя часть человека - передняя часть жука. Грегору кажется, что жук, стоящий на шести ногах, подобен человеку на четвереньках.» (Владимир Набоков, «Превращение» Франца Кафки»). В своей неторопливо длящейся деменции «Мать партизана» и «Сбитый ас» ползли навстречу друг другу, она – выставляя у висков указательные пальцы, словно изображая, как «идет коза рогатая за малыми ребятами», он же – выкидывая высвобожденные пальцы вперед, как бы играя в «камень-ножницы-бумага».

Разумеется, означенные работы никакого отношения к своим тезкам кистей Дейнеки и А. Герасимова не имели. Просто я с безмятежных детских лет полюбил названия великих картин не меньше, чем сами картины. Их музыка завораживала меня: «Союз земли и воды», «Любовь земная и небесная», «Прощание Гектора с Андромахой». Встав художником взрослым и, в некоторой степени, известным, я приноровился их красть и наряжать собственные опусы в полюбившиеся мне названия «с чужого плеча». Здесь не стоит искать каких-либо соответствий первоисточнику, и любые сопоставления не проясняют, а еще более запутывают…

Между тем состояние ползучей инсектомании не отпускало меня, и тогда я написал трехметровый «Бал в Фоли-Бержер».

Мне захотелось создать какую-то предельно еврейскую фантасмагорию. Не ностальгический перевернутый мир шагаловского местечка, но беспокойную замкнутую реальность – сжатую, спрессованную, удушливую, напоенную всепроникающим безумием, фобиями и перверсиями, как у Бруно Шульца. Показать сон о ней, какую-то болезненную, абсурдную трагедию без сюжета и с растекшимся временем, мерцающую кафкианскую галлюцинацию, которая, наверное, и не сон вовсе. «Что со мной случилось? — подумал он. Это не было сном...» (Франц Кафка, «Превращение»).

Большая одалиска

Визуальным толчком для меня послужили гравюры, иллюстрирующие книгу Поля Реньяра «Умственные эпидемии» (1886 г.), сделанные по фотографиям, снятым Бурневилем и Реньяром в Сальпетриере. В особенности одна из них, изображающая женщину, неестественно откинувшую туловище назад – «контрактура обратного наклона». Я как обычно представил своих персонажей в неглубоком пространстве (следствие агарофобии), на фоне даже не декорации, а условного задника. Функционально это был, если перефразировать лотреамоновское определение, «хирургический стол, готовый к встрече зонтика со швейной машинкой». В качестве таковых хаотично левитировали выхваченные из подсознания случайные объекты – ваза клуазоне (для меня прочно ассоциируется с детскими визуальными переживаниями, с сокровищами, таящимися в тяжеловесных буфетах), менора (не требует комментария), совокупляющиеся кузнечики – продолжение линии насекомых. Все масштабы и пропорции были так же безнадежно нарушены, как и пространственно-временные или сюжетно-логические связи. Плотность и насыщенность фактуры отсылали к барочной насыщенности прозы Бабеля, где само переживание наделено мучительной телесностью («О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом»)…

И все же, основной нотой в этой работе была некая постановочная торжественность, оттого - не «бар», (как у Мане), а «Бал в Фоли-Бержер».

После этого по многим моим работам расползлись и разлетелись мухи, жуки, тараканы, осы, божьи коровки и черно-красные клопы, именуемые в наших широтах «солдатиками» или же «пожарниками», а во Франции – «жандармами». Множа их головогруди, брюшка, крылышки и лапки, я казался себе капитаном Лебядкиным, выводящим строки:

Жил на свете таракан,

Таракан от детства,

И потом попал в стакан,

Полный мухоедства.

Их звездный час пробил в «Поклонении волхвов», где в эпицентре тараканьего нашествия голубеют целомудренные трусики барышни, источником вдохновения для создания образа которой послужила известная фотография активистки группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой. Незатейливая камера мобильного телефона застигла ее, неодетую, врасплох в процессе утреннего кормления мадагаскарских тараканов, которым вскоре после того предстояла нелегкая, но благородная миссия срыва судебного заседания по обвинению в разжигании розни замечательного куратора и милейшего человека Андрея Ерофеева. В «Поклонении волхвов» я, наконец, свел личные счеты с лотреамоновской формулой, методом визуализации упразднив ее на магическом плане. Иногда Карл Маркс в молодые годы похож на переодетого Плуцера-Сарно, а футурист Маяковский в желтой кофте – на насекомое, не описанное ни Фабром, ни Паганелем. Иногда банан – это просто банан, зонтик – это просто зонтик, швейная машинка – просто швейная машинка, хирургический стол – просто хирургический стол, а их встреча – просто их встреча.

И здесь кончается искусство и начинается жизнь с насекомыми. Где Чжуан-цзы так и не суждено понять: снилось ли ему, что он – весело порхающий мотылёк, бабочка, которой снится, что она – Чжуан-цзы, которому снится бабочка, которой снится сон Чжуан-цзы, или все это было сном черной кошки Конфуция???

Александр Ройтбурд

Киев. Сентябрь 2013