Мрачный украинский юмор Анатоля Петрицкого

Еще с конца 20-х годов об Анатоле Петрицком (ему в этом году исполнилось бы 115) стали писать в Европе и Америке. В частности, о картине «Инвалиды», которая успешно экспонировалась на Венецианской биеннале (1930), в Цюрихе (1931), а после этого два года путешествовала по Америке в составе выставки картин, о которых больше всего писала европейская пресса. Позже из-за «железного занавеса» все забылось. Сейчас Петрицкий имеет статус вельтмейстера. В частности на выставке «Лучшие сценографы мира ХХ века» (1986) в Германии Петрицкому предоставили почетное место.

Был он человеком театральным и несравненным мастером театра для себя. Его розыгрыши, насмешки, порой язвительные, даже скандальные, проявляли характер дерзкого футуриста. Такое поведение напоминало распространенную среди детей игру-дразнилку. Московский балетмейстер Захаров говорил о манерах Петрицкого: «Мрачный украинский юмор».

Фотопортрет А. Петрицкого. Харьков, 1930-е

Художник Фридкин вспоминал: на репетицию в Харьковский оперный театр заходит Петрицкий. Увидев его, коллега Александр Хвостов показывает на Анатолия Галактионовича и говорит: «Думает, что он художник ...» На что Петрицкий моментально скаламбурил: «А ты разве Хвостов? Ты - Прохвостов».

Однажды Петрицкий ссорился с директором Киевской оперы Гонтарем. Тот пренебрежительно бросил: «Я директор, а не вы». Петрицкий притих, подошел к окну и любезно попросил Гонтаря подойти к нему и взглянуть на улицу. «Видите, - сказал он. - Среди тех, кто там ходит, директоров много, а художников - ни одного». Юмор, достойный Вольтера: однажды Вольтер катался на лодке с королем Фридрихом Прусским. У причала лодку качнуло, и Фридрих выпрыгнул. «Ваше Величество, - сказал Вольтер, - надо было начать с меня. Королей много, а Вольтер один».

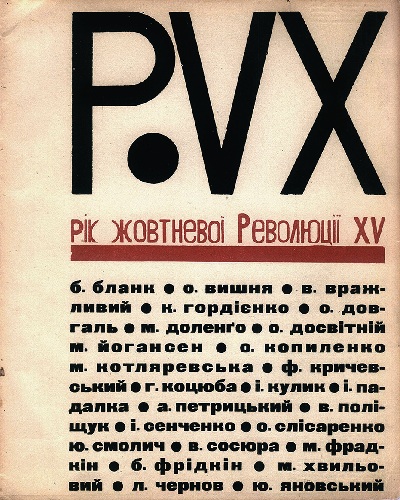

Титулка литературно-художественной антологии «Движение» Харьков, 1932. Печать

Интересный случай вспоминала художница Раиса Гавриловна Марголина. Выступает на собрании художник-демагог, говорит, что он сперва коммунист, и лишь затем художник. Петрицкий - с места: «А когда наступит это «затем»»?

1929-го в Харькове вышел люксовый альбом «Театральные костюмы Петрицкого». Сейчас на аукционах мира его продают за тысячи долларов. Этот альбом был в библиотеке у Пикассо. Экстер пользовалась им, излагая основы композиции в Современной академии искусств Леже в Париже. Правда, в 1940-х этот формалистический альбом фигурировал как компромат на советского художника, которому «не место среди профессуры Киевского художественного института». Говорят, что Петрицкий разыскивал экземпляры этого издания и уничтожал.

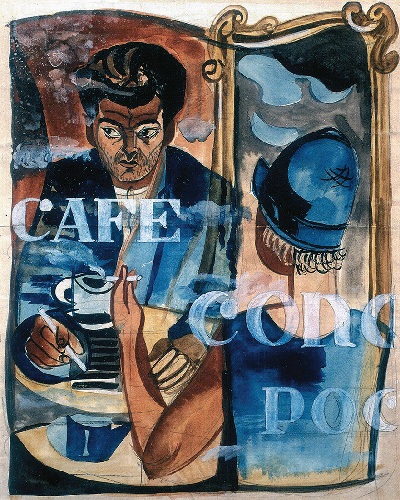

Эксцентричный танец. Эскиз для балетной миниатюры хореографа К. Голейзовского, 1922. Тушь, гуашь на бумаге. 62х50

Так вот, в 1929 году на выход альбома откликнулся ректор КХИ И. Врона, человек большой культуры с партийным билетом. Он отдал должное таланту Петрицкого, но самого художника-ослушника назвал «анархо-богемьерским», на что наш остряк тут же отозвался в журнале «Новая генерация» репликой под заглавием «Ответ господину Вроно»: «Если я анархо-богемьерский, то Вы, Господин Врона, вылитый клерикал. Потому что Вы восхваляете художника Бойчука, который учился на деньги митрополита Шептицкого». Никто и не думал, что за этой игрой-дразнилкой внимательно наблюдали соответствующие органы, которые впоследствии вставят эти озорные формулировки в смертные приговоры.

Портрет поэта М. Семенко, 1929. Акварель на бумаге. 57х46

Блестящей мистификацией в том же журнале был шуточный некролог по поэту Семенко, написанный самим Семенко. Дело в том, что на критику бойчукистов в «Новой генерации» журнал «Литературная ярмарка» отозвался следующим образом: «Если бойчукисты не художники, то и Семенко не поэт. Поэта Семенко нет». И в некрологе в траурной рамочке отмечалось: «Труп Семенко нашли на улице. Он убит неким тупым орудием (возможно, «Литературной ярмаркой»)». Вслед за некрологом шли воспоминания Петрицкого об «убитом» приятеле: «Я вижу, как живого, Семенко: небольшого роста, с кудрявой копной волос, как у негра. Если закрыть глаза, то он очень похож на Пушкина. А если открыть, то видишь монголоидные глаза. Это объясняется тем, что его мать долгое время жила как в Японии, так во Владивостоке».

Старый раб. Эскиз к пьесе Леси Украински «В катакомбах», 1920. Акварель, аппликация, бронзянка. 53х24

А вот воспоминание директора Украинского музея Александра Тимофеевича Кнюха. В 1950-м его назначили председателем Комитета по искусству вместо художника-администратора Пащенко. Петрицкий, с его любовью к «театру для себя», при встречах дразнил Пащенко петлюровцем, поскольку тот якобы в свое время был завербован в петлюровские войска. Пащенко пожаловался в ЦККП (б)У на оскорбление. Оба были вызваны к партийному секретарю. Тот обратился к Петрицкому: «Александр Сафронович оскорблен тем, что Вы называете его петлюровцем». Подчеркнуто вежливо Петрицкий ответил: «А разве это не так?». Секретарь вспыхнул и начал материться. Испуганный Петрицкий извинился перед Пащенко и на следующий день все поехали на декаду украинского искусства в Москву. В отеле номера Кнюха, Петрицкого и Пащенко оказались рядом. Вышли все одновременно, и Петрицкий подобострастно обратился к Кнюху: «Какой хороший новый руководитель у нас! Молодой, красивый! - (В это время к ним приблизился Пащенко). - «А предыдущий руководитель - петлюровец!»

Взрыв в окопе. Иллюстрация к повести И. Днепровского «Фаланга», 1932. Печатный оттиск

Однако при Сталине случались ситуации, когда было не до шуток.

Приведу рассказы о Петрицком его друга и соратника Василия Дмитриевича Ермилова. В 1939 году они вдвоем в Харькове готовили проекты оформления украинского павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Петрицкий рисовал импульсивно, еще и комментировал: «Видишь, линия идет сама туда, куда следует». Завистники ославили Петрицкого: он рисовал портрет врага народа Скрипника. Эскизы были отклонены, а Петрицкого решено передать в руки НКВД. Сделано это было «по просьбе трудящихся». Ермилов показал мне статью в харьковской газете, подписанную четырьмя «трудящимися с пристальным взором». В ней почтительно просили расстрелять двух плохих художников - Касияна («Зачем он прибыл с Запада на Советскую Украину?») И Петрицкого, который рисовал врагов народа. Ермилов встретил своего друга за неделю в кафе и сразу не узнал - настолько тот похудел.

Позже харьковский художник Страхов рассказал мне о дальнейших событиях. Дело двух «отщепенцев» рассматривали на собрание харьковских художников. Так тогда полагалось делать. Для статистики присоединили еще и Страхова. На собрании Касиян, схватившись за голову, нервно раскачивался, как еврей на молитве. Петрицкий сидел, как будто проглотил аршин, и, не моргая, смотрел на президиум. А Страхов не растерялся: «Я выбежал на трибуну и начал кричать - на кого руку поднимаете? Петрицкий прославил социалистическое искусство за рубежом, Касьян был советским гражданином еще в Праге. Мой плакат с Лениным получил золотую медаль в Париже, и коммунисты всего мира носят значки с этим изображением». Участники собрания были деморализованы и не решились осудить своих товарищей.

Абстрактная кубистическая композиция, 1923. Холст, масло. 156 х 75

В конце 1933 года власть собрала «Пленум Оргбюро Союза советских художников и скульпторов УССР» (Замечу, что Союз создали только в 1938-м - четыре года ушло на расстрелы и приручения). Каждый должен был корить себя или своих товарищей за ошибки, указанные партийным функционером. Бойчук должен был осуждать бойчукизм, бывшие футуристы - футуризм. Докладчик дал ориентиры, чего нельзя делать в живописи, и показал репродукции «буржуазного Пикассо» и местных художников-натуралистов, ибо «ползучий натурализм» не мог по своей сути выдавать желаемую счастливую жизнь за уже существующую. И вот Петрицкий, большой поклонник Пикассо и своей учительницы Экстер, подруги Пикассо, позволяет себе рискованное: «Когда товарищ Хвыля показал Пикассо, то зал серьезно смотрел на все деформации художника, а когда говорилось о той или иной работе натуралистов, в зале был слышен подлый издевательский смешок. Тогда я обратился к тов. Гансу (А он был функционером невысокого разряда - Д.Г.) с вопросом: как он объясняет то, что зал серьезно воспринимает Пикассо и что только несколько старых или всем известных своей некультурностью художников засмеялись, и то очень робко, неуклюже». «Но, оказывается, - продолжал Петрицкий, - Пикассо буржуазный, чего мы не знали. Партия раскрыла нам глаза, и нам теперь с Пикассо не по пути». А завершил покаянный свой спич Петрицкий, как всегда, в шутовском духе: «Искусство, - как проститутка: чем больше ему дашь, тем больше оно даст».

Во время войны Петрицкий оказался в Алма-Ате. Однажды он пришел к своему приятелю художнику Злочевскому и попросил одолжить 2000 рублей. Вежливо поблагодарив за деньги, Анатолий Галактионович вышел на улицу, и Злочевский услышал вопль: «Какое безобразие! Я, заслуженный художник, двух тысяч не имею, а он! Злочевский бросился к нему - как это понимать? Он сказал: «Петя, ты знаешь, как я тебя уважаю, но я не могу не затронуть человека».

Портрет писателя М. Доленга, 1929. Акварель на бумаге. 62 х 48

Он был остряк на грани дозволенного. Когда я, готовя альбом лучших обложек и титулов украинской печати, решил репродуцировать впечатляющий экспрессивно-конструктивистский титульный лист работы Петрицкого в книгу «Р. VX Год октябрьской революции XV». Слово «движение» и цифра XV воспринимались как оборотень (палиндром). Шрифтовая композиция состояла из имен авторов этой антологии, писателей и художников.

Игра с цифрой XV намекала на распространенный тогда среди творческой интеллигенции антипартийный анекдот: малограмотный активист читает панегирический текст в честь XVII съезда: «Нас посылали на взятие Зимнего, и мы брали Зимний. Нас посылали на ХУ ... » - « Иван Петрович, - шепчет ему секретарь, - это на «семнадцатый».

Присмотритесь к слову «Р.VX». Римское V здесь также похоже на «У», а соответственно год октябрьского переворота можно читать как «ХУ».

В 1947-м у «вождя всех народов» начался очередное репрессивное нападение. Все отрасли Советского Союза должны были к этому присоединиться. Академия художеств СССР и ее президент Александр Герасимов уже и не знали, с чем расправляться. Кажется, было искоренено все - от постимпрессионизма до абстракционизма. Оставались неприкосновенными только реализм и импрессионизм. Меч упал на импрессионизм. Срочно была выдана брошюра-приговор «Импрессионизм на службе империализма». На каждого художника принято досье: Ренуар, который ночевал в революционном Париже, а днем ездил рисовать этюды на пригород - в Версаль, который был в юрисдикции монархистов, - подлежал осуждению за «пребывание на территории, оккупированной врагом». На Сезанна, который никуда не выезжал, нашли другой компромат: он был католиком, то есть верил в Бога, которого в действительности не было.

Киевских художников собрали на очередное анафемствование. Озлобленный Петрицкий, как всегда, выдал непредсказуемое. Он заявил: опять партия открыла нам глаза. Так давайте же осудим Александра Герасимова, инициатора этой кампании, который учился у импрессиониста Коровина и, бывало, сам рисовал в импрессионистической манере.

Но, как член большевистской партии, Петрицкому и самому не раз пришлось говорить то, что «положено». Татьяна Ниловна Яблонская рассказывала мне: «Я по Вашей, Дмитрий Емельянович, просьбе начала писать воспоминания о Петрицком. И прекратила. Потому что вспоминается неловкое. В пятьдесят втором году я побывала в Кракове и с молодым комсомольским задором убеждала краковских абстракционистов в преимуществах соцреализма. Вернувшись в Киев, рассказала нашим художникам о загнивании западной культуры. Петрицкий подошел ко мне и сказал: Зачем Вы говорите о том, чего не знаете? Мне стало стыдно. На следующий день он выступал на партсобрании и с трибуны, как секретарь парторганизации, клеймил «гнилой Запад» вчерашними моими словами».

Князь Игорь. Эскиз к опере А. Бородина «Князь Игорь», 1929. Акварель, гуашь, серебрянка на бумаге. 46 х 36

Начиная с 1930-х, Петрицкий-художник вынужден был отступать в сторону соцреализма. Он должен был задействовать лишь часть своего огромного дарования. Но и при таких условиях ему часто удавалось сохранить экспрессию, порой парадоксальную. Скажем, декорации к пустопорожней опере «Щорс» были почти бесцветными, а натуралистический реквизит невзрачным. Зато сцена «Смерть Тараса» из оперы «Тарас Бульба» потрясла всех черными красками и неистовой ван-гоговской извилистостью форм. На дворе стоял расстрельный 1937-й. Комиссия, принимавшая спектакль, была настолько подавлена и озадачена увиденным, что рекомендовала снять эту сцену и закончить спектакль флагом казацкой победы над Дубно. Кстати, с тех пор эта опера идет повсюду без трагического финала.