Жорж Пьер Сёра. Герменевтика синевы

На этих днях празднует день рождения художник, создавший самый утонченный стиль внутри импрессионизма – пуантилизм. Вчера администраторы групп были удивительно единодушны, каждый отдал дань уважения рано ушедшему французскому художнику XIX века Жоржу Пьеру Сёра. Его эксперименты с цветом и его стиль предопределили развитие всего, от арт-нуво до поп-арта, что продолжает волновать человека, искушаемого благополучием.

После революции француженкам пришлось отказаться от каблуков в пользу чего-то похожего на современные балетки, чтобы не заподозрили буржуазного высокомерия. К середине XIX века манеры Франции становятся снова строже. Так Францию и будет водить, как маятник, от строгости к раскрепощению и весь будущий XX век и в наше время. Жан Пьер Сёра (1859 – 1891) – художник точного и точечного касания, его кисть не проходит по холсту, как это принято воображать, и не пляшет мазками, его игольчатая техника узнаваемо делает его картины зернистыми.

Когда Сёра родился, маятник, качнувшись, замер в точке крайней строгости. Сочетание старого и нового рождает оригинальность, заурядность складывается из чего-то одного: или ультра-старого или ультра-нового. Франции после наполеоновских войн с настоящим художественным чутьем удается идти к оригинальности. Это стремление к балансу из чувства самосохранения выразил Эдгар По в новелле «Колодец и маятник». Умберто Эко распространяет этот образ по всей Европе – сохранение баланса внутри лепестков разных взглядов, течений и стилей.

Жорж Пьер Сёра, Купальщики в Аньере, 1884

Кажется, обрезать ниточку маятника легче, но часы тогда остановятся – это то, в чем преуспевают и через что проходят все бывшие империи. Сёра за свою короткую жизнь сумел создать самый не имперский стиль – пуантилизм. Словно он держит в руке не кисточку, а этот тяжелый медный конус за ниточку. Далекий от политики, Сёра своим стилем утверждает идеал удержания Францией этой гармонии. Его критикуют за то, что работы скучны, женщины – холодны и безучастны, мужчины смотрят на них через стеклышко монокля. Он же игнорирует критику и сочиняет теоретическо-философские сочинения.

И Франция, словно послушная кисточке художника, смещается к республике и уже безвозвратно. Здесь важна резкость не движения – зрительного нерва, ближе или дальше от холста, дистанция выступает в роли микроскопа. Сёра снимает с чуть отстранившегося месье его монокль и на это стеклышко наносит цветные выпуклые пятна, из которых складывается общее изображение – груда молекул металла, вздымающаяся вверх. Камиль Писсарро, ученик Жана Батиста Камиля Коро, ставшего синонимом французского колорита, приходит в восторг от этого открытия Сёра.

Жорж Пьер Сёра, Эйфелева башня. Париж, 1889

Франция переживает новое рождение Республики, уже третей по счету. Недвижимое течение Сены (на левом берегу – рабочие, на правом – буржуазия) в обрамлении мрачного темного промоченного камня, которым выложена мостовая. Вдоль набережной на камне мох. Деревья высажены рядами и закрывают солнце, над ними нависают иссиня-серые крыши, сквозь них проступают светло- бежевые фасады не выше пяти этажей. Французы, заботливо опекаемые своей архитектурой, ведут себя, на взгляд художника, как сонные «купальщики в Аньере».

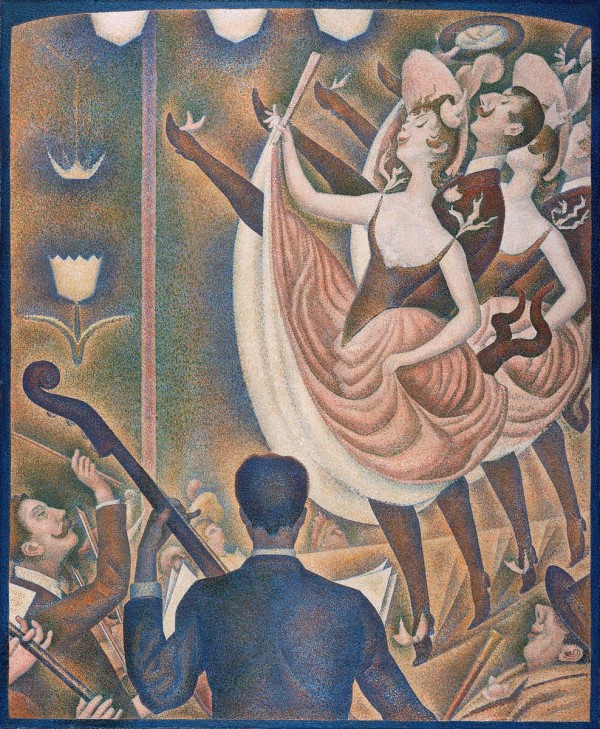

Дерзостное творение инженера Эйфеля поначалу в парижанах, ресторанных людях, вызывает объединяющий нацию скепсис: «Барон Осман - он убил Париж», но на свое стеклышко Сёра наносит фейерверк красок и зритель, всматриваясь в них, обнаруживает свою живую природу, как под микроскопом рассматривая амбиции и эмоции. Франция тогда, как балерина, держится в тени своих желаний. И из той же мозаики Сёра складывает «Канкан» (1890), хранящийся теперь в Нидерландах, в музее «Крёллер Мюллер», доказывая скептикам, что барон задал планировку, больше подходящую жизни.

Бульвары Парижа, созданные на длину ноги танцовщицы, раскрываются в новом стиле Сёра и заурядно его сравнивать с сыплющимся в разных комбинациях бисером. Художнику самому скорее пришлось бы по сердцу сравнение с бактериями, ему и честь выпала родиться в один год с выходом книги Дарвина. И испытал Сёра, обреченный на общий юбилей с теорией эволюции, влияние не только импрессионистов Энгра и Делакруа, но и химика-органика Эжена Шеврёля, доказавшего с открытием креатина, что в жизни важен легкий неинертный позитив.

Жорж Пьер Сёра, Канкан, 1890

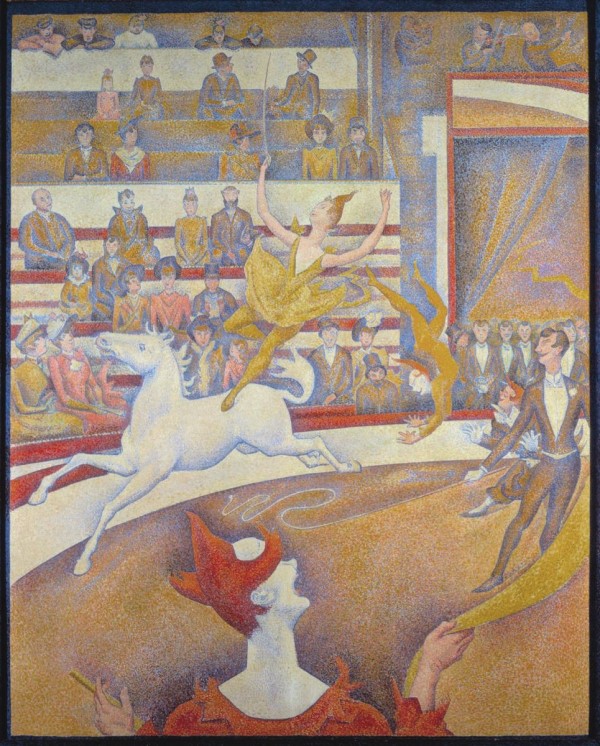

Как Эдгару Алану По доставляет удовольствие напоминать французам, что это они – авторы «Декларации прав», Сёра создает для Франции одним из первых её, теперь уже ставший модным и всемирно-известным, легкий неинертный позитивный шарм. Одним из его последних ярких созданий называют продолжение «Канкана» – Цирк (1891). В этой работе Сёра нет теплоты немого американского кинематографа. Гром, молнии, аплодисменты, замершее дыхание, удар бича дрессировщика и красный колпак шута. У всего этого представления заостренные черты…

Ускользающего момента золотые опавшие листья – одежда акробата, и неприятные хищные лица публики. «Цирк» Сёра – это зрелище. Долгожитель Эрнст Блох не сумел разглядеть в картинах Сёра немножко надежды. Художник понимает, что как бы искренне он ни усердствовал, публике не понравится, если и заметят, сочтут заискиванием – «несёразностью». И вопреки мнению считает, что не нужно поощрять в себе человека грустного и печального – к людям надо с любовью, с добром, с симпатией, и больше смеха – и вынужден выдерживать пренебрежение Гогена, а маятник сменит полюс и обведет их обоих лепестком.

Жорж Пьер Сёра, Цирк, 1891

Не в толстовском учении о добре и не в философии надежды Эрнста Блоха сходятся линии несказанного удовольствия от самого процесса жизни, их соединяет стиль, названный Жоржем Пьером Сёра – пуантилизм. Художник, лишенный домашнего уюта, Сёра не тянется к бивуаку и рассуждениям о плесени, наросшей на крошечной планете. Он видит, что мир изменчив, ему нужно движение. Не биолог, но понимает, что для жизни важно разнообразие. Сегодня зрителю нравится это одиночество ситуации, в которую художник себя ставит, она неповторима и неразделяема ни с кем. На стеклышках Сёра – клеточная структура жизненных ситуаций.

Люди живут настолько же ни о чем не думая: Солнце заходит – они засыпают, восходит – просыпаются, но надо ли обижаться на самих себя за то, что вечные темы общего порядка нас не тревожат? Много лет спустя, другой француз, Камю, будет говорить, что человека делает человеком не осознание себя, в таком случае человек беспрерывно смотрел бы в зеркало и думал: «Если тело угаснет, а мне что останется?» И не въевшаяся ржавчина общественной жизни, измеряемая в империалах, но страстная бактериальная природа, которой захотелось подняться вверх к небу…используя нас. Она нас взрастила, как ту среду, в которой можно комфортно существовать и жить. Художник начинает играть роль микроскопа, настроенного увидеть в человеке оптимальное сочетание возможностей и желаний. Если его ограничивать в возможностях и убеждать не в ему свойственных желаниях – это значило бы отнимать у него жизнь. И то, что сам человек разглядит в себе, даст ему заряд самодостаточности и направит к развитию стиля. «Стиль» – это слово в новом искусстве ключевое, оно объединяет сразу все: соблюдение пропорций, сочетание цветов, и призывает самого художника сохранять необходимую его ремеслу самостоятельность.

Этими качествами пуантилизм, подернутый дымкой безразличной ко всему Сены, а не солнечными полуденными бликами, привлекает к себе внимание Писсаро и Синьяка.