Борис Михайлов: «Борьба ушла»

После масштабной выставки «Книги. 1968 – 2012», которая проходила весной этого года в Ганновере, Борис Михайлов отметил, что в будущем хотел бы осуществить проект, посвящённый одному из украинских городов. Возможно, именно поэтому фотограф всё чаще приезжает из Берлина - в один из таких визитов в Украину и состоялась наша достаточно спонтанная встреча с ним и его супругой и соратником Викторией. Художник рассказал ART UKRAINE о творческих планах на будущее, а также о своих наблюдениях в политике и искусстве.

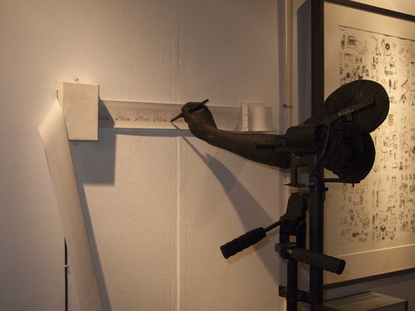

Борис Михайлов. Автопортрет. Фото предоставлено автором

Ася Баздырева Недавняя выставка в Ганновере «Книги. 1968 – 2012» охватывает почти пятьдесят лет вашего творчества и показывает украинскую историю в развитии. Хотели бы представить этот проект в Украине и что этому мешает?

Борис Михайлов Я рад, что вы принимаете мнение о том, что я снимаю историю. Для меня было очень важно, чтобы создаваемая мною фотография соответствовала времени. Я всегда старался проверить "нечаянный" это момент или он связан с чем-то "общим". Менялось время, менялось моё состояние, менялась моя фотография. И это всегда были не отдельные картинки - это были ряды, из которых и получилась, как мне кажется, история. Конечно, было бы хорошо показать эту выставку в Украине. Но у меня есть чувство, что моё творчество здесь должно быть пока спрятано - в нем есть что-то раздражающее.

Виктория Михайлова Это очень сложно технически: многие работы находятся в музеях, нужно будет договариваться, будет нужна страховка. Организация экспозиции на специальных столах требует и специального помещения, и очень больших вложений. Мы сейчас пытаемся сделать выставку в Харькове, и "без денег" это как-то очень сложно.

- Весной вы говорили, что ганноверская выставка станет точкой в бесконечности и началом нового…

Б.М. У меня такое чувство, что началась новая эра. Я не могу сказать, смогу ли я войти в неё, но началось что-то новое. Ранее популярные эстетические элементы уходят, например: женское, негативное, работа с плохим качеством. И формально это тоже проявляется, поскольку новое связано с компъютером, с другими скоростями смотрения и восприятия. Многое уходит по времени и это особенно чувствуется в Киеве, если сравнивать с другими местами. Новую тональность нужно найти и освоить, понять, как лично я могу в неё попасть. Может быть, я в неё и не попаду, потому что основа предыдущей линии долгое время была связана с внутренним сопротивлением. А новое ещё непонятно.

В.М. А если вернуться к проекту «Книги. 1968 – 2012», бесконечность касалась именно той выставки и для нас как бы оставляла некую возможность. В зале было расположено двадцать столов и в конце мы решили не вешать картинку - оставить себе шанс.

Б.М. Это скорее не личная, а композиционная бесконечность. Мне кажется, что экспозиция связывалась и с общим состоянием в современной фотографии, в которой важность из-за большого количества фотографий теряет ценность. Экспозиция этой выставки соответствовала этому знанию. Наступает момент, когда дальнейшее увеличение количества не нужно - должно быть что-то новое. Это как "дурная бесконечность": увеличение уже ничего не даёт.

- Поиск новой тональности не будет означать уход от интереса к украинской истории?

Б.М. Конечно. Себя не изменишь. У меня сейчас такое чувство, что здесь я уже всё сделал. Что я всё уже знаю, что нужно поменять формальные ходы, а иначе… Повторять вещи не имеет смысла. Я думаю, нахождение нового будет связано с новой политической ситуацией.

Борис Михайлов. Автопортрет. Фото предоставлено автором

- Я знаю, что вы недавно были в Верховной Раде…

Б.М. Я пришёл туда просто посмотреть и увиденное подтвердило показываемое теперь по телевизору: борьба ушла. Или хотя бы спряталась. Нет большой разницы между оранжевыми и синими. Такая тишина: сидят в одной столовой, кушают рыбку. Сейчас такое время, когда может быть затишье - есть требование общества, потому что надоело. И это надоевшее влияет на восприятие и на эстетику.

Выставка в Арсенале сделана в таком же варианте: нет борьбы - ровная, беспроблемная, очень классичная, но шевченковской боли и тональности уже нет. Эстетика выражает общее состояние общества.

Хотя экспозиция нарядная, зал потрясающий. Выставка сделана хорошо, но в одном направлении. С моей стороны - я хотел бы более активного и жёсткого подхода.

Есть некоторая опасность в том, что это определённая эстетическая установка Украины и эта установка на такое искусство всегда была. Может, в последнее время могла немного измениться. Все советские выставки тоже были такие "мягкие". Эстетическая линия выставки больше, чем другие возможности. Но эстетическая линия шикарная, увидели многое из того, что не знали. И ещё столько всего может быть открыто в Украине.

- Вам известна история, предварившая открытие выставки в Мыстецком Арсенале. Могли бы вы, как человек с огромным опытом работы с зарубежными институциями и поддерживающий молодых художников, прокомментировать ситуацию. Некоторые из художников собираются бойкотировать Арсенал.

Б.М. Если сейчас вырабатывается политика Арсенала-тихой заводи - можно выступать. А если Арсенал является институцией, предлагающей разные проекты - биеннале, выставки классического и современного искусства - проблемы нет. Если в Арсенале будет постоянная выставка - это уже третий вопрос. Хотя для этого ему не хватает силы…

В.М. Молодой крови.

Б.М. И даже старой. Есть некоторая пустотность, если говорить по истории. Даже иконная часть: визуально она смотрится потрясающе, но глубины я не увидел. Много барочной иконы. Неболезненной. Они прекрасные, но лаковые - и Христос там не мученик. Он какой-то совершенно непривычный, какой-то восковой. Это ощущение передалось на линию всей выставки. Но, может, я неправильно читаю.

Я думаю, что биеннале бойкотировать не будут. К тому времени всё будет нормально. Если художник сделал что-то серьёзное, он, конечно, будет стараться показать.

В.М. Мы были на биеннале в Китае. Заранее послали работы, всё согласовали. Когда всё уже было на стенах, одну работу попросили убрать, пришлось всё менять. А в день открытия, перед визитом официальных лиц, пришёл куратор, схватился за голову, сел молча на пол и попросил убрать ещё одну работу. Весь его ужас не шёл ни в какое сравнение с нашей испорченной выставкой. Мы поняли, что это всё-таки лучше, чем если кто-то пострадает по-настоящему. В итоге перед проходам официоза работу сняли, а затем - для публики - повесили обратно.

Б.М. Наверное, это было правильное решение. К нам в зал ходили люди - простые рабочие - смотрели на голые животы. На фото ничего особенного не было, но это было настолько что-то другое, что кураторы решили: показывать нельзя. Понятно: куратор стоит на защите общего чувства. Он делает своё дело. Наверное, потому и существует институт кураторства. А с другой стороны: «безумству смелых, поем мы песни». Смелый должен что-то продвигать. Это ситуация украинского общества. Это наше общество, где есть одно мнение, и есть совершенно другое. И пока между ними столкновение. Я думаю, оно уйдет само по себе.

В.М. Куратор представляет публичное пространство, а оно меньше открыто для таких активных действий.

Б.М. Вот смотрите, сколько времени прошло, на Западе у меня была масса выставок, а здесь ничего, ни одного бомжа не показали. А почему? Это хорошо?

В.М. В Берлине была выставка в церкви. Был скандал: пришли из агентства AПН и столкнулись с прихожанами церкви. АПН не соглашалось с искусством, а люди отвечали: где еще этим бомжам быть, как не на паперти?

Касаясь публичных пространств: приватный музей может показывать, что захочет, публичное пространство подчиняется обществу. Или как нам сказали - family public. По этой причине какой-то картинке могло вдруг не "хватить" места или она просто пропадала. А был такой случай в Музее, в Америке: мы долго не могли понять, почему какие-то серии настойчиво рекомендовано показывать на втором, а какие-то на первом этаже. Пока не увидели буклет для "наших маленьких посетителей от 5 до 12 лет" с загадками, типа: почему Б.Михайлов подошёл к танцующим? И с вариантами возможных ответов: потому что любит танцевать, потому что ему это интересно или, потому что хотел сфотографировать танцующих. Первый этаж музея был предназначен для широкой публики.

Б.М. Проблемы были на протяжении всей нашей художественной жизни. В любом месте и времени. Вопрос в другом: чем были наши старые высказывания? Они были ощущением того, что вроде бы надо это показывать - уже пора. Но оказывалось - нет, все время «не пора».

Что делает художник? Он раскачивает. Или фиксирует уровень неразрешенности. Ситуация в Арсенале показывает это состояние. Для меня это было выступление. И хотя оно вроде и не так сделано - что делать? Художники находят разные пути показа, тем более сейчас. Раньше показ был под столом, а сейчас надо показывать иначе. С другой стороны, это кураторский проект, и каждый куратор – это "художник" и он зачеркивает другого, как ДАДАист. Он имеет право зачеркнуть другого. И это будет вечная проблема.

Но может ли художник сдвинуть общество? Мне как художнику эта ситуация напомнила: надо что-то делать. Я уже как бы заржавел. А у молодых по-другому должно быть. Тут нет неправых.

Я думаю, что будущее биеннале не зависит от личности, оно зависит от времени, других факторов. А вообще, Мазепа есть Мазепа, Кочубей есть Кочубей. Они всегда договорятся - художники и кураторы. На самом деле никто ничего не потерял. Миф создан - это очень хорошо. Миф имеет сильное влияние.

- Вам не кажется, что протест часто заменяет работу над созданием художественного языка?

Б.М. Это и есть развитие нового искусства и языка. Тот язык уже дошел до своего конца, там уже все раскрутили. Ну вот возьмите абстракции, которые есть на выставке. Среди этого всего только Сильваши мне нравится. Многое у нас - просто лёгкие почеркушки по отношению к мировому искусству. Конечно, осваивать еще можно, но это повторение. То, что молодые делают, как раз и есть продвижением языка. Эта выставка показала, что современное напряжение заменено прошлым напряжением. Но композиция за счёт боли только прошлых веков, которая на выставке дана очень сильным фильмом Кавалеридзе, меня не совсем устраивает.

Я еще поддержу свою старую теорию: наше ощущение основано на умилении, а западное – на содрогании. Вот ты увидел работу, содрогнулся, и от этого получил кайф. А у нас – умилился, расслабился, и от этого получил кайф. Другое отношение к этому. И оно возможно, и то и другое, но разница очевидна.

- Расскажите о том, как вы видите фотографию сегодня. Что вас больше интересует – документация или создание образов?

Б.М. Разве документация сама по себе не является созданием образа? Документация тоже его создает, раскрывает его смысл, а создание образа – это форма смысла. Вот создание формы – это не значит создание смысла. Фотография дает смысл. И это тоже создание образа, но более концептуально. Не через ум идет, а через реальность. Но это тоже может быть как такой концептуальный ход, если ставить так вопрос.

Вопрос наверное стоит вот в чем – что сейчас, при теперешней множественности фотографий, больше хочется видеть? Ведь у каждого есть камера, нет никаких ограничений. Количество этой так называемой документации страшно увеличилось. И это расширение убирает качество, потому что документации стало очень много. И стоит вопрос: может ли моментальная съемка, этот момент, быть сильнее, чем уже продуманная и отобранная съемка? Пока момент проигрывает, на мой взгляд. И поэтому сделанное, продуманное становится более привлекательным.

- Представители Дюссельдорфской школы говорят, что документации момента недостаточно, они конструируют этот момент. Как вы думаете, что сегодня в этом множестве создаваемых документаций может быть релевантным?

- То, что они делают, уже не документация. Они играют с документацией. Есть две вещи (но это всё мои моментальные реакции на слова): кино и театр. Напрмер, группа АЕС продолжает или усиливает тему театра в этой документации. Через театр зритель должен понять, что там такое в основе их замысла. Это как бы прямое и как бы ясное - вот этим я определяю концептуальность. Гурский и остальные идут не через миф, а через какое-то понятие удивительной реальности…

В.М. Гиперболизированной реальности…

Б.М. Да, настолько сильной, что она по действию превосходит миф. Нам, украинцам, ближе вход через миф, а вход через реальность у нас закрыт пока. Пока не было такого, чтобы дошли без мифа.

- Именно поэтому боятся вас показывать - слишком реалистично?

Б.М. Может быть и поэтому. Хотя, к сожалению, мои работы тоже мифологичны (фотографии из серии "История Болезни"). Когда я в ПинчукАртЦентре отбирал работы в жюри, мне казалось, что отобранное мною – возвращение к этому реальному. Два портрета Волокитина - это не мифологическое, а реальное. Но это не получило продолжения даже у него самого, к сожалению.

Пока Дюссельдорфская школа закрыла часть реального. Там уже делать нечего. Для фотографии остается еще мифологическая часть. В мифологии нужно создание образа. Но тут тоже проблема – из-под художников выбили стул, на котором они сидели. Потому что эстетические штучки теперь все в компьютере. То есть, эстетическое создается легко. Вы говорите про новый язык? Компьютер придумал новый язык, он как бы все подытожил.

- Насколько вам важна реакция зрителя? Вы отметили ранее, что наш зритель приходит на выставку в поиске умиления, чего не происходит при столкновении с вашими работами.

Б.М. Интересна его непонимающая реакция. Удовольствие может получить только искушённый зритель. А неискушённого нужно брать чем-то ещё: голой натурой, дурью. Неискушённый зритель ищет умиления, потому что ему сказали: это хорошо. С детских лет его так учили. В букваре - "Грачи прилетели". Есть, конечно, "Боярыня Морозова" - но это уже сложнее. Этот тип учения ещё продолжает своё существование, но изменения уже происходят.

Первое, о чём я думаю в процессе работы: дай Бог хоть что-нибудь сделать. И когда сделал, думаю: вот это хорошо. Для себя. В конце концов, это мне должно приносить удовлетворение. Это мне понравится или другое. Значит, получается, только мне это и надо. Но трудно сказать, работал бы я, если бы не находил зрителя. Стимул “это кому-то надо” должен быть. Нет, конечно, определённого адресата. Есть то, что хочешь высказать и что хочешь показать.

- Ваши работы не из тех, что по завершению обретают свою собственную жизнь. В них присутствуете вы и ваши история.

Б.М. Это верно. Я не знаю, как так получается. Например, даже когда я снимаю исподтишка, через документальное проявляется личное. Ощущение опасности. Я становится важным. Я вносится в картину. Или при помощи композиций. Или при помощи сочетаний. В большинстве случаев непонятно: что такое художник, а что такое его картина. Перед художником стоит много задач. Иногда надо жертвовать "шедевром", чтобы общее высказывание было более точным.

- Это правда, что вы поселились в Киеве недалеко от вокзала, поскольку хотите делать проект с малообеспеченными социальными группами?

Б.М. Вокзал показывает реальность, отличную от прекрасной Киевской жизни и подсвеченных домов. Раньше был Курский вокзал в Москве, а сейчас здесь посильнее. Идёт такая чёрная масса. Я снимаю много, но у меня пока ничего не получается. Может, и не получится. Для меня здесь есть концентрация чего-то, чего я не встречал в других местах. Как фотограф я должен отработать существующие концентрации. Я знаю, что мне это уже использовать не придётся, потому что дальше сделанного я не прыгну.

В.М. Однажды была ситуация, когда мы дождём были загнаны в такое место, где на протяжении получаса находились в очень разнородной группе.

Б.М. Когда во время потопа собираются вместе львы и антилопы. Ощущение было такое, но картинки не получились.

Напоследок ещё о мифе. Недавно показывали записи балета Анны Павловой. Великая балерина была показана очень плохо. А тогда считалось, что это потрясающе. Дягилев сказал: “не снимайте Нижинского". Так вот Нижинский остался как таинственный миф, а Павлова, если её посмотреть, полностью развенчалась. А раньше это было прекрасно. Непоказанный миф больше, чем показанный. Очень часто я не хочу раскрывать свои работы - чтобы не убивать миф.

Ася Баздырева