Двойная экспозиция в фотопроектах Арсена Савадова 1990-х годов: Антропологическая иллюзия VS. Иллюзия эстетическая

Исчерпание эстетического

Тяга к Реальному – а именно она является движущим импульсом современного искусства – проанализирована настолько подробно, что добавить, казалось бы, в принципе, нечего.[1] Искусство стремится быть реальней самой жизни. Динамика процесса присвоения реального притормаживается, так, как искусством были апроприированы все драматические моменты бытия – от рождения человека и до его смерти. Когда же искусство ассимилировало все, что только можно было, пришло осознание быстрой исчерпанности шокового потенциала реального. Неизбежно происходит замыкание круга – эффект реального превращается в эффект ирреального. Реальное в эстетическом подобно разорвавшейся бомбе, но оно слишком быстро девальвируется. Те экзистенциальные вехи, которые в жизни, вне зависимости от количества повторений, всегда потрясают нас своим драматизмом, в искусстве обречены на обвинения во вторичности, «заезженность пластинки», эксплуатацию того, что уже было. Из этого табу на вторичность вытекает исчерпанность стратегии эпатажа. Гораздо более долговечен в своей эмоциональной насыщенности обратный ход – имплантация искусства в тело реальности, когда эстетическое подчеркивает, оттеняет, выявляет реальное.

Демонстративное эстетическое выталкивает невидимое реальное в поле видимости. Эстетическое в теле реального выглядит катализатором смысла – явным симптомом болезни, пугающим, больным инородным образованием… При всем нарочитом эстетизме Савадова, ставки «искусства ради искусства» у него резко падают. Он выстраивает оптическую конструкцию, совмещающую в себе два контрастирующих плана – бытия и искусства, антропологической иллюзии и иллюзии эстетической… Причем, художник нарочно прибегает к инверсии изображения и фона, инверсии значимости, которую зритель самостоятельно должен скорректировать, расставить приоритеты «что есть что». Незаметный горизонт бытия – как бы театральный задник, который прячется за ярким, бросающимся в глаза, перегруженным декором и действием главным планом. Его еще нужно извлечь, очистив от избыточной визуальной информации – увидеть и понять…

Двухплановая конструкция

Как работает эта двухплановая конструкция зрителю открывается в «Моде на кладбище». Манекенщицы манерно (намеренно заострен эффект позирования) валяются на надгробиях, «ползают», как насекомые, по прутьям оград. Самый травматичный и ключевой момент – снимаются в черном на фоне реальных похорон. Эта серия за счет подчеркивания параллелизма видимого и сущностного лично мною воспринимается как нерв творчества Савадова. Здесь видимое и сущностное не смешиваются в некоем диффузном коктейле, но четко соблюдается демаркационная линия между ними. Помимо контраста бытия и искусства, включается еще один шокирующий контраст – жизни и смерти. И мы должны самостоятельно осуществить процедуру фокусировки, настройки изображения и фона по степени их значимости, уяснив для себя, что это не мода выступает на фоне смерти, но наоборот. Художник намеренно усложняет задачу, ведя нас по следу ложных приоритетов. Система моды, приукрашивающая реальность – это квинтэссенция иллюзорного, топовое проявление товарного фетишизма. Смерть – бытие в его обнаженном виде, конечный пункт назначения. Сопоставление максимально чужеродных составляющих в одной плоскости, соответственно, дает искажение образа, максимальный отход его от банальной патетики… В том, что мы видим, нет, в принципе, ничего душераздирающего или из ряда вон выходящего.

Рутинная, ежедневная история обрывающейся жизни – в декоративном обрамлении fashion story. Шок вызывают сами зрительные настройки, сама нигилистическая оптика, основанная на переворачивании значимости. Говоря о нигилизме, обычно подразумевают обесценивание высших моральных ценностей, вызывающих «забвение бытия» здесь-и-сейчас. Нигилизм связывают с противопоставлением этическому эстетического взгляд на мир.[2] В «Моде…» действительно происходит процедура некой насильственной эстетизации того, что, в принципе, не эстетично – смерть ужасна. Нигилизм – это конец метафизического взгляда на мир. За метафизическим занавесом уже не прячется ничего. «Клянусь честью, друг, – отвечал Заратустра, – не существует ничего, о чем ты говоришь: нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело: не бойся же ничего!» Человек посмотрел на него с недоверием. «Если ты говоришь правду, – сказал он, – то, теряя жизнь, я ничего не теряю…» [3] То, что мы видим – голый факт, а не таинство смерти. От этого становится так невыносимо жутко. Нигилизм в ницшеанской версии присутсвует в подтексте почти всех савадовских проектов, в особенности программных вещей 1997-2001-го...

Манекенщицы ведут себя развязно, источая в пространство импульсы необузданной витальности – в них нет полагающейся случаю скорби и меланхолии, они напоминают диких черных кошек. Но этот фонтан бурлящей энергии на первом плане не более, чем отвлекающий маневр. Модели становятся будто бы невидимы, это мишура, предназначенная для подслащения пилюли, полагающейся по законам жанра memento mori. Напоминание о бренности жизни всегда присутствовало в традиционном искусстве, но выглядело как завуалированный намек на то, что земное существование есть лишь «красочный дым» – к примеру, атрибуты смерти, затесавшиеся в роскошном барочном натюрморте. В современном же искусстве, незаметная, побочная тема становится «трендом» – о ней принято заявлять громогласно…

Помимо экзистенциального контраста, конечно же, бросается контраст социальный – «потребление и смерть». В оптических настройках серии, он важен. Согласно авторскому замыслу, даже первичен, рождает шоковый эффект. Позиция художника такова: искусство не может быть дистанцированно от социальных проблем. «Лихие 90-е» – время социальных контрастов. Первые проявления варварской роскоши на фоне тотального обнищания. На этом строился базовый замысел художника. Здесь он прибегнул к классической стратегии эпатажа, пытаясь разбудить спящее «мещанское» сознание, вывести его из зоны комфорта. Эта плановая шокотерапия подчеркивалась «ценниками» на брендовые вещи под фотографиями: цена «шмоток» воспринималась как цена жизни и смерти. Еще одним напоминанием о простой истине – все в этом мире имеет свою цену. Художник уводит экзистенциальную драму конечности существования на второй план, но, в то же время, усиливает ее первым планом типичного самолюбования “общества спектакля”, растворяющегося в бесконечной эйфории потребления. Спектакль самодоволен, он разворачивает себя самое по принципу “все ОК”. Пожалуй, только смерть способна вызвать сбой в этой системе вечного и бесконечного ОК…

Вторжение сущностного

Смерть достаточно красноречива сама по себе и не нуждается в специальной режиссуре – это найденный мотив, документальная съемка, перед которой выставляются модели. Спору нет, постановка выглядела достаточно эпатажно по тем временам. Даже сам процесс фотосессии был экстремальным – снимали из окон джипов, чтобы можно было при необходимости быстро ретироваться. Но, с точки зрения дня сегодняшнего, актуальность “социального сафари” устаревает, зато обостряется экзистенциальная сторона видимого. Творчество Савадова притягательно за счет своей пограничности: художник раз за разом, вновь и вновь, не уставая и не пресыщаясь, открывает себе и нам ситуацию “существования на грани” – это и есть искусство, улавливание тонкой грани, разделяющей видимое и сущностное. Она, при желании, легко обнаруживается во всех его проектах. Она проявляется всегда, какой бы ни была тактика поведения на данный момент.

Поначалу – лобовое столкновение, драйвовое “бодание” с буржуазным сознанием, эпатаж в квадрате. Затем, приходит осознание того, что победить “поп-вкус” невозможно, как следствие – внутренняя эмиграция, “бегство в Эгипет”…[4] Но всегда есть некая имплантация Сущностного в тело Реального. Реального – как некой сконструированной реальности. К примеру, в “Моде” художник великолепно использует гениальное Бартовское правило колкой детали, punctuma, ранящего и приковывающего взгляд. Пунктумом, естественно, стала не модная съемка, но лица реальных покойников, застывших вокруг них близких, или обнаженные спины могильщиков. Взгляд всегда уводится вглубь, чтобы внезапно «обжечься» об этот беспощадный финал, который, в конце концов, случится со всеми. Для этого был использован эффект «blow up» – оптического приближения дальнего плана. На это идиосинкратическое зрелище похорон невозможно смотреть – боль заставляет моментально отводить взгляд. Анестезия в виде прелестей «женщин-кошек», пожалуй, вполне уместна. Вот оно, победное возвращение реального, демонстрации его могущества и развенчание потуг искусства «быть круче». Шаткая конструкция мгновенно переворачивается – и второй план, background, первым. Момент истины скрыт именно там. А постановочные модные съемки выступают лишь катализаторами, делающими всепроникающее зло действительно прозрачным...

Многоканальное изображение

В связи с оптикой Арсена Савадова, чаще всего, упоминают «трансмедийность», «иномедийность». Имея в виду неопределенность в выборе основного медиа, как канала восприятия визуальной информации. И дело тут не только в используемом им методе «всеядного изображения». Сегодня художник называет себя живописцем по преимуществу.[5] Но в его картинах абсолютно легальной основой являются фотографические матрицы – композиция собирается по частям с разных фотоисходников. Но под гриф «фотореалистической» эта «постмедийная» или «трасмедийная» живопись не подходит. Так же, как и под гриф «пикториалистической» не подходит постановочная фотография: в ней не так уж много «живописных эффектов» в классическом понимании этого слова. «Фотореалистический», «пикториалистический» – слишком узкоспециальные и односторонние понятия, в которые сложно вписать авторскую интенцию, она всегда претендует на широту экспансии.

К примеру, в новом, «сверхчетком» цифровом фотоизображении не счесть всяческих атавизмов. Не зря же художник называл и продолжает упорно называть себя постмодернистом, то есть, эклектиком. Миссия постмодерниста заключается в работе со всем доступным культурным багажом. В переработке его, переструктуризации, в следствии чего, появляется новая структура с новыми критериями качества.[6] Критерием качества Савадовских работ является тактичность и убедительность имплантаций Другого в однородную среду, имплантаций Сущностного в Видимое. Выражаясь лакановским языком, популяризированным Жижеком, имплантаций petit object a.[7] Говоря о ранних фотопроектах, и внедрениях чужеродного, художник использует слово «интервенции» – но они не всегда несут откровенно агрессивный смысл. Сбой системы могут вызвать и довольно тонкие, второстепенные, и абсолютно не враждебно настроенные агенты…

Они не всегда поддаются стандартным формулировкам, но на этом строится вся драматургия его творчества. Изображение является «многоканальным». Четко работает система перекрестных ссылок – одна модель видения ссылается на другую, но ни одна из них не является доминирующей и изначальной. Сложно найти грань между постановочными fashion cъемками и классической картинной композицией с тщательно продуманной структурой – освещением, балансом композиционных масс. В то же время, сложно не отметить сценичность его композиций – здесь всегда наличествует некая замкнутая и завершенная в своей целостности мизансцена, метафорическая сцена бытия, альтернативная спектаклю общества потребления. Опять же, темпоральность целого проекта заимствуется из кинематографической эстетики. Фотографии – «кадры», которые дополняют друг друга и рассказывают историю, в которой прослеживается нить повествования.

Инобытийность

Принципиальный отказ от узкоспецифичного, «профильного» видения, привязки к какому-либо из медиа – оно не картинно, не фотографично, не театрально, не кинематографично, но все это вместе взятое – означает претензию на универсальность видения. Живопись, цифровое фото, видео маркируются, являются таковыми только по принципу заполняемой «медийной поверхности». Это квинтэссенция универсального эстетического опыта… Видимость, возникающая на медийной поверхности у Савадова, будоражит нас тем, что она «всегда из другой оперы», отсылает взгляд к чему-то другому. Мы следуем за этим настойчивым указанием, ищем первоисточник, но оказываемся в замкнутом кругу медийных трансформаций. Но не в этом главная интрига творчества Савадова и основная грань неразличения – или, наоборот, различения. Его намерения куда глобальней. «Иномедийность» есть инобытийность. Постоянное пребывание в пограничном состоянии, рискованная миссия заглядывания за грань. Только перспектива иного бытия, или же, радикально – небытия – помогает рефлексировать состояние здесь-и-сейчас. В одном из интервью художник назвал то, что он делает, «тотальным перформансом», подчеркивая его процессуальность. Своеобразным погружением в Другое, увлекательным «трипом». И он разворачивается на своеобразном «перекрестке» – там, где искусство становится жизнью, а жизнь – искусством. Это не есть творческая стратегия, но судьба художника. Мало кто, на самом деле, ставит перед собой подобную задачу превратить жизнь и искусство в сообщающиеся сосуды, которые наполняются опытом одновременно...

До «Моды», в 1997-м возникает проект «Deepinsider», состоящий из двух частей «Донбасс-Шоколад» (илл. 1-4) и «Коллективное красное», ставший визитной карточкой художника. Название себя оправдало в полной мере: в поисках собственной идентичности – не только коллективной, но индивидуальной – художнику удалось погрузиться максимально глубоко, к абсолютно архетипическим образам социальной и личной мифологии. Итак, взгляд углубляющийся и самоуглубляющийся, спускающийся вниз, медленно проходящий «круги ада», внутреннего и внешнего. Почему здесь хочется сделать явный акцент на внутреннем? Как отмечали неоднократно критики и теоретики, отражательные способности искусства направлены или на внешнюю, или на внутреннюю стороны реальности.

Этот достаточно односторонний и тенденциозный взгляд на вещи опровергают именно такие сильные личности как Савадов, называющий себя «декадентом». Декадентом, погруженным в социальное. Его «бытие на грани» – это и бытие на грани между внешним и внутренним. Ни то, ни другое не является «более реальным». Само это разграничение «внешнее VS. внутреннее» кажется условным. Декадентство – это, прежде всего, эскапизм, поиск внутреннего убежища. Но в современном обществе найти его невозможно. Социальное, рано или поздно, тебя настигает. Так что, существование на грани – это выход, настоящий художник всегда нарциссичен, он находится во внутреннем диалоге с самим собою, поводом для которого является внешняя реальность… Что очень хорошо видно в «Deepinsider»-е – в пластах социальной мифологии, в социальном диагнозе, проступает сам художник.

«Шахтеры – это большая трагедия. И, тем не менее, это единственная социальная группа, равновеликая по своей мощи художникам», – так Савадов обосновал момент выбора именно этой, зеркально отражающей его самоощущение социальной прослойки в интервью для журнала «Огонек».[8] В своем незавидном статусе шахтеры действительно сродни художникам – это основание социальной пирамиды, изгои, эксплуатируемые, работающие в немыслимо тяжелых условиях, рискующие жизнью, получающие копейки за свой труд. Эта эксплуатация – одна из явных язв общества. Художник пытается привлечь к ней внимание, но своими методами мифологизации социального контекста. В его образах проявляется сочувствие и солидарность. 1990-е были временем непрекращающихся шахтерских забастовок.

Художник чувствует душевное родство с этими изгоями и маргиналами. Он пытается полностью отождествиться с ними, прочувствовать, что называется, «на собственной шкуре» тот «экстремальный экспириенс», который ежедневно приходится переживать им… «Мы очень просились в забой. И директор шахты вяло сказал: “Ну опустите их по лаве". Только потом мы поняли, что глагол "опустите" был им употреблен во всех смыслах. Обрядили нас в х/б, в резиновые сапоги, поверх спецовка – и в лифт, в клеть. А лифты там могут падать, в свободном полете – 800-900 метров. Яйца к горлу пристают. Примерно так нас "кинули". Я думал, что шахты – коридоры, комнаты и там работают героические шахтеры. А оказалось, работают они в норах площадью полквадратных метра. Передвигаться можно только ползком, причем земля сразу у твоего подбородка и над макушкой. Это настолько тяжело, что кажется нереально. Хуже, наверное, только Освенцим. Плюс 45 градусов, в двойном х/б, со спасательным оборудованием, в респираторе. Я с себя половину оборудования снял – было невозможно…»[9]

«Антропологическая Одиссея»

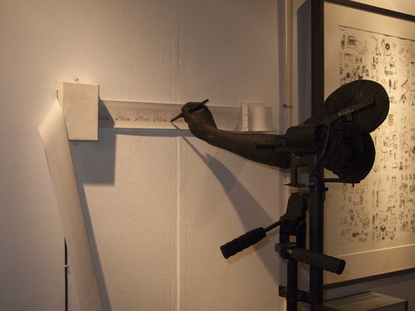

Рассматривая постановки из серии «Донбасс-Шоколад», понимаешь, что «пунктумом», запускающим механизм восприятия, в них является именно то, что не есть постановкой – мужественные и простые, затонированные «шоколадной» угольной пылью лица и массивные тела ряженных в балетные пачки шахтеров. Это характерный антропологический тип. Реальный персонаж в роли актера. Он подыгрывает спектаклю, но, при этом, остается сам собою. На лицах с демонстративным чувством собственного достоинства действительно читается явная печать Реального – на западе, со слов самого же художника, его фото воспринимаются, прежде всего, как документ. Савадов находит убедительную оптическую формулу Реального, соединяя документальный background и постановочные съемки, обряжая реальность в одежды искусства. И только вместе они – сила.

К чему этот странный знак – пачка на шахтере? Элемент абсурда, снимающий однозначность видимого, эти персонажи не могут быть гомогенны по определению. Так, здесь художником разыгрывается еще одна из возможных комбинаций в соотношении Сущностного и Видимого, перестающими быть параллельными измерениями. Взгляд цепляет именно «осадок реального» в сложно сконструированном, искусственном зрелище. А если разобраться, то все происходит наоборот – имплантация искусства в жизненную среду рождает откровение достоверности. Ясно, что генетически этот проект противостоит предыдущей эстетической конструкции «социалистического реализма» – где все есть ложь, гомогенная видимость. В Савадовском абсурдизированном, деконструированном соцреализме нет «трудового экстаза» стахановцев. Зато, появляется и проявляется то поначалу незаметное, слегка скептическое отношение реального к игре, в которую играет искусство. Реальное знает то, что искусству не ведомо… Оно легализирует эстетический опыт, подтверждает эго подлинность.

Образы «Deepinsider»-а сверхубедительны в своей трансгрессивности – без этой канонической для постмодернизма категории мышления, конечно же, дело обойтись не могло. Каждый шаг в украинском искусстве 1990-х – это выход за рамки обычного видения и мышления. Шаги Савадова были наиболее радикальны, причем, до определенного момента радикальность взвинчивалась по нарастающей. Пиком трансгрессивности стала «Книга мертвых». После этого, уже сложно было что-либо добавить в соревновании искусства с реальностью. В нем искусство заранее обречено на проигрыш – но Савадов приходит к этому не логическим путем, но до конца отработав свою ритуальную миссию «deepinsider»-a – пройдя все Дантовы круги ада. Смысл движения заключается именно в ритуале примирения реального и символического. Нелепая и монументальная одновременно фигура шахтера в пачке является результатом этого примирения. И главным действующим лицом в инициации hоmo sacer. Своими проектами художник заставил нас вспомнить базовую для восприятия вещь, а именно то, что миссия искусства изначально ритуальна…

Даже в сознании широкой публики искусство Савадова ассоциируется, прежде всего, с этими «химерами», шахтерами-«трансвеститами», парадоксальным образом, совместившими в себе маскулинное и женское начало. В современном искусстве происходит обратная герметизация популярных символов. Шахтеры и балет – это то, с чем ассоциировался Советский Союз, а затем и все постсоветское пространство, частью которого стала Украина. Классический балет – это часть незыблемой, нетрасформирующейся, консервативной культуры. Мещанской – как любит подчеркивать Савадов. Поэтому, безобидная, казалось бы, пачка становится знаком идеологического врага, антипода. К тому же, в травмированных мозгах советских людей балет стал зловещим знаком краха политической системы, государственного переворота.

Все помнят, что с захватом власти ГКЧП, по телевизору транслировали преимущественно «Лебединое озеро». Но на шахтере пачка приобретает совершенно другой, дадаистский смысл – в фигуре ряженого присутствует, к тому же, некий оттенок субкультурной левизны и «голубизны», противостоящей официальной культуре. Не случайно, проект был опубликован во многих культовых изданиях - … . Место, обладающее своей site specific в «эстетическом бессознательном» проекта, конечно же, тоже выбрано не случайно. Это, прежде всего, андеграунд, подземелье, скрывающее некую тайную активность. Шахта осмысливается как сообщество избранных – последних, ставших первыми, «сверхлюдей», метафорически поклоняющихся темной стороне бытия. Их «закрытый мужской клуб» – это клуб отверженных…

Итак, маргинальные зоны – экзистенциальные и социальные – куда действительно еще возможен был трансгрессивный прорыв или «глубокое погружение», cтали предметом особого интереса Савадова. Он изучает «повадки» и ритуальную канву жизни их обитателей, чтобы отождествиться с ними. Балетные пачки – как белые испачканные одежды утраченной невинности человеческой природы, как крылья падших ангелов. Этот мотив восставших против высших сил и наказанных за это сверхсуществ возник еще на предыдущем этапе творчества Савадова, и мы еще вернемся к этому. Белые одежды – знак, отмечающий homo sacer, «человека священного», как на самом деле, в Древнем Риме называли изгоев. Нomo sacer может быть безнаказанно убит всяким, кто того захочет, но не может быть принесен в жертву богам.[10] Д.Агамбен, на этом выстроил свою концепцию официально признанной, но мнимой «святости» человеческой жизни. В казусе римского права он увидел прообраз спекулятивной современной «гуманности», ставшей основой политической системы. В постсовесткой ситуации, с ее вопиющей социальной незащищенностью, это безответственное отношение государства к человеку особенно актуально. Человек священный, опять же, существо, находящееся на грани, то есть, фактически нигде. Его потенциально уже не существует, он иcключен и из мира богов, и из мира людей. То, что мы наблюдаем в Савадовских постановках, больше всего напоминает ритуал инициационного посвящения в homo sacer. Более того, ритуал посвящения не имеет конкретной исторической привязки – он универсален. Чтобы стать членом сообщества, человек должен подвергнуться всеобщему унижению, валяясь в ногах “старейшин”…

Превращение закрытого сообщества шахтеров в сообщество мифологических homo sacer, обживающих пограничные территории – то был первый экстремальный савадовский trip. Художник сам прибегнул к этому сленгу, подчеркивая эффект расширения сознания. Нахождение общего языка, и невербальной коммуникации – тоже часть проекта. Возникает впечатление синхронии, вибрации на одинаковых частотах всех участников съемок. Серия аналоговых фото, часть cнимков из которой выполнена в черно-белом варианте, насыщена живописными аллюзиями – от Рембрандта до Люсьена Фрейда. Они изысканно «пикториалистичны» – что дает повод утверждать тонкая игра светотени.

Божества подземного мира, genius loci, благодаря естественному камуфляжу угольной пыли на лицах то проваливаются в мрак шахты, то отделяются от него. У них свои ангельские и демонские иерархии, своя субординация, правила доминирования и подчинения. Из карнавального хаоса тел вдруг выкристаллизовывается некий сюжет. Карнавал, ритуальный и мистический опыт, выводящий за рамки обыденного сознания – это все традиционные «зоны трансгрессии», здесь активно обыгрываемые художником. С точки зрения обычного человека «зоной трансгрессии» являются и омерзительно грязные шахтерские душевые, где разыгрывается спектакль установления мифологических матриц человеческих взаимоотношений – здесь сразу ясно, кто сильный, а кто слабый, кто победитель, а кто побежденный…

«Коллективное красное» – еще одна часть глубокого погружения. В каком-то смысле, даже более провокационная, чем «шахтеры» и более изощренная, эстетская – мы попадаем в «кровавое месиво» культурных мифов, здесь в полной мере проявилась Савадовская тяга к их нагромождению. Как явствует из самого названия – это погружение в коллективное бессознательное. И извлечения из него тех «возвышенных» мифологических матриц, которые кроются в самой уродливой, «чернушной» социальной реальности – такой, какая она есть на самом деле, в самых неприглядных ее закоулках. Первая часть проекта – съемки на мясокомбинате. Социальный, документальный backgraund, как всегда, у Савадова берет за душу жутью антропологических типажей и условий «выживания» в маргинальных зонах – реки крови, обезглавленные коровьи туши, стокилограммовые тетки с крюками в руках. В этот дежурный «реальный ад» в качестве интервентов из «мира искусства» поплескаться в крови запускаются хрупкие юноши, в клеенчатых фартуках, или же нарядных, расшитых костюмах тореадоров. То есть, перед нами разворачивается настоящий «театр жестокости».

Очень удачно визуализирован основной посыл художника, не новый, но всегда актуальный – жизнь есть борьба за выживание. И показано это с ницшеанской беспощадностью. В мифологическом контексте бойня – это не просто «издержки цивилизации», которые ханжеское «мещанское сознание» старается игнорировать. Но место перераспределения основных жизненных ресурсов – здесь всегда побеждает сильнейший. Кровь – это не просто кровь, но энергетический потенциал, который у всех различен, жизненная субстанция. Кровавое зрелище так будоражит зрителя потому, что фонтанирует флюидами витальности. Сквозь призму мифологического видения «вечного возвращения того же самого» перед нами разворачивается поединок сильных и слабых, жертв и палачей, чудовищ и героев, животного и человеческого, жизни и смерти. Это Минотавр, торреадоры, коррида…

Главный герой эпопеи – «Минотавр», то есть, персонаж, надевший на себя отрубленную коровью голову. «Мы снимали на мясокомбинате: 80 неразделанных туш, кровь везде, жара от ламп. Но цель-то была какая? Мне надо было всего лишь оживить миф о Минотавре, после Беклина и Пикассо вернуть его в контекст актуального искусства». [11] Оживление получилось весьма провокационным. В творчестве того же Пикассо, Минотавр – персонаж «гибридный», олицетворение двойственности человеческой природы и тех страданий, которые делают из животного человека. С одной стороны, воплощение ураганной ярости или страсти, с другой, в своей укрощенной ипостаси, он предстает поверженным и безобидным – ослепленным и ведомым девочками. Если же обратиться к классической интерпретации этой мифологической фигуры, она более агрессивна и монструозна. Заточенный в Лабиринт Минотавр, плод животной страсти Пасифаи, жены царя Крита Миноса к быку, который был убит Афинским героем Тесеем – мрачный символ опасности и смерти. Савадов учел обе эти трактовки.

Противник Минотавра – тореадор тоже получился фигурой сложной и полисемантичной. Она обозначает победу человеческого начала над звериным – хотя, на самом деле, победа оказывается эфемерной. Несмотря на тонкую красоту юношей-статистов, печально застывших в лужах крови «ангелами смерти» с надгробий, сюжетные коллизии с Минотавром и тореадором выглядят ключевыми. Вот изящная, лаконичная, нарядная сцена – отдыхающий на фоне алой драпировки после борьбы монстр, возлежащий в обнимку со своим обессиленным врагом, тореадором, в почти не запачканных белых чулках – он приглашает зрителя поднять заздравный бокал с кровью… Поверженный Минотавр валяется в ногах у тореадора, победно воздевшего руку с мулетой… Порнографический акцент в этот изысканно эстетский и одновременно «чернушный» микс образов добавляет сцена минета – страсть на фоне смерти, «пре-вращения любви и ненависти» между заклятыми врагами имеют сложный характер…

Вторая часть «Коллективного красного» не столь эпатажна, но важна в плане смысловых настроек – самопозиционирования, экстрагирования из социума «изгоев», «ненужных людей». Здесь разыгрывается явный конфликт ценностей, выстраивается двухплановая конструкция «они и мы». Самоощущение новаторского – «непонятного, раздражающего, экстремистского» – актуального искусства, которое не могло найти признания в архаичном общественном сознании 1990-х, было сродни самоощущению романтического героя. Савадов последовательно придерживается этой концепции творческой личности, с «размытым чувством» внешней реальности и обреченной на одиночество. Точнее, его герой, декадент и диссидент, заточен в своей внутренней реальности. Имплантация «провокаторов» и аутсайдеров в «коллективно красное» массовое сознание, массовую психологию, делает очевидной всю нелепость идеологических стадных инстинктов. Как бы не мимикрировал савадовский «кордебалет» радикальных эстетов под «красных», переодеваясь в алые пачки, эти «тонкие создания» выглядят чужеродными в толпе...

Интрига проекта выстроена на двойной тактике поведения – дистанцировании от идеологического фона, но, затем, внедрении в него. И, наконец, завоевании, «переформатировании» сознания на собственный лад. Опять же, это приключение неких неидентифицируемых персонажей разворачивается последовательно, как некий нарратив. Их идентичность – социальная, профессиональная – намеренно размыта. Эти персонажи просто «другие», что свидетельствует о нежелании автора навешивать себе и своим героям привычные ярлыки. В начале истории, мы видим юношей в красных пачках в темноте меблированной в классическом стиле комнаты. За окном солнечная площадь запружена народом, вышедшим на коммунистическую демонстрацию. Они возвышаются над толпой, как высшая «каста» людей духа. В этих «пришельцах из иных миров», опять же, разыгрывается карта классового противостояния – интеллигенции и пролетариата, культуры и идеологии, элитарного и массового. В этих образах, как и предыдущих «травести», подчеркнута «размытость сексуальной идентификации» за счет переодевания и нарушения поведенческих шаблонов.

Рафинированные типажи «ангельской природы» бесполы и соблазнительны одновременно. Точнее, их половая идентичность сконструирована искусственно. Вспомним – «только искусственные, утрированные знаки пола способны соблазнять». [12] То они короткими перебежками прокрадываются по площади перед толпой, размахивающей красными флагами… По пытаются слиться с нею, прячась под флагами. И вот уже цель достигнута – один из «диверсантов» сидит на импровизированном престоле, устланном красным знаменем, в окружении колоритных орденоносных дедушек и бабушек на фоне ностальгической надписи «Мы – советский народ»… Осмысление своей «постсоветскости» – отличительная черта 1990-х. И, коль уж речь идет о полноценной рефлексии над социальным контекстом, мимо этого идеологического нюанса художнику сложно было бы пройти. В одном из интервью он называет себя марксистом: его симпатии на стороне народа, в каком бы эйфорическом заблуждении тот не пребывал – марксистом-мифотворцем, марксистом-аутсайдером…

Арсен Савадов – художник с полярным диапазоном самовыражения. Создаваемые им образы держат зрителя «на крючке» своей противоречивостью. Они причиняют дискомфорт, терзают, наносят раны экзистенциальной беспощадностью, и, в то же время – раздражают упорным и маниакальным поиском подлинной красоты. Как писала Сьюзен Зонтаг в фотографических штудиях: на протяжении всей истории фотография (а шире – и искусство) стремилась быть или красивой, или правдивой.[13] В образе доминирует или эстетическое измерение, или экзистенциальное. Или то, или другое. Если же он «ужасающе красив», то притягивается сразу к двум противоположным полюсам, и рано или поздно, центробежные силы разрывают его. Савадовские образы обречены на то, чтобы вечно колебаться между тягой к Реальному и влечением к Прекрасному. Его базовые фотопроекты ужасающе красивы. Красивы той парадоксальной красотой, которая основана отнюдь не на гармонии частей и целого, в них «есть еще хаос».[14] Ведь, красота в современной версии – это красота хаоса. Образы с колоссальной силой притягивают и отталкивают одновременно…

Библиография:

1. Агамбен Джорджо. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.vkarp.com/2013/10/18/агамбен-джорджо-homo-sacer-суверенная-власть/.

2. Бодрийяр Жан. Соблазн. М.: Ad Мarginem, 2000.

3. Жижек Славой. Возвышенный объект идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999.

4. Жижек Славой. Добро пожаловать в пустыню Реального. – М.: «Прагматика культуры», 2002.

5. Курина Аксинья. Арсен Савадов: «С молодежью общаюсь непосредственно, то денег дам, то в глаз кому-то»// Українська правда. Життя. – 2009 - 28.09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/interview/2009/09/28/27559/.

6. Левичева Е.Н. Религиозная антропология Серена Кьеркегора. Глава I. §3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hpsy.ru/public/x2315.htm.

7. Ложкина Алиса. Арсен Савадов: «Мои герои – это персонажи с размытым понятием реальности»// Art Ukraine. – 2011 – Cентябрь - октябрь 1 (1).

8. Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/NICSHE/zaratustra.txt.

9. Сонтаг Сьюзен. О фотографии. – М.: «Ад Маргинем Пресс», 2013.

10. Украинский Экстрим.// «Эксперт-Центр». – 2001 – 22.08 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://expert.org.ua/2001/08/22/010822c5.shtml?print_version.

Фото: snob.ru, afisha.gorod.ru, afisha.bigmir.net, artinua.com