«Выход / Exit». Вводная к выставке Сергея Белика

Нужно ли говорить, что начало текста о живописи Сергея Белика с вопрошания о смысле такого текста спровоцировано самими работами художника?

В ходе беседы с автором окончательно прояснилось, что мы с ним почти единомышленники, и сходимся во всем, за исключением лишь одного. Но как же мы можем быть единомышленниками, если это одно разночтение, столь малое, что выражается даже не одним звуком, а лишь способом его написания, и есть – главное? Предопределяющее все дальнейшие размышления и пути?

Для Сергея Белика есть Бог, а я не пишу это слово с заглавной буквы.

Впервые я увидел картины автора на молодежных выставках второй половины 1980-х – в оттепельную пору «рerestroika & glasnost». Замечу, что к этому времени нам обоим уже перевалило за тридцать, и нас можно было назвать молодыми лишь по одной из художественных конвенций, по которой молодость длится ровно до 35 лет. К этому времени Сергей завершил учебу в одесском художественном училище и в ленинградской «мухинке» и уже лет десять активно участвовал в одесских, всеукраинских, всесоюзных и зарубежных выставках.

«Бытие» (1979). Здесь и далее – работы Сергея Белика

Это были натюрморты, и, честно говоря, они произвели на меня сильное впечатление. Не только потому, что резко отличались от характерной живописности «одесской школы» (которой Сергей Белик вполне овладел, судя по его работам 1970-х). Точный академический рисунок, выверенная статичная композиция, строгость и убедительность в передаче разнофактурной предметной материальности, мастерское владение цветом и светом, – от сдержанной роскоши сложных рефлексов, не растворяющих объемы, но подчеркивающих их весомость, до почти гризайльной утонченной тональности, – все это было совсем непохоже на то, что я тогда любил и ценил. Главная загадка, или тайна, была не во внешнем «академизме», исподволь, впрочем, нарушаемом то фрагментацией, то нестандартной точкой зрения. Складывалось ощущение взгляда сквозь магический кристалл, наведенный на вполне обыденный фрагмент реальности. Магия заключалась в том, что обыденность растворялась в сфумато вечности. Натюрморты Белика будто изымали предметы из временного потока и обнаруживали их сущность – их «идеи», эйдосы, неподвластные случайностям и превратностям. Совершенные идеалы. «Своїм мистецтвом я маю на меті донести до глядача гармонійну та світлу уяву про світ», – так писал Сергей Белик уже позднее, в 2004 году, в каталоге своей персональной выставки в нью-йоркском Украинском Институте Америки. Для меня, закоренелого материалиста, как раз в 1980-е поверявшего свои убеждения перечитыванием Платона и радикального неоплатоника Лосева, это было необычайно интересно и так же не близко, как и восхищавшие меня Платон и Лосев. Мне казалось, и сейчас кажется, что медитирование на совершенстве и вечности (эти понятия – во многом совпадающие) в тот момент, когда все переворотилось и даже не собирается укладываться, когда все смешалось в доме бытия – анахронизм. В буквальном и переносном смысле. Интересно, но не близко. Не мое. Слишком совершенно. До холодности. До того, что буквализируется само название жанра «натюрморт». Совершенство и идеал для меня всегда были синонимами окончательности, а, стало быть, смерти. Потом наши с Беликом пути надолго разошлись.

Вновь встретились мы совсем недавно, когда вместе с Мирославом Кульчицким искали работы, в которых актуальная проблематика не сводилась к агитке, а представляла собой некую художественную ценность. Другими словами, отчетливо реагируя на болезненные травмы современности, выводили за пределы сиюминутности. На одной из одесских выставок мы обнаружили то, что искали.

«Интерьер. Скользящий свет» (2013)

Мертвенный гризайль. Профильный силуэт немолодого человека, идущего по коридору и сейчас вот-вот скроющегося за углом. «Бесцветный» колорит, костюм, как знак и место действия, странным и неумолимым образом вызывали однозначную ассоциацию с идиомой «коридоры власти». Казалось бы, схвачено одно мгновение, но силуэт мужчины, перспективно сокращаясь, повторяется в картине – зеркале на стене. Так называемый эффект «зеркальной бесконечности». Гегель называл такую бесконечность «дурной»: не от разума, а от рассудка, когда изменения однообразны и однотипны, а значит – ничем не «разрешаются». Ничего не рождают. Бесплодность и безрезультатность власти – это было актуально. Но прикосновение к бесконечности, конечно, выходило за пределы конкретного контекста времени и места.

Именно в этот период Сергей Белик становится лидером группы художников, преимущественно молодых и работающих в различных медиа. На мой взгляд, главное, что их объединяет (помимо подчеркнутого внимания к профессиональной «сделанности» работ) можно сформулировать по названию одного из их проектов: «Одиночество в толпе». Группа, где принципом стал отказ от любой «групповщины», любого «мейнстрима», если такой мейнстрим не отвечает индивидуальной позиции автора. Такая позиция прекрасно вписалась в концепцию проекта Мanifesto Одесской биеннале современного искусства 2015 года, где группа была разносторонне представлена отдельным спецпроектом.

К этому же периоду, – где-то с начала 2010-х до 2015-го, – относится серия работ, которую можно назвать «интерьерами». Сам автор в одном из текстов формулирует название жестче: «террариумом бытия». Впрочем, такая характеристика относится не только к его «интерьерам». Речь идет о нынешнем состоянии культуры в целом, и, что не менее важно – не только о нынешнем. Как и прежде, Белика интересует глобальная постановка вопроса. Но сейчас идеализирующая интонация, апеллирующая «к гармонии и светлому представлению о мире» заметно уступает пессимизму. Причем такому пессимизму, который в истории культуры получил определение «космического». Речь идет о бренности, конечности индивидуального бытия. Независимо от конкретных исторических ситуаций и условий.

Глубокое сомнение в смысле самой жизни – такой вид миросозерцания и мироощущения, который был близок величайшим умам человечества, от Марка Аврелия и Сенеки до Паскаля и Декарта, от Шопенгауэра до экзистенциалистов и Бодрийяра. Хотя решения этой проблемы предлагались самые различные (вплоть до нередкого тезиса о ее неразрешимости), главное здесь – постановка самой этой проблемы как основной в культуре. Действительно, марксистская формула основного вопроса философии (о первичности/вторичности материального и идеального) выглядит мелко по сравнению с хайдеггеровским основным вопросом метафизики: «Почему вообще есть сущее, а не, наоборот, ничто?».

«Лифты». Триптих (2013)

С проблемой смерти неразрывно связана и многовековая история искусства. От Древнего Египта и Средневековья до барочных vanitas («суета»), где не только череп и песочные часы, но и бабочка, и увядающий цветок, и даже обычная курительная трубка напоминали зрителю о том же, о чем традиционно нашептывал раб триумфатору: memento mori. Помни, что смертен. И несмотря на всю секуляризацию последних трех столетий эта проблема вновь и вновь является нам в новейшей истории – от «Черного квадрата» и супрематического гроба до ряда работ художников «Новой британской школы».

Сергей Белик сравнивает жизнь с фрагментом замкнутого освещенного пространства (интерьера) с обязательными проемами-дверьми. Двери открыты, но пространство остается замкнутым: за его пределами – неизвестность или непроглядная тьма. Автор не вуалирует, не смягчает проблему, он ставит ее ясно и жестко до жестокости: «Невозможность живого осознания смерти. Вошел. Вышел. Пришел. Ушел. А зачем приходил? Окруженная вакуумом среда обитания, террариум человеческого муравейника. Вход. Выход. Вошел чрез ложесна. Вышел, как исчез. Мы приходим и уходим. Откуда пришли, куда уходим? Куда ты мчишься, Мир?».

Паскалевская «искра жизни», мгновенно и бесследно гаснущая во мраке вечности, неподвижно замирает в интерьерах Белика. Оптимизма не прибавляется, потому что бесконечность нивелирует само Время, и в полотнах художника исчезают различия между мгновением и вечностью. Не случайно в одной из работ этого цикла, где горизонтальность интерьеров сменяется вертикальностью лифтов, рефреном возникает математический знак бесконечности.

На первый план выходит пустота, лишь подчеркнутая скупыми деталями человеческого обихода. Стул, табурет, фрагмент стола, иногда с крохотным яблоком, лампочка без абажура в холодной тригонометрии стен. Жуткие интерьеры Бэкона оживлялись хотя бы терзаемой человеческой плотью. Потому что даже обезображивающее страдание – это жизнь. У Белика пустота предельно бесчеловечна. Он сдержанно, как врач, диагностирует трагедию: «Происходит полный разрыв с искусством, основанном на гуманистической надежде человека. Люди – меньше, чем люди. Гуманизм исчез». Любопытно сравнить эту беспросветную интонацию с «искусствоутверждающим» энтузиазмом, который звучал у глашатаев дегуманизации искусства первых десятилетий XX века.

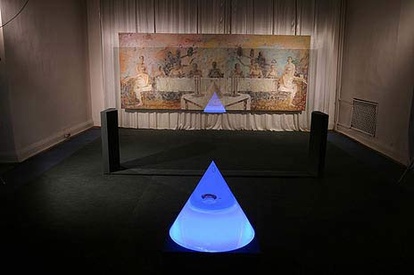

«Ренесанс» (1974-2014)

Нетрудно заметить, что при всем своем вневременном «космизме» автор акцентирует временной характер «обострения болезни». Да, появление компьютера среди предметов интерьеров Белика, быть может, и излишне, но мне достаточно электролампочки и лифта. Белик пишет: «Характерное для современности ощущение пессимизма и разобщенности, ощущение принципиальной раздвоенности, при которой разум ведет к пессимизму, а весь оптимизм остается за пределами разума». И такой подход не только интересен, но и близок мне. Наиболее глубокие погружения в состояние пессимизма, как правило, приходятся на кризисные, «апокалиптичные» исторические периоды. Сейчас, в то время, когда кризис становится перманентной обыденностью, пессимизм появляется как никогда кстати.

Название проекта двуязычно, так как одно из значений (а именно – «смерть») слова «Еxit» отсутствует в «Выходе». С другой стороны, значение «выход из положения» отсутствует в слове «Еxit».

Так в чем же Выход? В своем тексте Сергей Белик, как мантру, повторяет фразу: «Смысл жизни в познании смысла жизни». Не думаю, что он в этом прав. Тем более, что познание в таком контексте слишком похоже на разум, а сам Белик надеется на оптимизм лишь за пределами разума. На мой взгляд, смысл жизни – в любви к жизни. Эта любовь проявляется в желании продолжения человеческой жизни даже после окончания жизни индивидуальной. Своей. Память о конечности, о смерти, предельно обостряет любовь. Вероятно, мало кто так самозабвенно любит жизнь, как «космические пессимисты». И поэтому хотелось бы еще раз обратить внимание на такую существенную черту живописи (повторяю – живописи) Белика, как декоративность. Именно благодаря своей сдержанности, подспудности, она так мощно действует на подсознание. Я говорю о цвете и тоне, удивительно красивых отношениях локальных пятен. Я говорю о завораживающих линейных ритмах. О колористической и фактурной роскоши драпировок. Да, в интерьерах Белика нет людей, но есть человек. Сам автор. Создающий, любующийся и медитирующий несмотря ни на что. Или благодаря всему.

«Рефлексии». Из серии «В Музее» (2012)

В упоминавшемся каталоге 2004 года автор вступительной статьи, Моррис Пинто, обратил внимание на то, что Сергей Белик неохотно говорит о «повлиявших на него» великих предшественниках. Хотя и не уклонился от ответа, назвав имена: Моранди, де Сталь, Магритт. Я понимаю художника, потому что сам не люблю искусствоведов, сосредотачивающихся на всевозможных «влияниях». Из таких «влияний» удобно строить каталожные статьи. В случае с Беликом можно было бы рассказать о Возрождении, о мастерах испанского и голландского барокко, о классицизме, о ряде художников импрессионизма и постимпрессионизма, не говоря уже о школе метафизической живописи, творчестве Матисса, Магритта, Бэкона или Херста. К этому можно было бы добавить всевозможные литературные, философские, теософские и прочие «влияния», включая влияние со стороны окружающей Белика молодежи.

Дело в том, что мне (вероятно, как и самому Белику) не нравится сам термин «влияние», слегка попахивающий «заимствованием». На настоящего художника влияет все и вся. Мне больше нравится слово «диалог». Ведь художник продолжает жить в своем произведении. С ним продолжается жизнь его времени, его обстоятельств, его современников. Глядя на артефакт, мы не «заимствуем», а общаемся, и не одним только разумом, но и всеми своими «фибрами». Не заимствования, а живые диалоги, где голос, разум и чувства зрителя, в том числе, зрителя-художника, связан с голосом собеседника и отличен от него. Без такой связанности-отличности общение-диалог становятся непродуктивными, исчезают как таковые, теряют свой смысл. С кем-то можно спорить, вплоть до неприятия, с кем-то – соглашаться. Наверное, и моя статья имеет смысл только как один из подобных диалогов с незаурядным художником и человеком.

***

Об авторе

Михаил Рашковецкий – арт-критик, куратор Одесской биенале современного искусства.