Юрий Лейдерман: возвращение блудного отца

В этом полугодии Украина поистине переоткрывает для себя одесский концептуализм. Сперва мы увидели уникальную презентацию ранних работ Юрия Лейдермана и Леонида Войцехова в проекте «На грани» в PinchukArtCentre, а с 12 июня получаем доступ к большому собранию произведений представителей одесской концептуальной традиции в рамках выставки «Enfant Terrible» в Национальном художественном музее. Оба проекта имеют свои странности и противоречия, но, бесспорно, являются важнейшей вехой в украинском искусстве, которое отныне официально признало концептуализм как часть отечественной художественной традиции. Художники, в конце 80-х примкнувшие к московской концептуальной НОМЕ, в конце концов, возвращаются домой и переосмысляются здесь в качестве одной из важнейших школ в ранней истории отечественного contemporary art. А кто-то из них, как, например, Юрий Лейдерман, еще и обретает по ходу свою полузабытую украинскую идентичность.

Юрий Лейдерман в истории отечественного искусства фигура легендарная – все о нем слышали, но очень мало кто может похвастаться личным знакомством с знаменитым лидером одесского концептуалистского кружка и сооснователем одного из важнейших течений позднего московского концептуализма – арт-группы Инспекция «Медицинская герменевтика». В 80-90-е выходец из Одессы Лейдерман жил и работал в Москве, а в последние годы обитает в Берлине. Украину художник переоткрыл для себя после событий на Майдане, превративших Лейдермана в идейного патриота. Этот страстный романтизм и феноменальная жажда утопии поражают больше всего в художнике, известном своими рациональными и отстраненно-прохладными концептуалистскими произведениями. О трансформациях, происходивших в творчестве Юрия Лейдермана на протяжении последних десятилетий, а также об идеях, которые сегодня вдохновляют его на радикальное изменение творческого метода, мы поговорили с художником во время его первого за последние много лет визита в Киев.

Из фильма «Бирмингемский орнамент»

Вы много лет не были в Украине. Что стало причиной возвращения?

Я регулярно бывал в Одессе, а вот в Киеве последний раз действительно – 25 лет назад!

Все эти годы Вы себя не ассоциировали с «киевоцентричной» художественной жизнью?

Здесь надо вернуться к нашей одесской ситуации начала 80-х годов, еще периода СССР. Вы прекрасно знаете, что тогда мы не выстраивали перспективы на Киев. Москва, Москва, только Москва. Конечно, столица влекла нас и в политическом, и в эстетическом плане.

Так что, я не могу сказать, что всегда чувствовал себя украинским художником. Когда меня позже, уже после распада Союза, спрашивали: «Ты вообще кем себя считаешь, россиянином или украинцем?», - я обычно отвечал нечто вроде: «Да не морочьте мне голову, я еврейский мальчик из Одессы». Такая идентификация свойственна многим одесситам.

Однако где-то с конца 90-х Украина становилась для меня все важнее и важнее. Конечно, это было связано и с разочарованием от того, что происходило в России. С этих пор я стал прослеживать, как меня указывают в каталогах, контролировать, что если пишут, что место рождения Одесса – то чтобы обязательно в скобочках – Украина. Когда меня спрашивали, русский художник я или украинский, я уже сознательно предпочитал второй вариант. Это было внутреннее чувство, при этом никаких реальных контактов с Киевом не было. За тем, что происходило в Киеве, я не очень следил. Лишь отчасти за Одессой. Никита Кадан, я думаю, во многом инициатор встраивания меня в "общеукраинскую" художественную ситуацию. За что я ему очень благодарен, и счастлив наконец-то вернуться домой как блудный сын.

Как вы нашли друг друга?

Лично мы познакомились через молодого куратора из Берлина Ингу Цимприх, она сотрудничает с Р.Э.П. А мое знакомство с ней тоже связано с Одессой. Довольно забавная ситуация была. Я участвовал в биеннале в румынском городе Яссы. Вдруг подбегает мой бывший друг, молдавский художник Паша Браила (бывший − поскольку как участник выставки Манифеста в оккупантской путинской России, он вычеркнут мною из друзей): «Слушай, там Ленчика Войцехова работы!». «Ты с ума сошел! − отвечаю. − Я видел список участников. Никакого Ленчика там нет!». Побежали смотреть, и в самом деле, выяснилось, что группа немецких кураторов была в Одессе и сделала свою презентацию, в центре которой находились фотографии перформанса Лени Войцехова «Прямая речь». Так я встретился с Ингой Цимприх. И где-то через полгода, когда в Берлин в очередной раз приехали Р.Э.П., она позвала меня в гости с ними познакомиться.

Юрий Лейдерман

Помимо личной симпатии, ощущаете какую-то преемственность, связь на художественном уровне между тем, чем вы занимаетесь, и тем, что делает, к примеру, Никита?

Я думаю, нас объединяет осознание себя именно как украинских художников. Попытка ответственности. Конечно, без революции этого не было бы. Несколько лет мы были знакомы с Никитой, иногда виделись, когда он приезжал в Берлин, но не более того. Однако после Майдана наша переписка приобрела новый смысл. Это было чувство, которое я до того никогда в жизни не испытывал − я общаюсь не просто с коллегой, но с согражданином.

Какова была ваша позиция по отношению ко всем революционным событиям в Украине?

Понятно, что мы оба патриоты. Хотя наши политические взгляды весьма разнятся. Никита как-то сравнил меня - и я потом с удовольствием это всем пересказывал − с национальными консервативными романтиками середины 19 века, вроде Шандора Петефи какого-нибудь. Сам же Никита себя в шутку называет "свидомитом" − личная ответственность и "права людини", а не флаги и гимны, для него на первом месте. Так что мы много спорим, вплоть до каких-то анекдотических ситуаций, которые я люблю, поскольку, при всей глупости, в них зачастую сверкает суть разногласий. Как-то в Берлине мы долго гуляли по городу, выпивали, и я с хайдеггерианским пафосом все нес что-то про "национальную решимость".

- Ну слушай, ты так и через меня можешь перешагнуть, - сказал Никита.

Я смерил его выспренным вдохновенным взглядом:

- Если Украина прикажет, то и через тебя перешагну!

Но все это шутки, конечно. Тем более, Никита переживает ситуацию здесь, а я, увы, строю поэзию из прекрасного далека. Пока идет реальная война и гибнут люди. Другие, не мы. И это горькое чувство − главное, что нас объединяет.

Юрий Лейдерман. «Геопоэтика-6 (Австрийские сельскохозяйственные машины)» (2006)

Как это сочетается с идентичностью еврейского мальчика из Одессы?

Оказалось, что прекрасно. Впрочем, здесь нет ничего особенного. То же самое случилось и для сотен тысяч других людей. Опять тяжело удержаться от высоких слов… Вдруг возникла Украина, вышла из летаргического состояния. Сейчас действительно происходит рождение новой украинской нации.

Почему Вы сделали в свое время выбор в сторону Москвы? Почему вообще одесский концептуализм был центрирован на Москву?

Когда возникла наша одесская группа, я уже был в Москве и учился в Московском химико-технологическом институте. Тогда нам всем казалось, что альтернативы не существует. Московский концептуализм поразил нас тем, что это была сложившаяся дискурсивная система. Люди понимали, что они делают, и могли проговаривать все на очень артикулированном языке. За исключением этого, какие были еще варианты вокруг нас? Невнятные разговоры о "духовности" и "энергиях"? Или открытая диссидентура: не важно, что мы делаем, и какого это эстетического уровня, но мы против Советского Союза! И то, и другое представлялось неинтересным. Поэтому, когда Сережа Ануфриев привез в Одессу журнал «А-Я» и, чуть позже, первый том "Поездок за город" Коллективных Действий, это произвело огромное впечатление. Более того, казалось, что именно для них-то Советского Союза и не существует, что они находятся в своем собственном мире.

Юрий Лейдерман. «Геопоэтика-7» (2007)

Как Вы пришли в искусство?

Я вообще не собирался становиться художником. Я был занят поисками смысла жизни, дверей восприятия, личной экзистенции и тому подобного. Отсюда предо мной явился дзэн-буддизм, восточная каллиграфия и, соответственно, абстрактный экспрессионизм. То есть, искусство на первых порах интересовало меня как форма духовной практики. Но опять-таки эта свобода от ситуации − политической, социальной, автономность эстетики меня подкупили в московском концептуализме. И казалось, если уж хочешь серьезно заниматься искусством − становись московским концептуалистом. Или будешь никем. Теперь понимается, что как раз надо было быть никем. Это тяжелее и опаснее, зато свободнее. Сила московского концептуализм обернулась его слабостью, там все утонуло в "круге авторов", "референтной группе", превратившейся в обычный междусобойчик с товарным лейблом. Еще не на уровне "русского балета", но уже близко. В общем, я понял в какой-то момент, что это изощренная версия все того же Советского Союза.

Почему?

Потому что она построена на коммунальности: коллективных связях, коллективных мнениях, коллективных интерпретациях. И поэтому их казалось бы столь проработанный язык все равно остался советским, безличным, бессобытийным. Они не создали другого языка на уровне самого языка. Как пишут, например, Сорокин или Пепперштейн? Они берут стандартное советское конвенциональное − по языку − повествование и просто ставят его в другие условия. В этом мощь постмодернистского жеста, но в этом же и его слабость. Потому что язык – это страшная по силе вещь, самое близкое и самое неухватываемое. Он мстит тем, кто пытается его просто "использовать". В какой-то момент он начинает использовать тебя.

Юрий Лейдерман. «Колодец и маятник (по Э.А.По)» (1992 2006)

С тех пор создан какой-то альтернативный язык?

Каждый настоящий художник или поэт создает для себя альтернативные языки. Для меня, как оказалось, в этом смысле как раз ближе питерские, нежели московские, дела. Такие «проклятые» писатели, как Леон Богданов, Борис Кудряков, Вася Кондратьев, с которым мы очень дружили. Или, скажем, трагически ушедший недавно Виктор Иванiв из Новосибирска.

Когда Вы говорите о традициях московского концептуализма, то употребляете местоимение «они». Но это же не только они, но и Вы. Вы отмежевываетесь?

Да, отмежевываюсь. Поскольку меня изначально интересовали другие вещи. Это уж моя судьба, наверное, как художника − постоянно описывать петли, возвращаться назад.

Главное в московском концептуализме – интерпретация. Я бы вообще назвал его не «концептуализмом», но таким неуклюжим словосочетанием как «интерпретативное искусство». На самом деле, это очень мощный эстетический жест − когда во главу кладется интерпретация, ее красота и некая галлюциногенная изощренность. Но меня, напротив, всегда интересовал проскок, зона свободы, когда изображение и текст, то бишь артефакт и интерпретация − лишь основания для дзэнского хлопка одной ладонью.

Юрий Лейдерман. «Хочешь кататься, люби снег» (2015)

Это трансценденция?

Нет, даже наоборот – имманентность.

Последние года три я вновь занимаюсь живописью. И благодаря ей я понял, что, собственно, интересовало меня всю жизнь как художника. Это очень простая вещь. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, все это может происходить только в 2-х модусах: или пафос, эмоция, экспрессия, или же орнамент, повторение, предзаданность. Меня занимает взаимоотношение между ними. Возьмем, скажем, мои тетрадки. С одной стороны, это какой-то непроваренный поэтический бред. Но он повторяется, он почему-то разнесен по страницам с подобием "иллюстраций", это тетрадка, у нее есть обложка, скрепки. Поэтический пафос поддерживается орнаментом. Я имею в виду не "народный" орнамент, а саму структуру повторения. Однако, по сути, пафос и орнамент не нуждаются друг в друге. Они только дискредитируют себя таким союзом. Поскольку эмоция, вписанная в повторение, уже перестает казаться непосредственной. А орнамент, вписанный в эмоцию, искажается. Тем самым они ставят друг друга под сомнение. То есть, пафос и орнамент одновременно и скрепляют, и уничтожают друг друга. Они как бы наскакивают друг на друга и застывают в непонятном объятии.

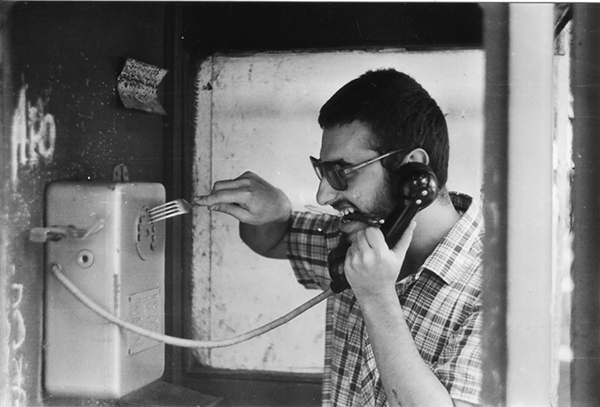

Юрий Лейдерман. Без названия (Телефон-вилка) (1983)

Сейчас концептуализм стал хорошо продаваемым брендом. Вы стали его частью? Или одесский концептуализм оказался не у дел?

Скорее, оказался не у дел. Ведь никто из нас, в конце концов, так и не смог закрепиться в Москве. По разным внешним обстоятельствам. Хотя забавно, что в какой-то момент группы "Медгерменевтика" и "Перцы" казались едва ли не самыми успешными представителями этого самого московского бренда. Но не думаю, что следует о чем-то жалеть. Наверное, мы просто другие, и эту разницу конституируют некие «genius loci», духи места. Москва и вся Россия построены на радиально-центрических связях. Вспомните схему московского метро или, скажем, карту железных дорог. Ты не можешь, допустим, проехать напрямую из Нижнего Новгорода в Краснодар, хотя это и ближе, ты должен ехать через Москву. Подобным образом центрировано там и сознание.

А что такое Одесса? Это длинная полоса, протянувшаяся вдоль моря. Бесконечный извив побережья. Также и в художественных работах. Если сравнить, например, серии Ануфриева (которых, конечно, очень не хватает на последней выставке в Пинчук-центре) с альбомами Кабакова, то очевидно, что у второго выстраивается жесткая драматическая иерархия голосов. А серии Сережи – как анекдот, из которого ничего не следует. Они могут длиться бесконечно, их начало и конец почти случайны. Прикол, прибой, прилив, отлив. Облом, волнолом. Что-то в таком роде.

Или альбомы Бори Михайлова, которые он, очевидно, тоже воспринял у Кабакова, но, в каком-то смысле, я ставлю их выше. Поскольку там исчезает персонаж. Непонятно, кто говорит и кому принадлежат все эти заметки карандашиком на полях: человеку на фотографии, его окружению, автору альбома? Актуализируется и трепещет сам акт говорения, проговаривания.

Москвичам сложно понять возможность неперсонализированной, неиконической речи. Я помню, как-то показывал свои работы группе московских художников, включая Пригова, и комментировал их. В какой-то момент Пригов остановил меня: «Я не понимаю… Вот все, что Вы говорите… Это КТО говорит?». Для него говорить мог только какой-то условный комментирующий персонаж: милиционер, директор ЖЭКа . Если автор − то тоже обязательно автор-персонаж, "русский поэт Дмитрий Александрович Пригов". Самая простейшая ситуация − речи как таковой − вылетала с его поля зрения.

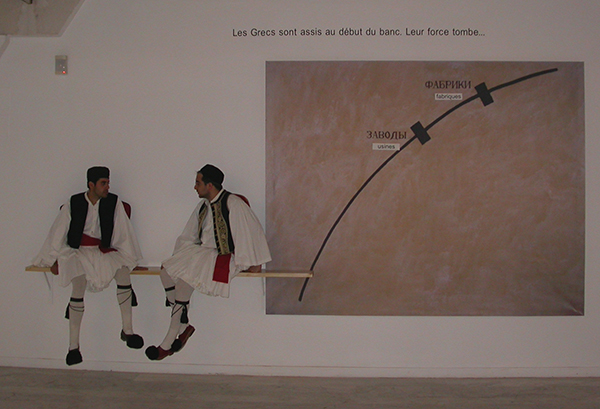

Юрий Лейдерман. «Геопоэтика-4» («Греки сидят в начале скамьи, их сила падает») (2005)

Какое место в искусстве сейчас занимает одесский концептуализм? До этого лета можно было сказать про большую дистанцию между ним и тем, что мы традиционно считаем изводом украинского современного искусства.

Почему это надо куда-то вписывать? Я считаю, в этом наше принципиальное отличие от России. Им присущая иерархия, а Украина – провинциальная страна, в позитивном смысле этого слова. Мы состоим из ряда «провинций»: Киев, Одесса, Харьков…У нас связи по горизонтали, мы как бы стоим плечом к плечу.

Но в чем различия между этими локальными системами? Какое место занимает Одесса в этой картине?

Одесса – одна из составляющих этой горизонтальной модели. Принципиальное «незамечание» власти, нецентрированность – специфика Украины. Я здесь не говорю ничего нового, это уже упоминалось в сотнях журналистских статей. Почему у нас победил Майдан, а в России ничего не произошло? Там достаточно было арестовать двух лидеров – и все разрушилось. А у нас порой казалось, что, арестовали бы лидеров, дело пошло бы только лучше.

Юрий Лейдерман. «Если стать лицом к югу, Москва окажется далеко позади» (1983)

Насколько я поняла из недавней беседы с кураторами PinchukArtCentre Бйорном Гельдхофом и Татьяной Кочубинской, которые сделали в арт-центре новую выставку «На грани», для них важное значение имеет синтетический взгляд на украинское искусство. Мы привыкли все разделять, видеть некие центры внутри общей системы. Для них же важной задачей было разбить эту матрицу. Как вам кажется, правилен ли такой подход?

Я считаю, что да. Это, опять же, сродство по горизонтали. Например, Андрей Сагайдаковский. Очень интересная для меня фигура. Мы лично не знакомы, но я смотрю его работы и вижу сходство с тем, что делали мы в Одессе. С тем, что делал Валик Хрущ. А ведь ориентация была совершенно разной. Мы – на Москву, а Сагайдаковский – не знаю, на Польшу, на своих профессоров. Но именно небрежение властью, отсутствие потребности выстраивать иерархические связи, стремление затемнять, записывать, запутывать самого себя − это свойственно нам всем.

Прослеживается ли подобная взаимосвязь процессов на уровне поколений?

Ну, сейчас опять должны последовать красивые слова о том, что мы − рождающаяся нация и т.д. Я думаю, этому предстоит осмысляться. Пока еще все туманно. Но мы работаем − не ради такого прояснения, конечно, мы просто делаем свое искусство. А в процессе работы эти связи будут становиться яснее для нас самих. Тут еще большой и замечательный запас непродуманного.

Юрий Лейдерман. «Кефирные грибки отправляются в полет» (2003)

В самой одесской ситуации есть разные традиции… Есть концептуальная линия, а есть трансавангард, тот же Саша Ройтбурд, например, и вещи, которые происходили в 90-х. Как все это соотносится друг с другом?

Я, честно говоря, воспринимаю Шуру Ройтбурда в другой традиции. Конечно, он одессит и творит в Одессе, но для меня его работы – это нечто «другое».

То есть это для вас не одесская практика?

Одесская. Но она другая. Вы все время ищите структуру типа поколение за поколением, которые стоят друг у друга на плечах. А у нас все спутано и относительно. Сагайдаковский, к примеру. К какому поколению его отнести? Или Войцехов? Можно сказать, что он "предшественник одесского концептуализма", а можно отнести его и к членам нашей группы. Тоже, кстати сказать, очень условной.

У Ройтбурда другой интерес, и его «трансавангард» для меня больше примыкает к Киеву. Но, в тоже время, очевидно, что Шура – «гиперодесский» товарищ. Если говорить о классической бабелевской одесскости, то в своих работах он, конечно, в 100 раз больший одессит, чем я.

Из фильма «Бирмингемский орнамент»

Как Вы оцениваете проект об одесском концептуализме, который открывается 12 июня в Национальном художественном музее? В нем простраивается линия от Вашего круга, через искусство 90-х, и до современных граффити-художников вроде Apl315. А заканчивается выставка, опять же, работой Ройтбурда. Вам не кажется такое смешение абсурдным?

Слово «концептуализм» здесь совершенно условное. Это, опять-таки, провинциальная выставка – в самом хорошем смысле этого слова. Она просто показывает, что происходило в Одесском искусстве за последние 35 лет.

Не вводим ли мы людей в заблуждение, называя абсолютно разные по духу и традиции вещи «концептуализмом»?

Все искусство – это создание параллельной реальности. Любое стихотворение и любая метафора –тоже в каком-то смысле вводят людей в заблуждение. Чем больше мы будем допускать вольностей в интерпретации, тем сильнее мы будем в интеллектуальном смысле и интересней эстетически.

Из фильма «Бирмингемский орнамент»

Не важнее ли сейчас, в ситуации отсутствия более-менее цельного нарратива об истории современного украинского искусства, быть предельно точными в наименованиях и менее экстравагантными в интерпретациях?

Нет никакой точности в наименованиях. Я рассматриваю кураторов и историков искусства как тех же художников. Искусствоведение, на мой взгляд, так называется не потому, что оно «про искусство», а потому что оно само есть искусство. Вроде писания поэмы, отталкиваясь от визуального произведения.

Как складывалась ваша творческая биография после переезда из Одессы?

По-существу, она вообще началась уже после моего отъезда из Одессы. Хотя я продолжал регулярно приезжать, и несколько раз даже жил в Одессе по году − полтора. Можно условно разметить несколько периодов. Домедгерменевтический − вроде ученичества. Потом − Медгерменевтика, откуда я ушел, поскольку их обсессия интерпретациями перестала меня устраивать. Мои друзья верили в некие менее и, соответственно, более "правильные" типы интерпретирования, "привилегированные формы бреда", как они это называли. Но у бреда не может быть привилегированных форм. Для мне интерпретации важны были только на подобии колонн, поддерживающих зону пустоты, проскока. Однако несколько последующих лет я продолжал двигаться по принципу "смертию смерть поправ". Коль скоро московское концептуально искусство, да и, вообще, все современное искусство, есть та или иная форма иллюстрирования – иллюстрирования бреда или иллюстрирования политкорректности, − думалось мне, то почему бы не взять для иллюстрирования самое подходящее: произведения классической литературы. Так что, я делал работы, которые языком современного искусства "иллюстрировали" романы Томаса Манна, рассказы о Шерлоке Холмсе, произведения Эдгара А.По и пр. Я называл этот период "Бутафория и Графомания".

Потом я задумался о статусе пространства в современном искусстве, которое мне виделось тотально коррумпированным. Не в том смысле, что пустое пространство кто-то перекупает, но потому что оно не является по сути пустым, оно уже заранее занято чужими, коллективными версиями той работы, которую художнику только предстоит сотворить. Но если искусство проиграло бой с нормализирующей коммунальностью "на территории пространства", возможно, ему суждено отыграться "на территории времени"? Используя различные нестыковки в передаче информации, перекодирования, случайные операции. В тот период я описывал свою деятельность такими терминами как "патафизика", "колумбарные машины", "спокойный подсчет несуществующих предметов". Однако через некоторое время я убедился, что технологически варианты этих игр − наподобие деятельности французской группы УЛИПО или произведений Джона Кейджа − довольно ограничены. Чтобы создать в них нечто новое, нужно быть великим изобретателем и, одновременно, обладать материальными средствами эти изобретения воплощать. Вроде Капитана Немо, который был в одном лице революционером, гениальным инженером и несметно богатым индийским принцем. Маловероятное совпадение.

Затем наступил период «геопоэтики». Меня заинтересовала национальная идентичность как произведение искусства. Мы живем в мире, где, как считается, все можно поменять: социальный статус, профессию, гендер, страну. Единственное, что предполагается врожденным, неизменным и очевидным – это национальная идентичность: «Я-еврей» или «Я-грузин». Однако для меня национальность − скорее, поэма или картина, которую каждый из нас пишет своей жизнью. Вдобавок одна национальная идентичность не перечеркивает другой, они могут вступать между собой в причудливые композиции. Об этом идет речь в нашем с Андреем Сильвестровым фильме «Бирмингемский орнамент».

Всю жизнь я мечтал вернуться к живописи. И работы периода «геопоэтики» − не смотря на то, что по жанру это были перформансы или tableau vivant, − я представлял себе подобием абстрактной живописи в духе Марка Ротко или Франца Клайна, где вместо красок задействованы нации и расы. Еврей и грузин, беседующие на фоне монументов Второй Мировой войны. 4, 5, 6, 7 негров смотрящих в молоко, и так далее.

Из фильма «Бирмингемский орнамент»

В этом же духе будет видео, которое Вы собираетесь сейчас снять в Одессе?

Да, но получилось так, что геопоэтика стала в Украине реальностью. Например, в первой части нашего фильма есть фрагмент, снятый в Одессе еще в 2008 году. Человек читает с балкона известную речь Молотова о нападении Германии на Советский Союз − но почему-то на украинском языке. То, что тогда казалось абсурдистской поэтической игрой, сейчас, после нападения России на Украину, воспринимается совсем по-другому.

О чем будет Ваш новый фильм, который Вы планируете презентовать осенью в рамках проекта The School of Kyiv?

Он посвящен памяти двух замечательных одесских художников − Валентина Хруща и Олега Петренко «Перца». Однако, мы надеемся, что в этом противостоянии, зазоре сфокусируется нечто от Одессы сегодняшней, на перепутье своей судьбы, после трагедии 2 мая 2014. Эпиграфом к этому фильму можно было бы взять один из последних постов Перца в фэйсбуке, незадолго до его собственной смерти: "Вспомнилась по сей день актуальная цитата покойного Валика Хруща: "Ребята, глядя на вас, не только украинцем, человеком быть тошно!".

Из фильма «Бирмингемский орнамент»

Почему Вы сегодня возвращаетесь к живописи? А как же «немодность» этого медиума?

Немодность – это прекрасно. Это полное разочарование в современном искусстве, которое стало "системой современного искусства" − поглощенной das Man, превратившейся в форму обслуживающей журналистики. Утрата этических оснований привела к эстетической нищете. Для меня лично последней каплей была история с Манифестой в Санкт-Петербурге. Искусство, которое, чтобы уже не происходило, разучилось говорить подлости «нет».

Какое место в этом контексте занимает живопись?

Мне очень нравится фраза Роберта Мазервелла: «Живопись – это ответ на моральные вопросы эстетическими средствами». У него самого главная серия – Элегия Гражданской войне в Испании. Какое отношение он имел к той войне? По возрасту и по национальности − никакого. Да и вообще, ничего фигуративного в этих работах нет. Какие-то черные овалы. Однако именно через них он чувствовал возможность вопрошания, сочувствия. И отвращения к той череде предательств и безразличий, из которой состоит человеческая история.

Зайдем с другой стороны. Я многому учусь у японской живописи 18 века, особенно, у тех художников, которые не относились к каким-либо устоявшимся школам. Так называемые "эксцентрики из Киото". Меня поражает их невозмутимый синкретизм, когда дерево на переднем плане, скажем, может быть написано в дзэновской технике двумя мазками, средний план − в рамках классической китайской традиции, а на дальнем плане задействована европейская воздушная перспектива. То есть, им важен не мимесис и не референтное исполнение стиля, как в западной традиции, когда импрессионист рисует импрессионизм, а концептуалист делает концептуализм, но нечто другое. Что же именно? Это трудно определить, но я думаю, что речь идет о неком моральном достоинстве. Достоинстве жеста, мазка. И если вспомнить, как называется наша революция…

В последнее время я все время думаю о двух художниках, которые странным образом мне кажутся связанными. Один из них − Цудзи Како, блестящий японский мастер, дзен-буддист, интроверт. Но другой − Сергей Захаров, "Мурзилка" из Донецка.

В последние дни я слышу слово «моральный» чаще, нежели за последние 20 лет. Говорит ли это об окончательном отмирании постмодернистской ироничности, и не чревато ли это очередным фундаментализмом?

Пусть отомрет, жалеть не о чем. Я вообще считаю, что никакого постмодернизма нет. Искусство – это вечный модернизм. А т.н. "постмодернизм" – просто период регрессии и усталости.

Юрий Лейдерман. «Общество Израильско-Нигерийской дружбы» (2013)

Западная философия последних столетий учит нас опасаться «морали» и «моралистов». А художника принято вообще считать имморальным персонажем…

Я имею в виду «мораль» не в буржуазном смысле этого слова, как в 19 веке − типа «уважай родителей», «не убей», «не укради». Для меня мораль − это решимость выбора и поступка. Основания выбора могут быть ложными, но, ступив на путь, ты ему следуешь и идешь все дальше на край. Пусть твое «да» будет твоим «да», и твое «нет» − твоим «нет». Поэтому мне легче понять какого-нибудь тупого сепаратиста с Донбасса, чем моих бывших друзей Виктора Мизиано, Вадима Фишкина, Пашу Браила. Которые очевидно считают, что мораль − моралью, а дело − делом. Или точнее, они-то как раз полагают мораль типом коммунальной договоренности: "чти родителей", "не отказывайся, если Каспар Кениг приглашает", "участвуй, если участвуют все". В общем, держи дистанцию, рефлексируй, интерпретируй. Но любая дистанция − в конечном счете ложь. Дистанции нет. Я верю, что мы находимся в прямом контакте с миром, и каждое наше слово, взгляд, жест меняют его безвозвратно.

Не стоит ли за такой позицией опасность радикализации?

Искусство – это и есть радикальность, выдвижение себя вперед, на кон судьбы, и даже за ее пределы, как Артюр Рембо. «Имморалист» и торговец Рембо, который как раз является для меня примером моральной честности.

Юрий Лейдерман. «Портрет Саддама Хуссейна на ветру» (2012)

Почему, радикализируясь, Вы обращаетесь к такому консервативному медиуму, как живопись?

Это не панацея, это всего лишь мой личный путь. Интимные взаимоотношения с краской, фактурой. И потом, мне нравится, что живопись свободна от мира современного искусства, который строится на социальных связях, общении, фандрайзинге, договорняке. Чтобы сделать инсталляцию, нужно выстраивать отношения с рабочими, кураторами, потом два дня ждать, пока тебе принесут правильные шурупы. В живописи ты вроде сам отвечаешь за все, и не на кого списывать неудачи.

Вы же таким образом возвращаетесь к товару и материальности...

Наоборот, живопись менее товарна, чем система современного искусства, само пребывание в которой является товаром. Живопись учит скромности. Оставь надежду всяк сюда входящий. Потому что хороших или неплохих живописцев очень много. Всегда кто-то рядом с тобой будет писать лучше тебя. Это как отношение американцев к машинам − не стоит заморачиваться, какая бы у тебя ни была тачка, у кого-то рядом будет еще круче или еще беднее. Я занимаюсь не только живописью, но мне нравится разделять. Так что, я обычно говорю, что помимо реальной дочки, у меня есть еще три: мои тексты, моя живопись и наши с Андреем Сильвестровым фильмы. Они все отчасти разные, но все – мои.

Как Вы оцениваете проект «На грани», который открылся недавно в PinchukArtCentre?

Мне, как участнику, тяжело судить объективно. Тем более, у меня ведь не было до этого таких серьезных презентаций в Украине. Это как возвращение домой, даже видеть свое имя на афише на украинском языке, среди таких славных имен, совершенно замечательно. Для меня, скажем, существенным переживанием было развешивать свои "счастливые места" рядом с этим поразительным, будто провидческим, потусторонним холстом Голосия. Отрадно, что есть, наконец, Леня Войцехов. Жалко, что нет ранних работ Сережи Ануфриева, хотя, я знаю, организаторы прилагали к этому усилия. Мне кажется, что все вместе − это важный момент в поисках нашей новой идентичности.

Об авторе

Алиса Ложкина – главный редактор ART UKRAINE.